在全球化与信息化的双重浪潮中,社会系统的复杂性日益凸显。要理解一个国家的运行逻辑,必须深入分析其政治、经济与文化三大核心领域——这三者如同齿轮般相互咬合,共同推动社会机器的运转。政治制度决定权力分配规则,经济体系塑造资源流动路径,文化形态则沉淀为集体认同的精神根基。本文将从这三个维度出发,探讨其内在关联及对社会发展的深远影响。

一、政治制度:权力运行的逻辑基础

政治制度是规范社会权力结构的根本框架。根据塞缪尔·亨廷顿在《变化社会中的政治秩序》中的论述,现代国家政治体制可分为民主制、威权制及混合制三类。民主制度通过代议制与权力制衡保障公民参与,如北欧国家的"共识民主"模式实现了高治理效能与社会稳定的平衡;威权体制则强调集中决策效率,新加坡的"贤能政治"证明该模式在经济追赶阶段具有独特优势。

制度设计直接影响治理能力。世界银行数据显示,制度透明度每提升10%,社会投资率可增加1.5%。中国的"全过程民主"实践创新性地将基层协商与顶层设计结合,2020年《人类发展报告》指出这种制度创新使贫困人口比例从1981年的88%降至0.6%。弗朗西斯·福山提出的"国家能力"理论强调,制度必须与本土文化基因相适配,否则将引发"制度悬浮"现象,这解释了某些国家民主移植失败的根本原因。

二、经济体系:资源配置的动力机制

经济体系构成社会发展的物质基础。亚当·斯密"看不见的手"理论揭示了市场机制的高效性,但2008年金融危机暴露了纯粹市场经济的缺陷。当代经济体多采用混合模式:德国社会市场经济将市场竞争与社会保障结合,使其失业率长期低于欧盟平均水平;中国社会主义市场经济通过"有效市场+有为"的协同,创造了连续30年年均9.5%的增长奇迹。

经济政策选择关乎发展质量。根据国际货币基金组织研究,产业政策精准度每提高1单位,全要素生产率可提升0.8%。韩国在半导体产业的成功布局,使其在全球存储芯片市场占据65%份额。但约瑟夫·斯蒂格利茨警告,过度依赖投资驱动的增长会陷入"中等收入陷阱",这要求经济体必须向创新驱动转型。数字经济的崛起更带来范式变革,平台经济重构了传统生产要素组合方式,催生出数据确权等新制度需求。

三、文化形态:价值认同的精神纽带

文化作为"社会基因",深度塑造着群体行为模式。马克斯·韦伯在《新教与资本主义精神》中揭示,加尔文主义的预定论催生了资本主义精神。当代研究显示,个人主义文化指数每上升1分,企业创新专利产出增加7%。日本"集团主义"文化造就了独特的终身雇佣制,虽在灵活性上存在局限,却创造了丰田生产模式等管理创新。

文化认同危机正在挑战传统范式。亨廷顿"文明冲突论"预言的裂痕在全球化逆流中显现:法国2019年《世俗主义原则强化法案》引发的争议,折射出多元文化融合的深层矛盾。霍夫斯泰德的文化维度理论指出,权力距离指数高的社会更倾向威权治理,这为理解东亚发展模式提供了文化视角。数字时代的信息茧房现象,则加剧了文化认同的碎片化趋势。

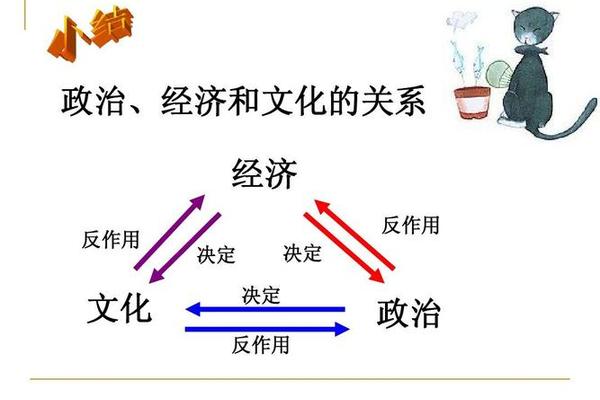

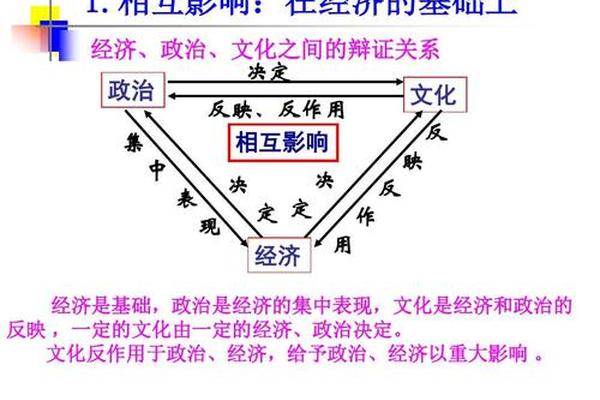

系统演进与未来挑战

政治、经济、文化构成的三角架构,既是社会稳定的压舱石,也是变革创新的策源地。三者并非孤立存在:中国的改革开放证明,经济市场化倒逼行政审批制度改革,而儒家文化中的家国同构理念为制度转型提供了缓冲带。当前人类社会面临数字治理、气候危机等共同挑战,这要求我们以系统思维重构三者关系。

未来研究应聚焦三个方向:数字技术如何重塑政治参与形态,碳中和目标下的经济模式转型路径,以及元宇宙场景中的文化认同重构。唯有把握三大领域的动态平衡,才能构建具有韧性的现代社会系统。正如卡尔·波兰尼在《大转型》中所言,任何单维度的激进变革都将引发系统震荡,持续发展的密钥在于找到政治理性、经济效率与文化价值的最大公约数。