民间艺术作为中华文明的重要组成部分,承载着劳动人民的智慧结晶与审美追求。其多元化的表现形式既根植于地域文化,又呈现出跨越时空的永恒魅力。对民间艺术进行系统性分类研究,不仅是梳理其文化脉络的基础,更是保护与传承非物质文化遗产的关键。本文将从材质属性、技艺特征、功能属性三个维度展开论述,结合学界研究成果与实践案例,深度解析民间艺术分类体系的建构逻辑与现实意义。

材质属性:自然资源的艺术转化

材质是民间艺术最直观的物理载体,天然材料的选择与地域生态紧密相连。黄河流域的麦秆编织、江南水乡的竹篾器具、西北高原的羊毛毡艺,无不体现着"就地取材"的生存智慧。以陕西凤翔泥塑为例,当地特有的"板板土"经过筛滤、捶打、阴干等十二道工序,最终化作憨态可掬的坐虎造型,其原料中掺入的棉花纤维有效防止开裂,展现出材料特性与工艺经验的完美融合。

不同材质的物理特性催生出独特的艺术语言。苏州缂丝采用"通经断纬"技法,在蚕丝经纬交织中实现"承空观之如雕镂"的立体效果;安徽歙砚依托龙尾山砚石的天然纹理,通过"因石构图"的雕刻手法,使石材的罗纹、金星等肌理转化为艺术构成要素。这种材质与技艺的共生关系,在福建脱胎漆器的制作中尤为显著——以泥土塑形、麻布裱褙、再经脱胎形成的空心胎体,既减轻重量又增强韧性,创造出"举之一羽轻"的独特质感。

现代材料科学的发展为传统工艺注入新活力。云南斑铜工艺在保留传统锻打技艺的引入现代金属成分分析技术,使铜材表面结晶效果更加可控;山东潍坊风筝艺人采用碳纤维骨架替代传统竹条,既保持造型张力又提升抗风性能。这种传统材质与现代科技的对话,为民间艺术的创新发展提供了新路径。

技艺特征:手工智慧的体系化呈现

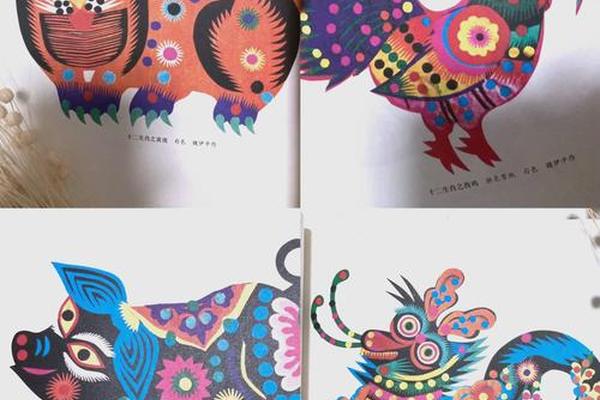

剪刻技艺在民间艺术中形成完整的工艺谱系。河北蔚县剪纸独创"阴刻为主、阳刻为辅"的技法体系,通过多达60余种刀法的灵活运用,在宣纸上营造出类似工笔重彩的绚丽效果;陕西华县皮影则发展出"推皮走刀"绝技,牛皮经24道工序处理后,艺人运刀如笔,在方寸之间刻画出须发毕现的戏曲人物。这些技艺的传承往往依托"口诀心授"模式,如惠山泥人"三分塑七分彩"的要诀,既规范工艺流程又保留创作弹性。

塑作技艺展现出惊人的造型表现力。天津泥人张采用"边观察边塑造"的写实手法,通过"触、捏、推、贴"等技法精准捕捉人物神态;而凤翔泥塑则延续汉代陶俑的夸张变形传统,用简练线条勾勒出稚拙浑厚的艺术形象。面塑技艺更发展出地域流派差异,山东菏泽面塑讲究"一印二捏三镶四滚",北京"面人汤"则擅长微型塑作,在核桃壳内塑造完整戏剧场景。

编织技艺体现着拓扑思维的创造性。东阳竹编发明"挑二压二"的六角眼编法,通过经纬交织形成稳定结构;四川瓷胎竹编突破平面局限,在瓷器表面进行立体编织,实现竹丝与瓷器的无缝贴合。这种技艺创新在广西宾阳壮锦中达到新高度,艺人采用"通经断纬"的纺织技术,用丝光棉线织造出具有浮雕效果的立体图案。

功能属性:实用与审美的双重维度

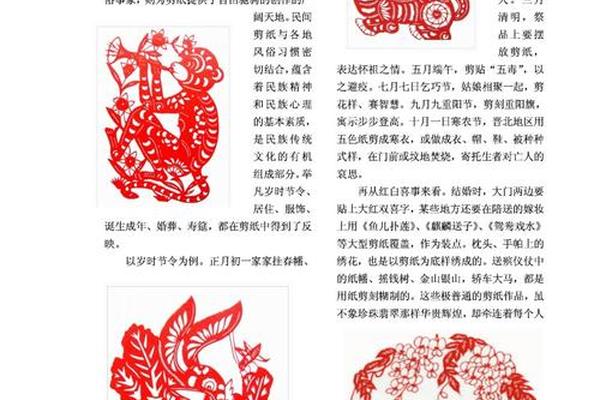

岁时节令用品集中体现民俗功能属性。山东杨家埠年画遵循"画中要有戏,百看才不腻"的创作原则,通过《门神》《年年有余》等题材,将辟邪纳福的民俗心理转化为视觉符号;江苏秦淮灯彩则严格遵循"正月十三上灯,十八落灯"的时序规律,荷花灯、兔子灯等造型既烘托节日氛围,又承载着生殖崇拜等原始信仰。

生活器具中的艺术转化彰显实用美学。贵州苗族蜡染"涡妥"纹样源自草药螺旋形态,既满足布料防染的工艺需求,又形成独特的装饰语言;陕北窑洞的窗棂木雕采用透雕技法,在保证采光通风的将"鹿鹤同春"等吉祥图案融入建筑结构。这种功能与审美的统一性,在福建土楼营造技艺中达到顶峰——夯土墙体的菊花形排水孔既解决实际问题,又构成别致装饰元素。

精神信仰载体具有深层文化隐喻。藏族唐卡创作遵循严格的《造像度量经》,通过矿物颜料的层层罩染,构建出神圣的曼陀罗空间;云南甲马纸采用阳刻单线造型,朴拙的刀痕中凝结着"本主崇拜"的民间信仰体系。这些艺术形式作为物化的精神符号,在当代语境中依然保持着情感慰藉功能。

民间艺术的分类研究揭示出传统文化基因的传承密码。从材质选择到技艺体系,从实用功能到精神象征,每个分类维度都折射出特定历史时期的社会结构与文化心理。在非物质文化遗产保护背景下,建议建立动态分类数据库,运用数字孪生技术进行技艺可视化保存;同时加强跨学科研究,从材料学、人类学等视角深化分类理论建构。唯有在系统认知的基础上,方能实现传统工艺的活态传承与创造性转化,使民间艺术真正成为连接过去与未来的文化纽带。