在浩如烟海的中华文明长卷中,文化常识与经典典籍如同双璧,前者以精炼的符号与意象勾勒出文化基因的轮廓,后者则以深邃的思想与叙事承载着民族智慧的结晶。无论是《中华文化常识精华大全》中提炼的“桑梓指故乡,桃李喻学子”这类凝练的文化密码,还是《中华传统文化百部经典》对《论语》《史记》等典籍的系统解读,都在不同维度构建着中国人认知世界的坐标系。这两大体系相辅相成:前者是打开文化大门的钥匙,后者是探索精神殿堂的阶梯;前者以碎片化知识拼凑文化图景,后者以系统性思维揭示思想脉络。正如袁行霈在主持《百部经典》时所言:“经典是民族精神的DNA,常识则是DNA的表达载体。”

文化常识与经典典籍的互补性

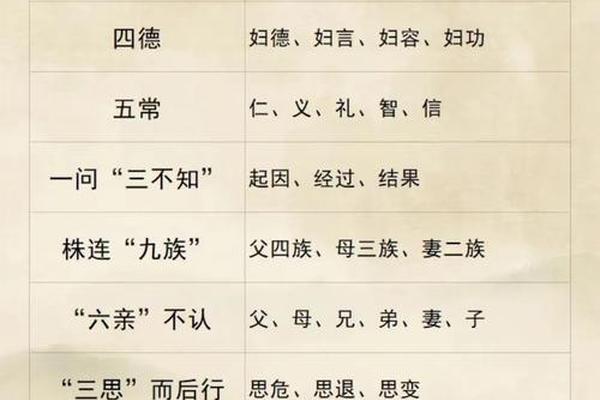

中华文化常识体系以高度符号化的方式浓缩了千年文明精髓。例如“桑梓”代指故乡的意象源于古代宅旁常植桑树梓树的风俗,而“三尺”象征法律则源自秦汉时期法律文书书写于三尺竹简的传统。这种借代手法通过《文化常识大全》中归纳的22类代称词汇,构建起独特的隐喻系统,使抽象概念具象化。但若仅停留在符号认知层面,则难以理解“桑梓情深”背后宗法制度对乡土的塑造,这正是《百部经典》的价值所在——如《诗经》中“维桑与梓,必恭敬止”的记载,揭示了农耕文明中自然崇拜与秩序的交织。

经典典籍则为常识符号提供历史纵深。以“社稷”代指国家为例,《百部经典》中的《左传》详述了“社”为土神、“稷”为谷神的祭祀制度,展现周代“敬天法祖”的政治哲学。这种互补关系在文学领域尤为显著:杜甫“三吏”“三别”被称为“诗史”,而《史记》开创的纪传体通史范式,共同构建起“文史互证”的认知框架。正如林甸甸在《早期中国知识观念》中指出:“甲骨卜辞不仅是占卜记录,更是商周权力话语的仪式文本。”常识符号与经典文本的互动,构成文化传承的双螺旋结构。

百部经典的历史价值与现代意义

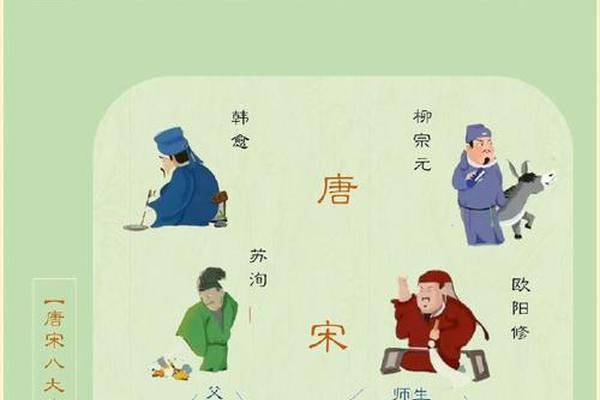

《中华传统文化百部经典》的编纂本身就是一场文化考古。从殷商甲骨文到清代《红楼梦》,项目组跨越三千年选取80部典籍,其标准不仅在于文学价值,更关注思想体系的代表性。例如《天工开物》的入选,打破了“重人文轻科技”的经典认知,凸显古代科技文献的现代价值。这种选择标准与钱逊解读《论语》时的理念一脉相承:既要还原“性相近,习相远”的原始语境,又要阐释其在当代教育中的实践意义。

经典的重释催生文化创新力。敦煌研究院通过数字技术复原壁画色彩,与《百部经典》中《梦溪笔谈》记载的矿物颜料制备技艺形成古今对话。高校将《唐律疏议》融入法学课程,恰如朱熹提倡的“不先立论”读经法,让传统司法智慧与现代法治展开碰撞。这种活化实践印证了王力在《中国古代文化常识》中的论断:“常识的平庸性恰是文化创新的基石。”

文化常识的多元呈现形式

图像化传播为文化常识注入新活力。《中华文化常识精华大全图片》将“二十四节气”转化为农事图谱,用视觉符号重构时间认知体系。抖音平台上的文物解说视频,使司母戊鼎的纹饰成为读懂商周礼制的视觉密码。这种转化暗合“六艺”教育中“象形指事”的文字生成逻辑,在信息爆炸时代重建文化认知路径。

跨媒介叙事拓展了经典阐释空间。扬州中国大运河博物馆的沉浸式展览,将《百部经典》中《水经注》的文字转化为水道沙盘与全息投影。此类实践呼应了张一南在《年轻人的国文课》中的主张:“让典籍从纸页跃入生活现场。”当《韩熙载夜宴图》通过AR技术复原宴饮乐舞,静态的常识符号便获得了动态的文化生命力。

教育传承中的创新范式

模块化课程设计开辟文化传承新路径。广东高校将传统文化分解为“价值—学理—艺术”三大课群,在法学课堂解析《唐律疏议》的保辜制度,在物理课堂剖析《考工记》的杠杆原理,这种跨学科整合突破了“文史哲”的传统分野。苏州中学开展的“方言音韵工作坊”,将《广韵》音系研究与方言保护结合,使古代汉语知识转化为文化保育行动。

数字化平台重构经典学习场景。北京大学开发的“典籍元宇宙”,让学生在虚拟场景中参与《史记》编纂,亲历“究天人之际”的史学思考。这种沉浸式学习印证了《颜氏家训》倡导的“知行合一”理念,也使费孝通“文化自觉”理论获得技术支撑。当学生通过数字孪生技术复原古籍修复过程,文化传承便从被动接受转向主动创造。

未来研究的可能方向

跨文明比较研究亟待加强。现有成果多聚焦中华文化内部脉络,而如《百部经典》中《齐民要术》与阿拉伯农书《植物志》的对比,或“五行”学说与古希腊四元素论的对话,仍有巨大探索空间。林甸甸提出的“话语实践”研究方法,可为跨文化阐释提供新工具。

技术维度需要重视。AI技术虽能批量生成典籍注释,但如何避免算法偏见对经典原义的扭曲?数字复原的敦煌壁画是否消解了文物的时间质感?这些议题呼唤建立“科技—人文”交叉评估体系,正如《易经》研究需兼顾卦象推演与义理阐释。

中华文化常识体系与经典典籍的共生关系,既是民族记忆的存储装置,也是文明创新的动力源泉。前者如基因片段承载文化密码,后者如染色体构建思想图谱。在数字化与全球化双重语境下,二者的活化传承需要建立三层机制:技术层完善古籍数据库与知识图谱,教育层创新“知行合一”教学模式,认知层构建跨文明对话框架。未来研究可沿三个方向突破:一是开发“常识—经典”关联性量化模型,二是拓展非文字符号的文化阐释路径,三是探索传统文化与现代治理的耦合机制。唯有如此,才能让典籍中的智慧真正成为“观乎人文以化成天下”的当代实践。