中国是茶的故乡,亦是茶文化的发源地。数千年来,这片土地孕育出的饮茶习俗早已超越物质层面的需求,演变为贯穿哲学思想、规范与审美意趣的文化体系。从《华阳国志》记载的周代巴蜀贡茶,到陆羽《茶经》构建的茶道精神,中国茶文化以“精行俭德”为内核,将礼仪、艺术与生活智慧融为一体。茶席间的每一道工序、每一次举盏,都承载着东方文明对和谐、敬畏与克己复礼的追求。

一、茶文化的历史脉络

中国茶文化的萌芽可追溯至神农尝百草的传说,而考古证据显示,战国早期墓葬中已出现茶叶遗存。西汉王褒《僮约》中“武阳买茶”的记载,印证了巴蜀地区在公元前59年已形成茶叶贸易体系。至唐代,陆羽系统总结了煎茶技艺与茶道思想,提出“茶性俭”的哲学命题,将饮茶从生活技艺提升至精神修养层面。宋代点茶法的兴起催生出斗茶、分茶等艺术形式,建盏的黑釉与茶汤的雪沫形成极致美学对照,而明清散茶冲泡法则使茶事更趋生活化,文人雅集常以“一人得神,二人得趣”诠释品茗境界。

茶文化的发展始终与地域特征交织。西南横断山脉的野生古茶树群落印证了茶树原产地的科学论断,而蒙顶山吴理真人工植茶遗址则揭示汉代茶业规模化生产的开端。随着茶马古道的延伸,普洱茶穿越横断山脉抵达藏区,酥油茶的出现体现了游牧文明与农耕文明的交融;江南的龙井茶在宋代文人笔下化作“白云片片落银瓶”的诗意,岭南的工夫茶则发展出“关公巡城”“韩信点兵”的程式化斟茶技艺。

二、茶礼的核心要素

传统茶礼以“敬”为灵魂,具体表现为环境、器具与动作的三重规范。茶席布置讲究“静、净、境”,明代文震亨《长物志》强调茶室需“窗明几净,竹炉汤沸”,现代茶空间设计仍延续着“以器载道”的理念,紫砂壶的朴拙与青瓷盏的温润共同构筑精神栖居之所。茶具摆放遵循“主次有序”原则,茶海居中象征包容,品茗杯呈半月形排列隐喻阴阳调和,茶针、茶匙的方位皆暗合《周易》方位哲学。

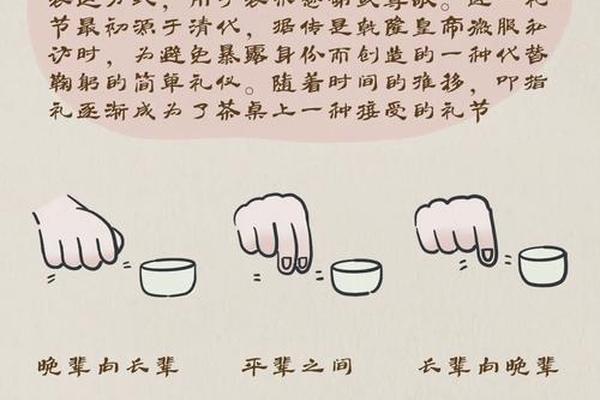

行茶流程中的礼仪细节蕴含深刻观。唐代煎茶需经炙、碾、罗、煮四道工序,陆羽特别指出炙茶时需“慎勿于风烬间炙”,体现对自然规律的敬畏;宋代点茶强调“茶筅击拂七汤法”,每一汤的水痕变化都被赋予“初凝碧玉,再绽莲花”的审美意象。斟茶时“斟不满七分”的规矩,既避免茶汤溢出失礼,又暗合“满招损,谦受益”的处世智慧。

三、礼仪的阶层分化

宫廷茶礼彰显着权力秩序。清代《钦定总管内务府现行则例》详细规定贡茶采制规程,云南普洱团茶需以黄绫包裹、钤盖御印,运送途中州县官员需“跪接跪送”。乾隆帝独创“三清茶宴”,将雪水、松实、佛手与龙井共烹,群臣赋诗应和的过程实为政治权威的仪式化展演。这类茶礼通过器物等级(如五爪龙纹茶器为御用)、流程复杂度构建起森严的等级制度。

文人茶事则追求“和敬清寂”的美学境界。白居易《谢李六郎中寄新蜀茶》中将茶喻为“涤昏昧”的灵药,苏轼煎茶必取活火急泉,认为“贵从活火发新泉”方能得茶真味。明代朱权《茶谱》创设茶寮十二宜,规定插花需用单数、焚香忌用浓香,这种对“残缺美”的推崇,与日本侘寂美学形成跨文化呼应。

民间茶俗呈现地域化、功能化特征。潮汕“工夫茶二十一式”中“滚杯洁器”既保证卫生,又以热碗激发茶香;北京大碗茶用粗瓷海碗,茶博士长嘴铜壶的“苏秦背剑”式斟茶技巧,展现市井生活的鲜活张力。少数民族茶礼更具符号意义,白族三道茶“一苦二甜三回味”暗喻人生哲理,蒙古族献奶茶时银碗托哈达的仪式,则将茶饮升华为民族文化认同的载体。

四、现代社会的传承创新

当代茶礼在商务交往中发展出新的范式。商务茶席遵循“客位优先”原则,主泡者需根据客户籍贯选择茶类:闽商多用岩茶显厚重,沪上客户宜备碧螺春示雅致。斟茶时电子计时器精准控制出汤时间,确保茶汤浓度恒定;递茶采用三指托杯法,避免指尖触及杯沿。这些标准化礼仪既传承“以茶表敬”的古训,又适应现代商业效率需求。

科技正在重塑茶礼形态。智能茶艺机器人可复现宋代七汤点茶技法,3D打印技术制作的个性化茶器突破传统器型限制。虚拟现实茶室中,数字气味装置能模拟不同山场的岩骨花香,区块链技术则用于普洱茶年份溯源。这些创新并非对传统的背离,而是以技术手段实现茶道精神的当代转译。

在国际化语境下,茶礼成为文明对话的媒介。中英联合申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”入选人类非遗,伦敦茶馆将中国盖碗与英式三层架结合,创造出“东西合璧”的下午茶仪式。这种跨文化实践既需保持煎茶、点茶等核心技艺的本真性,又要适应不同文化对“仪式时间”(如英国人重视下午4点茶歇)的理解。

茶文化作为活态遗产,始终在传统与变革的张力中演进。从唐代长安茶肆的“茗战”到现代星巴克的茶瓦纳系列,从宋徽宗《大观茶论》到当代茶艺师资格认证体系,茶礼既守护着“天人合一”的古老智慧,又在全球化浪潮中重构表达方式。未来的研究可深入探讨数字技术对茶礼本真性的影响,以及茶文化在缓解现代性焦虑中的疗愈功能。当青年一代用短视频展示潮汕工夫茶时,他们正以新的语法讲述着永恒的礼仪精神——这不仅是对文化遗产的传承,更是对人类文明共生之道的探索。