彝族是中国西南地区最具代表性的少数民族之一,拥有近千万人口,主要分布在滇、川、黔、桂四省的高原与丘陵地带。作为中国第六大少数民族,彝族以独特的语言、文字、节庆、信仰和艺术形式,在中华文明多元一体的格局中占据重要地位。其文化既保留了古老的原始宗教与民俗传统,又在历史长河中与汉族及其他民族交融,形成了兼容并蓄的文化体系。从神秘的十月太阳历到震撼的火把节,从象形文字“韪书”到史诗《支嘎阿鲁》,彝族文化不仅承载着族群的历史记忆,更展现了人与自然、人与社会和谐共生的智慧。

语言文字:古老文明的密码

彝族语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,分为六大方言和二十余种土语,方言间差异显著,部分甚至难以互通。这种语言多样性反映了彝族迁徙与分布的广泛性,也为其文化的多元性奠定了基础。更为独特的是,彝族拥有自创的象形文字“彝文”(亦称韪书),其历史可追溯至汉代甚至更早。彝文以象形、会意为主,字形结构简洁,现存古籍多达上万卷,涵盖天文、医学、文学等领域,如《西南彝志》被誉为“彝族百科全书”。

彝文的传承与宗教密不可分。传统上,彝文主要由宗教职业者“毕摩”掌握,用于书写经文、记录仪式。例如,凉山地区的毕摩通过师徒制传授文字,抄写经书时使用竹笔与自制墨水,书写方式为竖排右起,形成独特的文化符号。尽管现代规范彝文已推广使用,但传统彝文仍被视为族群认同的核心,其研究不仅为语言学提供珍贵资料,也为探索西南古代社会提供了钥匙。

宗教信仰:万物有灵的宇宙观

彝族的宗教信仰以自然崇拜、祖先崇拜为核心,形成了“万物有灵”的宇宙观。其神灵系统复杂而有序,分为天神、地神、人神三大体系。天神策格兹为最高神祇,掌管天地秩序;地神黑夺芳统辖山川河流;人神则包括祖先灵魂与行业神(如猎神、文字神)。这种分层结构映射了古代彝族社会的等级制度,如凉山奴隶制中的“兹莫”“诺合”等级。

祭祀活动贯穿彝族生活。火把节期间,人们通过撒松香粉、绕村举火驱邪祈福;葬礼中,毕摩以茅草人偶“锅日”象征邪灵,通过诵经与断线仪式确保家族平安。彝族的“十月太阳历”以十个月加五天“过年日”调和农时,体现了对自然规律的深刻观察。这种信仰体系不仅是精神寄托,更是维系社区与生态平衡的重要机制。

节庆习俗:狂欢与仪式的交响

彝族节庆兼具娱乐性与神圣性,尤以火把节和彝族年最具代表性。火把节在农历六月二十四日举行,持续三天,期间杀牲祭祖、赛马斗牛,夜间万人举火形成“火树银花”的奇观。撒松香粉的习俗蕴含人际关系的象征意义:长辈对晚辈撒表示祝福,青年男女互撒则暗含爱慕。彝族年则与丰收相关,分为“觉罗基”“库斯”“朵博”三阶段,通过分享“三鲜汤”、祭果树等仪式强化家族纽带。

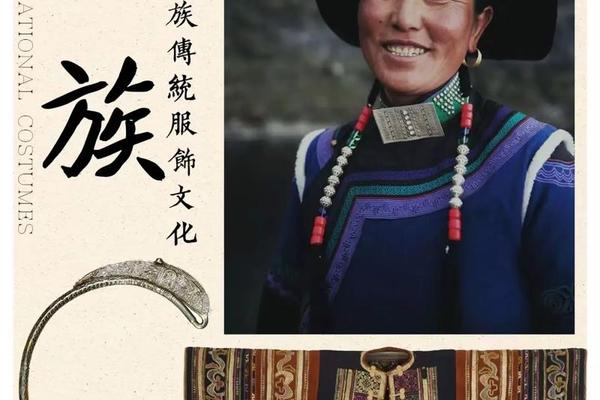

其他特色节庆亦各具深意。如赛装节上,少女们展示手工刺绣服饰,比拼勤劳与技艺;密枝节则以七天禁耕、林中祭祀表达对自然的敬畏。这些节庆不仅是文化展演,更是社会规范传承的载体,如婚礼中的生辰八字禁忌、姨表禁婚规则,均通过仪式得以强化。

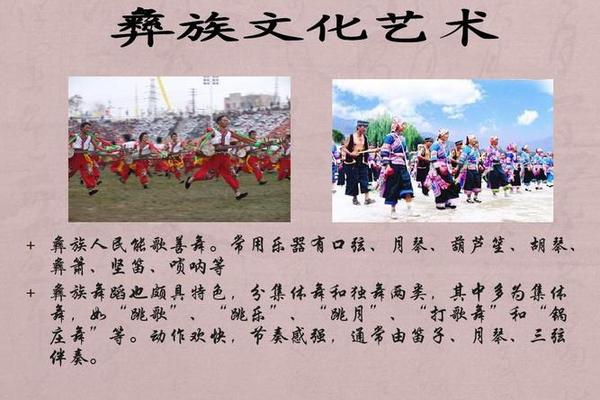

传统艺术:史诗与歌舞的传承

彝族的艺术形式融合口头传统与身体表达。英雄史诗《支嘎阿鲁》以创世神话与部落征战为主线,其叙事结构与毕摩文化、天文历法紧密关联,被誉为“彝族的《格萨尔》”。音乐舞蹈则充满地域特色:烟盒舞以弹拨烟盒为节奏,轻盈灵动;阿细跳月则以三弦伴奏,男女对跳展现热烈情感。

手工艺方面,彝族刺绣以几何纹样与自然图腾闻名,服饰色彩对比强烈,黑、红、黄三色象征土地、火焰与丰收。建筑则因地制宜,凉山的“瓦板房”、云南的“土掌房”均体现了适应高寒与多雨环境的功能智慧。这些艺术不仅是审美表达,更是族群历史与生存经验的物化呈现。

社会结构:从等级制到现代转型

历史上,彝族社会呈现多元政治形态。凉山地区长期维持奴隶制,社会分为“兹莫”“诺合”“曲诺”“阿加”“呷西”五等,土司与黑彝贵族掌控资源。云南部分地区则存在封建领主制残余,土司权力至清代逐渐衰落。1950年代后,民主改革废除等级制度,彝族地区逐步建立自治州、县,实现社会结构现代化。

文化变迁中,传统与现代交织。规范彝文的推广促进了教育普及,但毕摩经文抄本仍被视为“文化遗产”;火把节从宗教仪式演变为文化旅游名片,既面临商业化冲击,也获得新的传播机遇。如何平衡保护与创新,成为当代彝族文化发展的核心议题。

守护与创新的双重路径

彝族文化是中华文明多元共生的缩影,其语言文字、宗教信仰、节庆艺术不仅承载着族群记忆,也为人类学、民族学提供了丰富研究素材。未来研究可进一步深入史诗《支嘎阿鲁》的跨文化比较,或从生态视角解析十月太阳历的当代价值。建议通过数字化手段保存彝文古籍,同时推动传统节庆与现代创意产业结合,使彝族文化在全球化语境中焕发新生。唯有在守护根源与拥抱变革之间找到平衡,方能延续这一古老文明的永恒魅力。