在中国传统文化体系中,兰花早已超越普通植物的范畴,成为承载千年文脉的精神符号。自《周易》将兰花喻为"同心之言"起,这种生于幽谷的植物便与中华文明的审美范式紧密相连。北宋画家文同曾言:"兰有四清:气清、色清、神清、韵清",道出了古代文人对兰花品格的极致推崇。这种审美意象的形成,既源于兰花本身的生物特性,更植根于历代名士对其文化内涵的持续建构。

从生物学角度看,兰花独特的生长习性暗合中国传统价值观。其"深林幽谷自芬芳"的生长特性,被文人解读为"不因无人而不芳"的君子品格。明代学者王世懋在《花疏》中记载:"兰之香在花,竹之香在叶,松之香在枝",这种香而不艳的特质,恰与儒家"中庸之道"形成巧妙呼应。植物学家李时珍在《本草纲目》中不仅记录兰花的药用价值,更着重强调其"清而不浊"的香气特性,这种跨学科的认知方式为兰花文化注入了科学维度。

二、名士风流:兰文化的活态传承

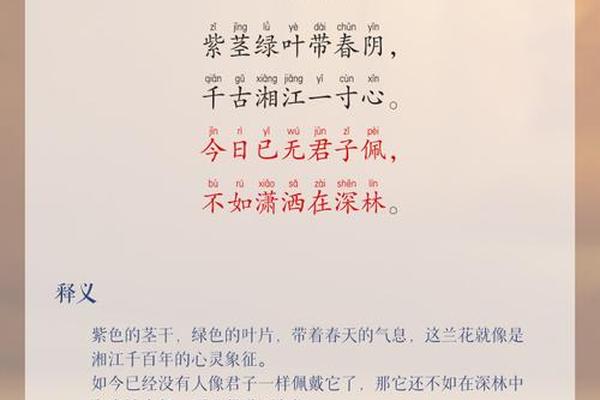

孔子周游列国时"纫秋兰以为佩"的典故,开创了文人以兰明志的传统。屈原在《离骚》中九次提及兰花,将"香草美人"的意象推向艺术巅峰。这种文化基因在魏晋时期得到进一步发展,王羲之在会稽山阴的"曲水流觞"雅集中,特意以兰花装点环境,使兰文化从个人修养扩展到群体审美场域。苏轼"春兰如美人"的比喻,则标志着兰花意象完成了从道德符号向艺术本体的转化。

宋代文人将兰文化推向系统化发展阶段。朱熹在《兰谱》中建立"色、香、韵"三位一体的品鉴体系,黄庭坚提出的"兰似君子"说成为后世品评标准。元代画家郑思肖绘"无根兰",以艺术形式表达遗民气节,这种符号化创作手法深刻影响了明清文人画的发展脉络。清代"扬州八怪"之一的郑板桥,更是将画兰技艺与书法笔意完美融合,其"兰竹石"构图法至今仍是艺术院校的教学范本。

三、艺术镜像:多维度的文化表达

在工艺美术领域,兰花元素构成独特的装饰语言体系。故宫博物院藏的明代青花"岁寒三友"瓷瓶,巧妙将兰花纹样与松竹梅并列,形成四君子组合。苏州园林中的"兰亭"景观设计,通过曲径通幽的空间布局,再现了"空谷幽兰"的意境美学。当代学者叶喆民在《中国陶瓷史》中指出,明清官窑瓷器中的兰花纹饰演变,实际反映了社会审美趣味的世俗化转向。

文学创作中的兰花意象具有多重象征功能。曹雪芹在《红楼梦》中设置"兰言解疑癖"情节,用兰花隐喻人物关系的微妙变化。王国维在《人间词话》中评李后主词"林花谢了春红"时,特别指出其中暗含的"兰草之思"。这种跨文本的意象流转,使得兰花成为贯通不同艺术门类的文化密码。现代诗人余光中在《白玉苦瓜》诗集中,仍以"一株迟开的兰花"来寄托乡愁,证明传统意象在现代语境中的持续生命力。

四、当代重构:传统文化的现代转型

在全球化背景下,兰文化正经历创造性转化。云南大学建立的兰花基因库,运用现代生物技术保护300余种珍稀兰科植物,这种科技介入为传统文化注入新的活力。杭州G20峰会期间,"幽兰迎宾"的景观设计,成功将东方美学符号转化为国际外交语言。品牌营销专家李光斗指出,某些奢侈品牌在中国市场推广时采用兰花元素,实质是文化符号的消费主义重构。

数字技术为兰文化传播开辟新路径。故宫博物院开发的"数字兰谱"APP,利用AR技术还原古代名画中的兰花神韵。苏州昆剧院推出的全息版《牡丹亭》,通过虚拟兰花营造古典戏剧的沉浸式体验。这些创新实践验证了学者费孝通"文化自觉"理论的前瞻性,显示传统文化在技术赋能下的再生可能。

兰文化的千年传承史,本质是中华文明精神谱系的建构过程。从道德象征到艺术符号,从文人雅趣到大众审美,这种文化形态的嬗变轨迹折射出中国社会的价值变迁。在文化自信建设的新时代,需要建立跨学科研究平台,深入挖掘兰花文化的当代价值。建议构建"数字兰文化"知识图谱,开发沉浸式文化体验产品,使这一古老的文化基因在技术创新中焕发新生。未来的研究方向可聚焦于兰花文化在乡村振兴中的活化利用,以及其在跨文化交流中的符号转换机制,为传统文化的现代转型提供新的实践路径。