在人类文明的浩瀚长河中,某些文化如同生生不息的江河,虽历经山川阻隔却奔涌不息;有些文明则如同断裂的岩层,在历史断层中逐渐湮灭。汉文化作为唯一未曾中断的原生文明,其发展轨迹中交织着数次剧烈的文化转型与自我革新,而日本等东亚国家则展现出对外来文化持续吸纳与本土化重构的独特韧性。这种“断层”与“延续”的辩证关系,构成了理解文明生命力的关键密码。

一、文字体系:载体与符号的嬗变

秦代“书同文”政策以篆书统一六国文字,虽终结了战国“言语异声,文字异形”的混乱,却因书写效率低下难以适应帝国治理需求。汉代隶书的兴起,不仅将书写速度提升300%,更通过“波磔”笔法赋予文字艺术表现力,使汉字从政务工具升华为文化载体。这种变革并非断裂,而是载体功能的拓展——正如日本在平安时代以汉字偏旁创制假名,既保留汉字表意精髓,又创造出适合本土语音的文字体系。

敦煌遗书中发现的5-10世纪写本,实证了隶楷过渡期的书写多样性。吐鲁番文书中的俗体字使用率达47%,显示民间书写始终保持着创新活力。而日本正仓院保存的8世纪《王勃诗序》唐抄本,其行草笔意与平安假名中的连绵笔势形成鲜明对比,印证文化传播中的适应性改造。文字作为文明基因,其演变轨迹揭示出:真正的文化延续不在于形态固化,而在于功能迭代与表达创新。

二、思想传承:断裂中的隐性延续

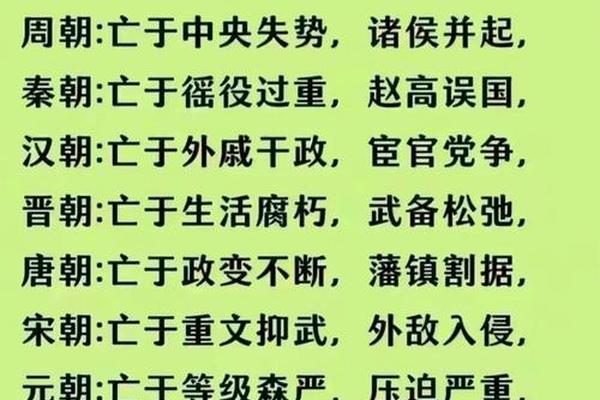

秦代“以法为教,以吏为师”的治理模式,虽因严酷速亡,但其郡县制、律令体系被汉代继承发展。汉武帝“罢黜百家”看似斩断思想多元性,实则通过“霸王道杂之”实现法儒合流。董仲舒将阴阳五行学说注入儒学,创造出适应大一统帝国的新型意识形态,这种“旧瓶装新酒”的智慧,使核心价值在形式变革中得以存续。

日本江户时代对朱子学的接受更具启示意义。林罗山将“理”解释为“武士道精神”,伊藤仁斋以“古义”重构儒学人伦观,荻生徂徕则从政治学角度解经,形成迥异于中韩的儒学本土化路径。这种创造性转化使外来思想既未颠覆传统文化结构,又为现代化转型提供思想资源。正如李国强指出的,中华文明“融同化异”的特质,在域外文化演进中展现出惊人适应性。

三、域外镜像:文化共同体的构建

东亚文化圈的形成过程,提供了观察文化延续性的独特视角。朝鲜半岛15世纪创制训民正音时,仍规定“文字用中国音,言语用本国音”,形成“汉字为经,谚文为纬”的双轨体系。越南陈朝设立的国子监,其教学体系完全仿照宋制,但黎利《平吴大诰》却以汉文书写民族独立宣言,展现文化工具性与主体性的辩证统一。

日本平安时代的“国风文化”看似排斥汉文化,实则《源氏物语》中引用的白居易诗句达94处,紫式部创造性地将汉诗文意境转化为本土审美表达。这种“和魂汉才”的智慧,在当代日本仍清晰可辨——东京国立博物馆藏《潇湘八景图》屏风,将宋代山水画范式转化为金碧大和绘,其文化基因重组能力令人惊叹。

四、现代性冲击:断裂表象下的新生

20世纪汉字拉丁化运动曾威胁文化根基,但王羲之《兰亭序》在日本的持续传播,反向刺激中国重启书法教育体系。1972年中日书法交流展中,日本前卫派“墨象”作品虽颠覆传统形式,其空间构成理念却启发了中国现代书法探索。这种文化反哺现象印证费孝通“各美其美,美美与共”的文明交往规律。

数字时代的文化传承更具复杂性。韩国将《训民正音》创制过程开发为虚拟现实教育项目,年轻受众参与度提升62%。中国“汉典”网站收录甲骨文至简化字的所有字形演变数据,构建出跨越三千年的数字文化基因库。这些创新实践表明,文化延续的关键不在于抗拒变革,而在于找到传统内核与现代载体的契合点。

文明的韧性不在于抗拒改变,而在于如何在变革中守护精神内核。汉文化发展中的每次“断裂”,实质都是基因重组式的跃升;日本等国的文化延续,则证明开放性与主体性的平衡才是存续之本。未来研究可深入挖掘文化基因的表达调控机制,借助数字人文技术构建文明演进模型,为人类命运共同体建设提供历史智慧。正如青铜器在岁月中形成的斑驳铜绿,文化正是在与时代的对话中,锻造出超越时空的生命力。