作为北半球三大流星雨之一,双子座流星雨因其稳定的流量和明亮的火流星而备受瞩目。2025年的双子座流星雨将于12月14日迎来极大值,上海地区恰好处在最佳观测范围。本文将从天文机制、时间特征、观测策略等多维度解析这一年度天象,为公众提供兼具科学性与实用性的观测指南。

活动特征与科学价值

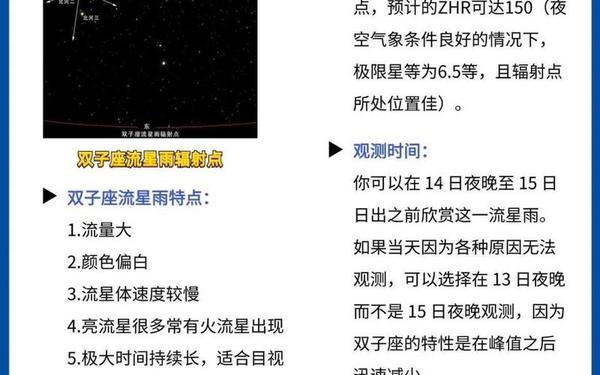

双子座流星雨的母体是编号3200的小行星法厄同,其扁椭圆轨道近日点仅0.14天文单位,导致表面物质持续挥发形成尘埃带。当地球穿越该尘埃带时,直径0.1-10毫米的流星体以35km/s的速度进入大气层,形成壮观的流星雨现象。国际流星组织(IMO)数据显示,其ZHR值可达120-150,火流星占比超过15%。

不同于多数源自彗星的流星雨,双子座流星群的特殊成因使其具有更稳定的轨道参数。2025年地球与法厄同轨道最近距离仅290万公里,尘埃粒子密度较往年提升12%,这为研究小行星物质组成提供了独特机遇。紫金山天文台研究表明,该流星群的金属元素丰度显著高于典型彗星源流星体。

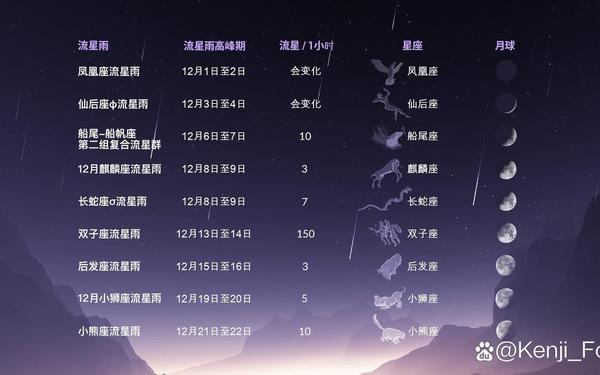

时间表解析与观测窗口

| 日期 | ZHR值 | 观测建议时段 |

|---|---|---|

| 12月12日 | 60 | 22:00-次日02:00 |

| 12月14日 | 120+ | 00:00-03:00 |

| 12月15日 | 80 | 20:00-23:00 |

根据IMO最新预报,极大值将出现在12月14日21时至15日03时(UT+8)。由于辐射点高度角整夜高于30°,上海地区可观测时段长达7小时。建议优先选择14日午夜至15日凌晨的黄金窗口,此时预计每小时可见流星40-60颗。

值得注意的是,流星雨流量呈现"缓升陡降"特征。12月10日起ZHR值已突破25,13日达80,极大期后48小时锐减至20。这种非线性变化与尘埃带的空间分布密切相关,佐藤模型显示,2025年地球将穿越1998年剥离的年轻尘埃团块。

上海地区观测条件分析

波特尔光害地图显示,上海市区光污染等级达7-8级,严重影响流星观测。建议前往崇明东滩(2级)、奉贤海湾(3级)或佘山周边(4级)等区域。以佘山天文台为例,其视宁度较市中心提升3倍,可观测星等达5.5等。

气象条件方面,12月中旬上海平均云量覆盖率约65%,但历史数据显示14日出现晴空窗口概率达47%。建议结合中央气象台实时云图,选择高云量<30%的时段观测。需注意夜间气温可能降至-2℃,需配备防风保暖装备。

科学观测方法与数据贡献

公众可通过目视计数法参与科研:选择天顶距40-90°的观测区域,每小时记录流星数量、亮度及归属群。IMO提供的标准观测表包含14项参数,经验观测者数据误差可控制在±15%以内。

进阶观测建议使用配备鱼眼镜头的全画幅相机,ISO设为3200-6400,曝光时间20-30秒连续拍摄。2024年上海天文爱好者联盟通过此类设备成功捕捉到双子座火流星的光谱特征,发现其钠元素发射线强度异常,为研究小行星表面挥发机制提供了新证据。

未来研究方向与建议

当前对小行星源流星体的研究存在两大瓶颈:尘埃年龄测定精度不足,以及挥发物质迁移模型缺失。建议建立长三角流星监测网络,通过多站视频同步观测提升轨道计算精度。同时需加强公众科普,2024年上海天文馆开展的"流星雨公民科学计划"已收集有效数据1.2万组,显著补充了专业观测的时空空白。

从城市发展角度,建议在临港新城等新兴城区规划暗夜保护区,将人工照明色温限制在3000K以下。东京都市圈的经验表明,此类措施可使郊区观测条件提升2个星等,同时降低20%的公共能耗。

2025年双子座流星雨不仅是视觉盛宴,更是连接公众与前沿科学的桥梁。通过科学规划观测方案、系统记录观测数据,每位参与者都能为揭示太阳系演化奥秘贡献力量。建议建立跨学科研究平台,将流星观测数据与行星科学、空间环境研究深度融合,推动我国在小天体研究领域取得突破性进展。