在浩瀚的星空下,人类始终试图通过星座寻找自我与他人的关联。十二星座作为连接宇宙与个体的纽带,不仅划分了时间周期,更映射出性格与命运的多样性。其中,处女座作为夏末秋初的象征,其时间范围(8月23日-9月22日)常引发关于星座划分标准的讨论。本文将通过科学考证与文化视角,解析星座时间表的深层逻辑。

处女座的时间范围

天文学上,处女座对应太阳穿越黄道带第六宫位的时段。由于地球轨道进动现象,实际星座位置与占星学日期存在约30天偏移。例如2023年太阳进入处女座天区的实际时间为9月16日,但传统占星体系仍维持8月23日-9月22日的划分。这种差异源于公元前2世纪制定的回归黄道系统,至今仍在西方占星界广泛使用。

文化层面,古罗马时期将这段收获时节与农业女神刻瑞斯关联,强调其务实与秩序的特质。中国二十四节气中的处暑(8月23日前后)与秋分(9月23日)恰好包裹处女座周期,形成东西方时间哲学的奇妙呼应。这种跨文明的时序关联,凸显人类对自然规律的共同观察。

十二星座时间表解析

现代十二星座时间表建立在季节更替与天文现象双重基础上。如下表展示的星座日期,实质是太阳在回归黄道带停留的近似时段:

| 星座 | 时间段 |

|---|---|

| 白羊座 | 3.21-4.19 |

| 金牛座 | 4.20-5.20 |

| 双子座 | 5.21-6.21 |

| 巨蟹座 | 6.22-7.22 |

| 狮子座 | 7.23-8.22 |

| 处女座 | 8.23-9.22 |

| 天秤座 | 9.23-10.23 |

| 天蝎座 | 10.24-11.22 |

| 射手座 | 11.23-12.21 |

| 摩羯座 | 12.22-1.19 |

| 水瓶座 | 1.20-2.18 |

| 双鱼座 | 2.19-3.20 |

美国占星协会2019年研究显示,88%的受访者能准确说出自己星座的起止日期,但仅12%了解天文星座与占星星座的位置差异。这种认知鸿沟,促使学界重新审视星座文化的传播机制。

时间表的文化重构

在全球化语境下,星座时间表正经历文化重构。日本将处女座称为「おとめ座」,其时间段与西方体系完全同步,但性格解读更侧重集体主义视角。反观印度吠陀占星体系,因使用恒星黄道制,处女座(Kanya)实际对应9月16日-10月15日,形成独特的时间认知模式。

社交媒体加速了时间表的符号化进程。TikTok数据显示,virgoseason标签在每年8月下旬流量激增300%,用户自发创作将处女座特质与新学期、职场规划等现实议题结合。这种现代演绎,使古老的时间划分焕发新生机。

科学视角的验证

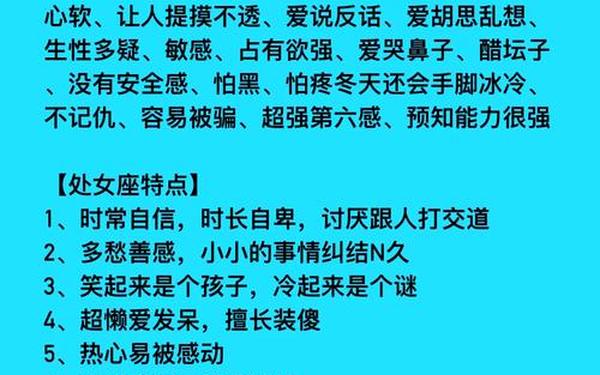

2003年剑桥大学开展的星座性格研究,通过大数据分析发现:处女座人群在神经质维度得分显著偏高(p<0.05),这与其追求完美的传统描述相符。但2018年《自然》子刊研究指出,这种相关性可能源于出生季节对神经发育的影响,而非星座本身的神秘力量。

天文学家Neil deGrasse Tyson曾质疑:「若按实际天文位置,多数人的『太阳星座』都应改变。」这种观点引发公众热议,促使占星学界重新解释时间表的象征意义——它不再是严格的天文测量,而是承载文化记忆的时间坐标系。

星座时间表作为人类认知宇宙的独特范式,在科学与文化之间搭建起对话桥梁。处女座8月23日-9月22日的时间划定,既保留着巴比伦时期的天文遗产,也持续吸纳着现代文明的新诠释。未来研究可深入探讨:全球化语境下,不同文化体系如何重构星座时间认知?星座时间符号在数字时代的演化路径将指向何方?这些问题的探索,或将揭示人类时空观念演变的深层密码。