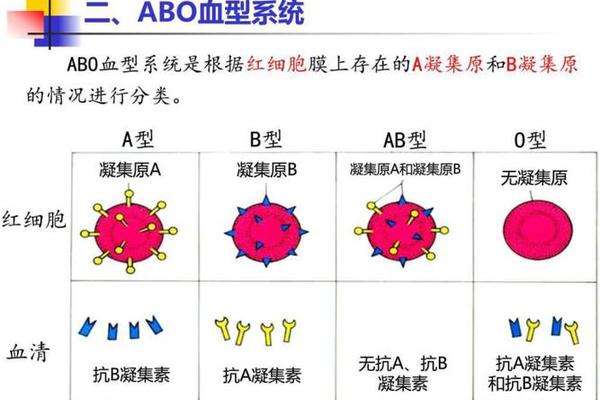

血液的相容性是人类医学史上最重要的发现之一,而A型血作为ABO血型系统的重要组成部分,其凝集原与血清抗体的相互作用机制是输血安全和免疫学研究的关键。A型血个体的红细胞表面携带A凝集原,其血清中含有抗B凝集素,这种精密匹配的抗原-抗体系统既维持了机体免疫稳态,也决定了不同血型间的输血限制。理解这一生物学现象的本质,对于规避临床输血风险、预防新生儿溶血症等具有重要意义。

A型血凝集原的分子特性

A凝集原的本质是镶嵌在红细胞膜上的糖蛋白复合物,其核心结构由11种氨基酸构成的多肽链为骨架,其中苏氨酸占比高达18%,这种特殊的氨基酸组成赋予其抗原结合特异性。多糖部分由D-半乳糖、L-岩藻糖等成分通过α-1,3糖苷键连接形成抗原决定簇,这是免疫系统识别"自我"与"非我"的关键位点。

从分子遗传学角度看,A凝集原的合成受9号染色体上的ABO基因调控。IA等位基因编码的α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶,能将H抗原前体转化为成熟的A抗原。这种酶促反应的效率直接影响红细胞表面A凝集原的表达密度,临床研究发现,约0.1%的A型个体因基因突变导致抗原弱表达,可能引发血清学检测误差。

血清凝集的免疫机制

当A型红细胞遭遇抗A凝集素时,抗体Fab段与A抗原表位的结合会触发补体级联反应。每个IgM抗体分子可同时结合两个红细胞表面的A抗原,形成三维网状凝集团块。这种免疫复合物的形成不仅导致红细胞膜穿孔,还会释放大量血红蛋白引发肾毒性。

在异型输血场景下,B型血清中的抗A凝集素与A型红细胞结合的概率高达99.7%。动物实验显示,每毫升血清中抗A效价超过1:64时,输入10ml异型血即可观察到肉眼可见的凝集现象。值得注意的是,O型血清中的抗A、抗B抗体虽为IgM型,但因其浓度较低(平均效价1:32),在少量输血时可被受血者血浆稀释至安全阈值。

临床输血的实践规范

现代输血医学确立的同型输血原则,源于对ABO血型系统抗原抗体反应的深刻认知。交叉配血试验通过主侧(供者红细胞+受者血清)和次侧(供者血清+受者红细胞)双重检测,可将输血反应风险降低至0.03%以下。对于A型受血者,虽然理论上可接受O型红细胞,但需注意供者血浆中抗A效价不应超过1:64。

特殊情况下的异型输血需严格遵循"少量、慢速、单次"原则。研究表明,成人每小时输入O型全血不超过200ml时,供者抗体在受者循环中的浓度可被稀释至临界值以下。但此方法不适用于反复输血患者,因其可能诱发免疫记忆反应,导致后续输血风险倍增。

血型相关疾病的病理关联

约0.5%的新生儿溶血症与ABO血型不合相关,其中A型母亲怀O型胎儿时,母体IgG型抗A抗体经胎盘转移的概率较B型系统高3倍。这种溶血反应多表现为轻度黄疸,与Rh系统引发的重型溶血形成鲜明对比。分子机制研究指出,A抗原在胎儿红细胞的表达强度存在个体差异,弱表达者更易逃逸抗体攻击。

在自身免疫性疾病领域,A型个体罹患系统性红斑狼疮的风险较O型高18%。这可能与A抗原表位与某些病毒衣壳蛋白存在分子模拟现象相关,这种交叉反应可能导致免疫耐受打破。近期Nature刊文揭示,A型红细胞表面的糖基化模式更易被某些流感病毒识别,这为血型与传染病易感性的关联研究开辟了新方向。

未来研究与技术展望

基因编辑技术为血型改造带来曙光,2023年Science报道的CRISPR-Cas9介导的ABO基因敲除方案,成功将A型红细胞转化为O型通用型血细胞。这种改造细胞的抗原表达缺失率可达99.99%,在灵长类动物实验中展现出良好的输血相容性,预计2030年前后进入临床试验阶段。

人工智能辅助的血型预测模型正在革新传统检测方法。基于百万级血样数据库建立的深度学习系统,仅需基因组测序数据即可预测ABO血型,准确率达99.98%。这种技术对稀有血型库建设具有重要意义,特别是在战地医疗等特殊场景下,可大幅缩短血型鉴定时间。

A型血凝集原与血清抗体的相互作用机制,体现了生命系统精妙的免疫识别逻辑。从分子层面的抗原表位解析到临床输血规范的建立,人类对ABO血型系统的认知已跨越百年历程。随着合成生物学和纳米技术的发展,未来或可实现血型屏障的根本性突破。但现阶段仍需恪守循证医学原则,在充分理解血型免疫学本质的基础上,推动精准输血医疗的创新发展。