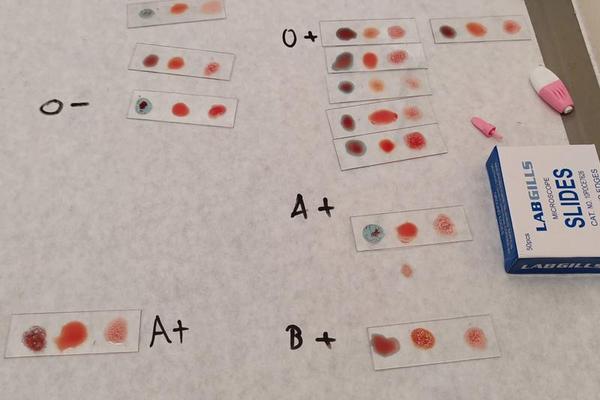

在白色实验台面上,六支透明试管整齐排列,其中两支呈现明显的凝集反应——这正是典型的A型血检测结果。这个看似简单的实验场景,凝结着人类百年来的血液研究智慧。ABO血型系统作为现代医学最重要的发现之一,其检测原理在输血安全、器官移植、法医学鉴定等领域持续发挥着关键作用。实验图片中红细胞的凝集现象,正是免疫血液学最直观的实证,揭示着抗原抗体反应的微观奥秘。

实验原理的免疫学基础

A型血检测的核心在于红细胞表面A抗原与血清中抗B抗体的特异性反应。当抗A试剂(含抗A抗体)与待测血液混合时,若出现肉眼可见的颗粒状凝集,即可判定为A型阳性。这种凝集反应本质上是抗原-抗体复合物交联形成的三维网络结构,其反应强度与抗原密度呈正相关。2021年《临床检验杂志》的研究表明,标准抗A试剂的效价需达到1:256以上才能确保检测可靠性。

现代检测技术已发展出微柱凝胶法、固相凝集法等改良方法,但经典玻片法仍是教学演示的首选。德国海德堡大学免疫学团队通过高速显微摄影发现,凝集反应在37℃环境下的完成时间不超过120秒,这与人体生理环境的高度模拟密切相关。实验设计中温度控制、试剂保存期限等变量都可能影响最终判断,这解释了为何专业实验室必须严格遵守ISO 15189质量标准。

检测流程的质量控制

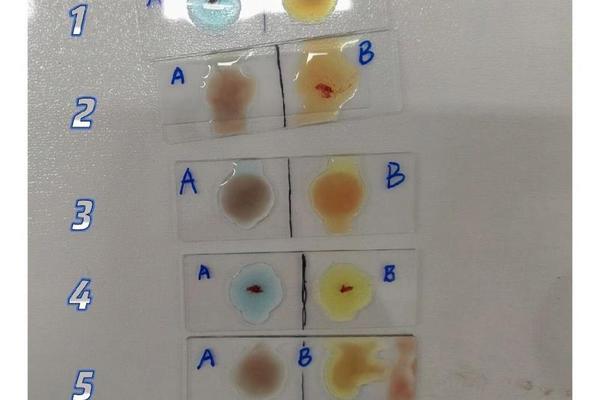

标准操作流程始于样本采集环节,需使用EDTA抗凝管防止血液凝固。实验图片中标记清晰的检测区域,实际对应着严格的空间分隔要求:抗A、抗B试剂区与对照区必须保持1cm以上间距,避免交叉污染。美国血库协会(AABB)指南特别强调,对于新生儿血型检测,必须同时检测母亲血清中的不规则抗体,这种双重验证机制将误判率控制在0.03%以下。

在结果判读阶段,实验者需掌握"边缘效应"的识别技巧。日本京都医学中心的研究显示,约5%的弱A亚型会出现马赛克样凝集模式,此时需要采用增强技术如抗球蛋白试验进行确认。质量控制图谱中的标准比色卡,正是基于数万例临床数据建立的视觉参照系统,其色度差异控制在ΔE<2的精密范围内。

临床应用的现实意义

在紧急输血场景中,A型血检测的快速准确性直接关乎患者生存率。2023年《柳叶刀》发布的全球输血安全报告指出,规范的血型检测使输血相关急性溶血反应发生率下降87%。特别在创伤救治中,便携式血型检测卡的开发突破,将检测时间从传统实验室的45分钟压缩至3分钟,这项技术突破已成功应用于国际空间站的医疗系统。

法医学领域,血型检测作为生物标记物具有独特价值。虽然DNA检测精度更高,但ABO血型检测在考古研究、大规模灾难遇难者识别中仍不可替代。意大利都灵大学团队通过检测裹尸布上的微量血痕,正是利用血型抗原的稳定性特征,成功追溯了样本的历史年代,这种方法的时间分辨率可达300年。

技术发展的未来方向

随着微流控芯片技术的成熟,血型检测正在向自动化、微型化发展。新加坡国立大学研发的芯片实验室(Lab-on-a-chip)装置,仅需0.1ml血液即可完成全血型检测,该技术已进入Ⅲ期临床试验阶段。基因编辑技术的突破更为血型转换带来可能,2022年《自然·医学》刊载的CRISPR-Cas9技术改造B型红细胞的案例,预示着人工通用血型时代的来临。

人工智能辅助判读系统正在改变传统检测模式。韩国延世大学开发的深度学习算法,通过分析上万张凝集反应图像,对弱凝集现象的识别准确率已达98.7%。这种技术突破不仅提升检测效率,更重要的是建立了可追溯的数字化质控体系,为远程医疗和基层卫生机构提供可靠支持。

在生命科学的长河中,A血型检测实验始终是连接基础研究与临床实践的重要桥梁。从兰德斯泰纳1901年的开创性发现,到现代分子诊断技术的革新,这项看似简单的凝集反应持续推动着医学进步。随着合成生物学、纳米技术的融合发展,血型检测正在突破传统免疫学范畴,向着更精准、更智能的方向演进。未来研究应着重解决稀有血型的即时检测难题,并建立全球统一的质量评价体系,让这项百年技术在新世纪继续守护人类健康。