在当代社会,关于血型与外貌的关联性讨论从未停歇。其中,AB血型因其独特的遗传特性和社会文化标签,常被视为“高颜值”的代表。从社交媒体的热议到民间传闻,AB型人常被描述为五官立体、气质出众的群体,甚至有人提出AB血型在基因测试中可能表现出A型特征的假说。这种现象背后,既有遗传学的科学逻辑,也交织着社会心理与文化认知的复杂因素。

遗传优势与外貌特征

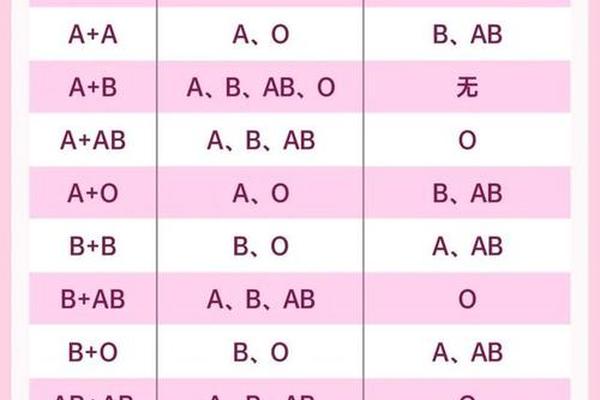

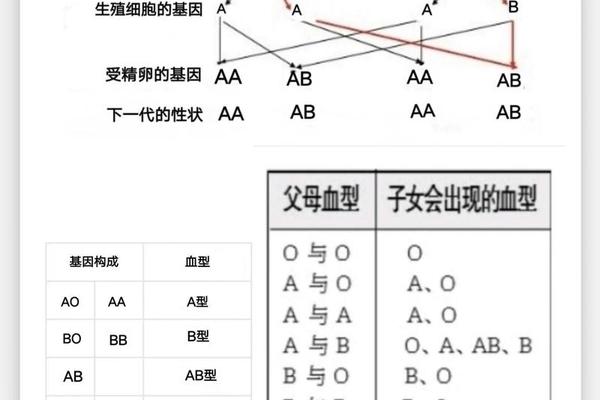

AB血型的形成源于父母双方分别携带A和B型基因的显性表达。根据ABO血型遗传规律,AB型个体的红细胞表面同时存在A和B抗原,这种基因组合可能通过显性互补作用增强外貌特征的表达。例如,网页13和8均提到,AB型人群常被认为继承了父母双方的优点,如挺拔的鼻梁和透亮的眼珠,这些特征在东亚审美中尤其受到青睐。网页69中一项针对回族人群的研究显示,AB型个体的基因频率虽低(7.58%),但其发旋和上眼睑褶皱的分布特点与汉族高度相似,暗示基因融合可能提升面部结构的协调性。

从显性基因的角度分析,A型基因对五官精致度的贡献(如网页8所述A型血的古典美特征)与B型基因的立体感(如棱角分明的面部轮廓)相结合,可能使AB型人群在面部特征上呈现出独特的平衡。网页22指出,AB型基因型(IAIB)的共显性特质,使得这类人群在遗传过程中更易整合多代优势,例如皮肤细腻度、骨骼线条的流畅性等。这种基因层面的多样性或为AB型人群的外貌优势提供了生物学基础。

气质与心理的协同影响

外貌的吸引力不仅取决于静态的生理特征,还与动态的气质表达密切相关。网页13和43均强调,AB型人常被赋予“理性”“温和”的标签,这种心理特质通过表情管理、仪态举止等外显行为强化了外貌优势。例如,AB型个体倾向于注重仪容细节(如发型、服饰搭配),这种自我修饰行为在心理学中被称为“印象管理”,能显著提升他人对其外貌的正面评价。网页76中提到AB型性格的多样性,如“投入工作的热情派”或“个人主义者”,均反映出其内在自信对气质的塑造作用。

从社会心理学视角看,AB型人群的“高颜值”标签可能形成自我实现的预言效应。网页8指出,AB型女性更热衷于化妆与时尚,这不仅是对审美的追求,更被视为一种社交礼仪的自觉。这种文化期待与个体行为的互动,使得AB型人通过持续的形象管理强化了外貌优势。网页77提及A型血人群的“完美主义倾向”,若与B型基因的开放性结合,可能形成AB型特有的内外兼修特质。

健康与生活习惯的间接作用

外貌的维持离不开生理健康的基础支撑。网页13提出,AB型人群普遍注重健康管理,如均衡饮食和规律作息,这类习惯能有效改善皮肤状态和体态。例如,O型血常见的圆润脸型(网页64)与B型血易发胖的体质(网页43)形成对比,而AB型人通过健康干预更易保持清瘦匀称的身材。网页56中关于血型与疾病易感性的研究虽未直接关联外貌,但暗示不同血型的免疫特性可能影响机体代谢效率,从而间接作用于皮肤老化速度等可见指标。

值得注意的是,生活习惯与基因表达存在交互作用。网页70指出,ABO抗原不仅存在于红细胞,也分布于上皮细胞,这意味着血型可能通过黏膜健康影响皮肤光泽度。例如,A型基因相关的N-乙酰半乳糖胺合成能力(网页70),可能增强角质层保水功能;而B型基因的半乳糖代谢路径(网页70)或与胶原蛋白生成相关。这种分子层面的机制,为AB型人群的皮肤优势提供了潜在解释。

科学争议与研究局限

尽管民间传闻盛行,科学界对血型与外貌的关联性仍持审慎态度。网页45和46明确指出,现有研究缺乏大样本统计数据支持,且多数结论存在方法论缺陷。例如,网页69的研究仅针对特定民族,难以推广至全人群;网页8和13的颜值排行更多基于主观观察,未建立量化评价体系。更关键的是,网页70强调ABO血型系统仅是35种人类血型之一,其他系统(如Rh、MNSSU)的影响尚未被纳入研究范畴。

未来研究需在多维度突破现有局限。首先可采用三维面部扫描技术,结合全基因组关联分析(GWAS),建立血型与面部特征的数据模型;其次需控制环境变量(如地域、饮食结构),如网页64中O型血圆脸特征可能受气候适应性影响;最后应探索血型抗原与激素水平的关联,例如AB型人群的雌激素/睾酮比例是否影响第二性征发育。这些研究方向将有助于厘清基因、环境与外貌的复杂作用网络。

AB血型与外貌的关联性,本质上是一个融合遗传学、社会学与心理学的复合命题。尽管基因优势(如IAIB的共显性表达)和健康管理为其外貌特征提供了部分解释,但文化建构的“颜值标签”同样不可忽视。当前研究的核心矛盾在于:科学证据的有限性与社会认知的广泛性之间的鸿沟。未来需通过跨学科合作,建立更严谨的研究范式,同时警惕血型决定论的认知偏差。毕竟,真正的美丽源于个体特质的独特性,而非基因标签的简单归类。正如网页44所述,后天的自我修养与生活态度,才是塑造魅力的永恒源泉。