人类血型系统由ABO血型与Rh血型两大核心体系构成。在ABO系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中则含有抗B抗体;而在Rh系统中,若红细胞存在D抗原则称为Rh阳性。“A型阳性血型”本质上是指同时满足ABO系统的A型(A抗原阳性)和Rh系统的Rh阳性(D抗原阳性)双重条件的血型类型。

这一分类的科学依据可追溯至20世纪初的研究突破。1900年,奥地利学者卡尔·兰德施泰纳通过血清凝集实验首次发现ABO血型系统,奠定了现代输血医学的基础;而Rh系统则于1940年由研究者发现,其命名源于实验所用的恒河猴(Rhesus macaque)红细胞。两大系统的结合,使人类对血型的理解从简单的四分类演变为更精细的八种组合模式。

二、A型血的亚型多样性及其临床意义

A型血并非单一类型,其内部存在复杂的亚型分化。根据抗原表达强度的不同,A型可细分为A1、A2、A3等20余种亚型,其中A1和A2占总A型人群的99.9%以上。这些亚型的差异源于ABO基因的微小变异:A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原。这种区别在血清学检测中表现为,B型血清中的抗-A1抗体仅与A1型红细胞发生凝集。

亚型差异对临床实践产生直接影响。例如,约1-2%的A2型个体血清中含有抗-A1抗体,若误输A1型血液可能引发溶血反应。更罕见的Ax型红细胞因抗原表达极弱,常规检测中易被误判为O型,需通过吸收放散实验才能准确识别。2018年《检验医学》研究指出,白血病、恶性肿瘤等疾病会导致A抗原暂时性减弱,进一步增加血型误判风险。

三、临床输血的精准匹配原则

A型阳性个体的输血相容性遵循ABO同型优先原则。其红细胞可与A型或O型血浆相容,而血浆成分需避免含有抗A抗体的B型或AB型血液。具体而言,A型阳性患者可接受A型阳性、A型阴性、O型阳性和O型阴性的红细胞,但血浆输注仅限A型或AB型。

现代输血医学强调正反定型联合检测的重要性。正定型使用抗A/B试剂确认红细胞抗原,反定型则通过标准A/B型红细胞检测血清抗体。这种双重验证机制能有效规避亚型误判风险,例如Ax型在仅用抗A血清时可能呈阴性,但O型血清中的强效抗AB抗体可揭示其真实血型。2010版《ABO血型鉴定标准操作程序》明确规定,实验室需同时使用单克隆抗体和O型血清进行交叉验证。

四、遗传规律与生物变异的复杂性

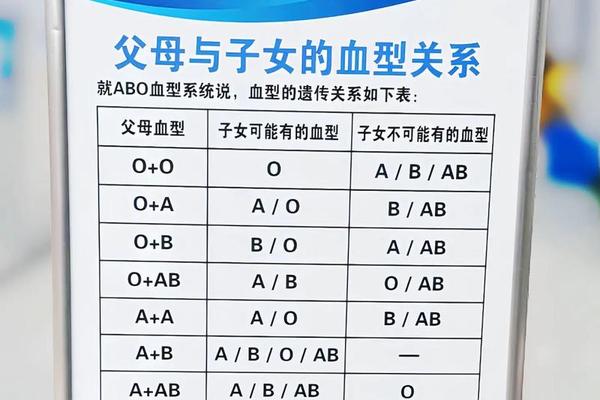

A型阳性血型的遗传遵循孟德尔定律。父母若分别为AO和BO基因型,子女有25%概率获得AA型(表现为A型),25%为AO型(仍为A型),25%为BO型(B型),25%为OO型(O型)。这种遗传特性使其在亲子鉴定中具有参考价值,但需结合DNA检测才能得出准确结论。

特殊病理状态可能引发血型表型改变。例如造血干细胞移植后,受体血型会逐渐转变为供体型;急性白血病患者的A抗原可能暂时消失,表现为O型特征。这些现象提示,临床血型检测需结合病史动态观察。2023年《中华输血杂志》案例显示,某淋巴瘤患者因肠道菌群紊乱出现类B抗原,导致A型被误判为AB型,经pH6.0酸性环境验证后修正诊断。

A型阳性血型作为人类最常见的血型之一,其背后蕴含着复杂的生物学机制与临床价值。从抗原-抗体相互作用的分子基础,到输血医学中的精准配型,再到遗传变异引发的诊断挑战,这一领域持续推动着血液学研究的发展。现有证据表明,加强亚型检测技术研发、建立动态血型监测体系、完善稀有血型数据库,将成为未来提升输血安全的关键方向。建议医疗机构在常规检测中纳入分子分型技术,同时加强公众对血型科学认知的教育,共同构建更安全的血液医疗生态。