人类对血型奥秘的探索从未停歇,从医学遗传到文化隐喻,血液中流淌的不仅是生命密码,更是社会认知的镜像。当A型与AB型血型的父母孕育新生命时,遗传学规律将决定孩子血型的可能范围;而AB型血被称为"贵族血"的背后,则交织着生物学特性、历史传说与群体心理的复杂叙事。本文将从遗传机制、科学特性、文化象征三个维度,解析这一双重命题。

遗传法则下的血型组合

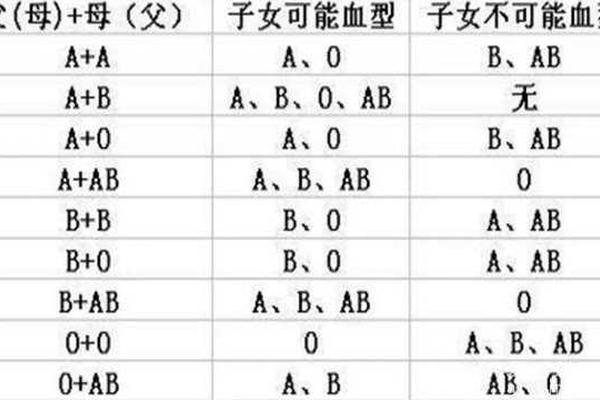

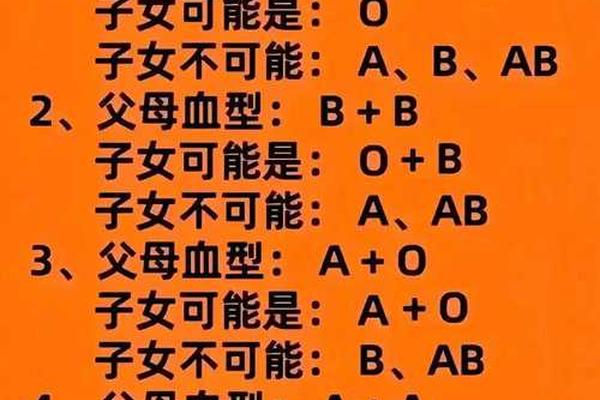

根据孟德尔遗传定律,A型血基因型可能为AA或AO,AB型血则固定为AB。在遗传过程中,父母各自提供一个等位基因:A型血可提供A或O基因,AB型血则提供A或B基因。这形成了四种组合可能——AA(A型)、AB(AB型)、AO(A型)、BO(B型)。A型与AB型父母的孩子可能为A型、B型或AB型,但绝不可能出现O型。

具体机制中,当A型血为AA纯合子时,子代只能继承A基因,与AB型父母的A或B基因组合,结果必定为AA(A型)或AB(AB型)。若A型血为AO杂合子,则子代可能继承O基因,但O为隐性基因,与显性基因组合时不会表现,因此AO与AB组合将产生AO(A型)或BO(B型)。这种遗传规律在亲子鉴定和遗传病研究中具有重要应用价值,体现了基因决定论在生物学中的基础地位。

AB型血的生物学特权

AB型血仅占全球人口的7%-9%,这种稀缺性源于其特殊的遗传条件:必须同时继承A、B两个显性基因。在ABO血型系统中,红细胞表面同时携带A、B抗原,而血浆中不含抗A、抗B抗体,使其成为"万能受血者"。医学研究表明,AB型血可接受所有血型的红细胞输注(除O型血浆外),在紧急抢救中具有显著优势。

免疫学研究还发现,AB型人群的免疫球蛋白水平普遍较高,对部分病毒性疾病表现出更强的抵抗力。2021年《BBC》报道的全球新冠研究显示,AB型血患者重症转化率低于其他血型,这可能与其免疫系统特性相关。但学界强调,这些结论仍需更大样本验证,且健康状态受多因素影响,不宜过度解读血型优势。

文化建构中的贵族隐喻

贵族血"的称谓源自多重文化编码。历史层面,AB型血在20世纪初才被科学确认,其晚现性赋予神秘色彩。日本社会曾将血型与性格、社会地位关联,企业招聘偏好AB型"创新人才",婚恋市场视其为"智慧象征",这些社会认知助推了贵族意象的传播。

民俗学研究发现,某些地区将AB型血与古代贵族谱系关联,认为其承载优质基因。这种认知实则混淆了遗传学与社会学概念——血型分布受种群迁徙影响,与阶级并无必然联系。例如中国AB型血比例仅7%,而在日本达10%,地域差异反映的是基因漂变而非社会分层。

A型与AB型血型的遗传组合,印证了孟德尔定律在当代医学中的普适性;AB型血的"贵族"标签,则揭示了科学认知与文化想象的互动关系。建议未来研究从三方面深化:其一,扩大血型与疾病关联的多中心研究;其二,开展跨文化血型认知比较研究;其三,加强遗传学知识的公众科普,消除"血型决定论"的认知偏差。血液中的遗传密码终将被完全破译,但如何理解这些密码承载的社会意义,仍是人类永恒的课题。