AB型血在常规检测中被误判为A型血的情况较为罕见,但可能由多种因素导致。结合多篇文献及案例分析,以下是可能的原因及机制解析:

一、抗原弱表达或变异

1. AB亚型的存在

AB型血存在多种亚型(如A2B、A3B等),其中某些亚型的B抗原表达极弱,常规血清学检测可能无法有效识别。例如,A2B亚型中的B抗原可能因基因突变导致糖基转移酶活性降低,使B抗原表达微弱,易被误判为A型。

2. 疾病或肿瘤的影响

某些疾病(如白血病、卵巢癌、淋巴瘤)可能导致红细胞表面抗原减弱或结构改变。例如,肿瘤患者体内可能存在“类B抗原”现象(细菌或肿瘤产生的酶修饰A抗原,使其类似B抗原),但反向实验中若B抗原实际未正常表达,可能造成正定型误判。

3. 新生儿或老年人

新生儿或老年人的抗原/抗体水平较低,可能导致正定型显示为A型(若B抗原弱),而反定型中因抗体缺失(如婴儿未产生自身抗体)进一步混淆结果。

二、检测方法局限性

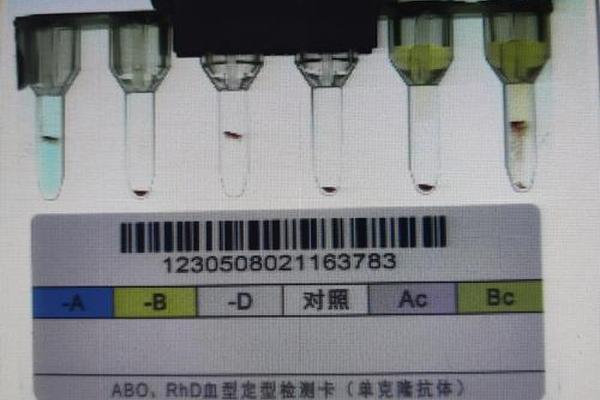

1. 血清学检测的灵敏度不足

常规方法(如玻片法、试管法)依赖肉眼观察凝集反应,弱凝集可能被误判为阴性。例如,B抗原极弱时,抗B试剂反应微弱,可能被误认为A型。

2. 试剂或操作误差

三、特殊干扰因素

1. 嵌合体现象

异卵双生子可能携带混合细胞群(如98% A型细胞 + 2% B型细胞),若B型细胞比例极低,常规检测可能仅显示A型。

2. 自身抗体或药物干扰

四、解决方案与验证方法

1. 补充实验

2. 多方法联合检测

结合试管法、微柱凝胶法、固相法等多技术平台,提高检测准确性。例如,固相法可能对弱B抗原更敏感。

3. 临床病史分析

结合患者病史(如肿瘤、感染、输血史)调整检测策略,避免误判。

五、案例参考

AB型血被误判为A型多由抗原弱表达、检测方法局限或特殊干扰因素导致。临床中需结合多技术验证,并关注患者病史,以减少误诊风险。若遇正反定型不符,应优先采用基因测序等分子生物学方法确认。