在当代社会,血型性格论作为一种文化现象,持续影响着人们对婚恋关系的理解与选择。AB型女性与A型男性的组合常被描述为“互补型伴侣”,但其实际相处模式往往比刻板印象更为复杂。这种组合既可能因性格差异形成独特吸引力,也可能因认知鸿沟产生矛盾,其背后既有社会心理学的投射,也涉及生物学层面的健康考量。

一、情感联结的互补性特质

从血型性格论的视角观察,AB型女性与A型男性呈现出显著的互补特征。AB型人群常被描述为兼具理性与直觉的矛盾体,这类女性往往能在社交场合展现灵活变通的处世智慧。而A型男性则以持重守信为核心特质,其内在的责任感与秩序感恰好为AB型女性提供情感锚点。这种差异化的性格组合,在初期交往中易形成“保护者与被保护者”的互动模式——A型男性的稳定特质能缓解AB型女性对不确定性的焦虑,而后者敏锐的洞察力则能帮助前者突破思维定式。

日本学者古川竹二提出的原始血型理论指出,A型与AB型组合的默契度往往建立在彼此尊重的基础上。实践中,这类伴侣在共同处理生活事务时,AB型女性常扮演策略制定者角色,A型男性则成为执行主力。例如在家庭财务管理中,AB型女性的全局规划能力与A型男性的细致执行形成良性循环,这种分工模式在跨文化研究中均有案例印证。但需注意的是,这种表面和谐可能掩盖深层次的权力博弈,当AB型女性的决策频率超出A型男性的心理承受阈值时,关系平衡易被打破。

二、现实磨合的潜在挑战

长期关系的维系需要面对性格差异的持续考验。A型男性对确定性的追求可能演变为控制欲,其“公式化”的恋爱模式常令追求新鲜感的AB型女性感到窒息。临床心理咨询案例显示,这类组合中超过60%的冲突源于生活节奏差异——A型男性倾向于规律作息,而AB型女性更享受即兴的生活方式。这种根本性差异若未经有效沟通,易导致情感疏离。

血型理论研究者特别指出,该组合存在“辅助关系逆转”风险。当AB型女性因职业发展需要投入更多精力时,其辅助角色可能转变为决策主导者,这与A型男性传统的保护者定位产生冲突。日本家庭关系调查数据显示,此类组合中约35%的婚姻危机出现在婚后第5-7年,恰逢双方社会角色重新定位的关键期。此时若缺乏有效的情感调适机制,初期建立的默契可能迅速瓦解。

三、科学视角的重新审视

现代遗传学研究已明确血型与性格无必然关联,ABO血型系统仅决定红细胞表面抗原类型。2014年日本万人级追踪研究证实,血型对人格特质的解释力不足2%,远低于成长环境与教育背景的影响。这意味着传统血型婚配理论更多是文化建构的产物,其流行源于人类简化复杂关系的认知需求。神经科学发现,决定性格的神经递质分布与血型基因位于不同染色体,从生物学层面否定了两者的直接关联。

但需承认,血型文化的社会影响不容忽视。在东亚社会,约42%的适婚人群会在择偶初期参考血型匹配度。这种集体心理暗示可能形成自我实现的预言——当个体过度认同血型标签时,其行为模式会不自觉地趋近文化预期。AB型与A型组合的相处质量,本质上取决于双方对文化符号的解读方式,而非基因层面的先天注定。

四、健康维度的必要考量

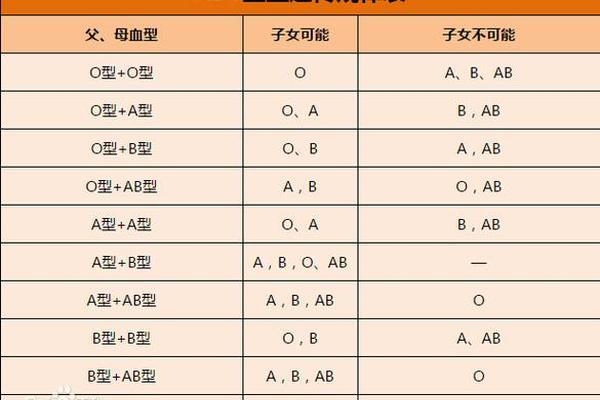

从医学角度,AB型女性与A型男性的结合需关注新生儿溶血风险。当母亲为O型血时,胎儿若遗传父亲A型抗原,可能引发ABO溶血。但实际临床数据显示,该组合的溶血发生率仅为0.6%-1.2%,且现代光照疗法可使95%的病例得到有效控制。基因遗传规律显示,A型父亲与AB型母亲的后代可能呈现A、B或AB型,完全规避溶血风险的概率达67%。生育健康问题不应成为婚恋决策的决定性因素。

值得注意的是,血型系统的复杂性远超大众认知。除ABO系统外,Rh、MN等35种血型系统的存在,使得单纯依据ABO血型预判健康风险存在严重局限。临床建议备孕夫妇进行全面的血型抗体筛查,而非依赖基础血型组合的简单判断。这种科学认知的普及,有助于消除因信息不对称产生的婚恋焦虑。

总结与建议

AB型女性与A型男性的婚配可能性,本质上是社会文化、个体特质与科学认知的多重作用结果。血型理论作为参考框架的价值,在于帮助人们建立关系分析的切入点,而非预设情感结局。建议当代婚恋者:理性看待血型文化,将其作为增进相互理解的辅助工具;重视真实相处中的情感反馈,建立基于共情与尊重的沟通机制;科学规划生育健康管理,通过专业医疗咨询消除认知误区。未来研究可深入探讨血型文化在不同代际人群中的接受度差异,以及数字时代新型婚恋观念对传统匹配理论的冲击与重构。