关于"A型血人群皮肤较白"的民间说法,其生物学依据尚不明确。从遗传学角度看,血型系统由红细胞表面抗原决定,而肤色主要由黑色素细胞活性及分布决定,二者属于完全独立的遗传系统。ABO血型抗原的形成依赖于糖基转移酶的活性,而黑色素代谢则受酪氨酸酶调控,这两套机制在分子层面上并无直接关联。部分学者推测地域性血型分布可能与日照强度相关,例如A型血在亚洲高纬度地区占比更高,而紫外线强度差异可能间接影响人群肤色,但该假说尚未得到流行病学研究证实。

值得注意的是,某些病理状态可能造成肤色变化的错觉。例如胆红素代谢异常引起的黄疸,会导致皮肤均匀泛黄,此时血型检测可作为鉴别诊断的辅助依据。A型血患者若出现巩膜黄染、浓茶色尿等症状,需警惕肝胆疾病风险。这表明肤色观察在医学诊断中需与客观检测相结合,而非作为血型判断依据。

二、ABO血型系统的科学判定

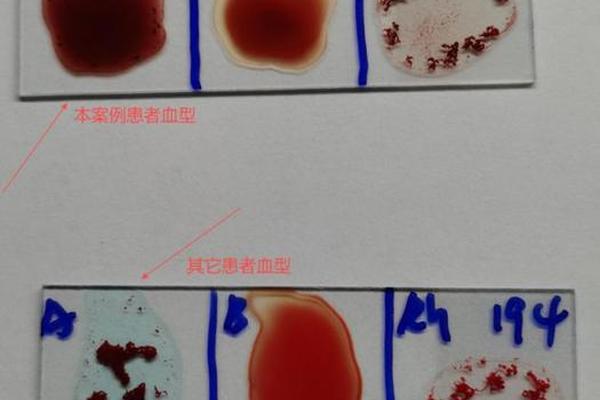

准确判断A型血需依赖标准化检测技术。传统血清学检测通过双相反应原理进行:正向试验观察红细胞与抗A试剂的凝集反应,反向试验检测血清中是否存在抗B抗体。A型血的特征性表现为红细胞表面具有A抗原,血清中含抗B凝集素。现代分子生物学技术则可直接检测ABO基因位点,通过PCR扩增分析第6、7外显子的单核苷酸多态性,精准识别A等位基因的G261Del、C467T等特征性突变。

实验室数据显示,我国A型血人群占比约28%,但存在显著地域差异。基因溯源研究表明,南方汉族A型血基因频率(0.24)高于北方(0.18),这可能与古代民族迁徙融合相关,而非肤色的自然选择结果。临床实践中发现,约0.3%的A型血样本呈现亚型特征(如A2型),这类变异需通过增强型抗A1试剂或基因测序进行鉴别,凸显了专业检测的必要性。

三、社会认知与科学事实的辩证

民间将A型血与肤色特征相关联的现象,反映了公众对血型文化的特殊情结。日本学者山本敏夫的研究显示,超过60%的东亚受访者认为血型影响外貌特征,这种认知可能源于文化传播中的归因偏差。实际上,A型血群体中既有肤色白皙者,也不乏深肤色个体,其差异性主要由MC1R基因调控,与ABO系统无关。

心理学研究揭示了该现象的传播机制:当个别A型血名人的白皙肤色被媒体放大后,易形成"代表性启发"认知偏差。这种社会心理建构虽无科学依据,却推动了血型性格学说的流行。值得注意的是,某些化妆品企业利用此类认知进行营销,声称"专为A型血研发的美白配方",这类宣传缺乏临床试验数据支持。

四、基因检测技术的革新应用

随着二代测序技术的普及,血型检测进入精准医学时代。全外显子组测序可同步分析ABO基因、H抗原基因(FUT1)及肤色相关基因(如OCA2、SLC24A5),为揭示表型关联提供多维数据。2023年《血液学进展》刊文指出,通过机器学习算法整合基因型-表型数据,可建立血型特征预测模型,但其对肤色预测的准确率不足52%,显著低于传统肤色基因检测的89%。

在法医学领域,血型判定技术已发展出微流控芯片检测法,仅需0.1μL血液即可在5分钟内完成ABO-Rh血型鉴定。该技术配合肤色光谱分析仪使用,可同步获取个体生物学特征,但其应用仍局限于刑侦鉴定,尚未推广至常规健康检测。

现有研究充分证明,A型血与肤色特征不存在生物学关联,血型判定必须依赖血清学或分子检测。民间认知的形成既是文化传播的产物,也反映了公众对个性化健康信息的需求错位。建议从三方面推进相关研究:第一,开展大规模人群队列研究,量化分析血型与表型特征的真实关联;第二,加强遗传学科普,建立以证据为基础的公众认知体系;第三,规范商业宣传,杜绝利用伪科学概念进行产品营销。未来随着单细胞测序技术的发展,或可揭示血型系统与其他生理特征的潜在调控网络,为这一传统领域注入新的研究维度。