血型作为人类遗传的重要标记之一,其传递规律既承载着生命的密码,也常成为家庭关系的焦点。ABO血型系统中,若父母均为A型血,孩子可能的血型组合看似简单,实则隐藏着复杂的遗传机制。而亲子鉴定中常用的血型对照表,虽为大众提供了一种直观的筛查工具,但其局限性也引发了对科学认知与社会的深层思考。

一、ABO血型系统的遗传机制

ABO血型由位于第9号染色体上的基因控制,包含A、B、O三种等位基因。其中,A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血的基因型可能是AA(纯合)或AO(杂合),这意味着父母若均为A型,其遗传给子代的基因组合存在多种可能性。例如,若父母基因型均为AO,子代有25%的概率继承两个O基因,表现为O型血。

血型抗原的形成依赖于酶的作用。A型血的抗原由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化,而O型血因缺乏该酶的活性,仅保留H抗原。这种生物化学的差异解释了为何表型相同的A型血个体,基因型可能不同。遗传学中的显隐性规律在此体现得尤为明显:只有当两个隐性O基因结合时,O型血才会显现。

二、父母A型血与子代血型的关联性

从遗传概率来看,父母均为A型血时,孩子可能为A型或O型。具体而言,若父母基因型为AA×AA,孩子必为A型;若为AA×AO或AO×AO,则孩子可能为A型(概率75%)或O型(概率25%)。现实中,多数A型血个体的基因型为AO,因此O型血孩子的出生概率并非极低。

血型遗传也存在例外情况。例如,若父母一方为罕见的A亚型(如A3型),可能导致子代血型与常规规律不符。极少数情况下,基因突变或嵌合体现象也可能打破传统遗传模式。这些特例提示,血型对照表仅能作为初步参考,而非绝对判定工具。

三、血型对照表的应用与局限性

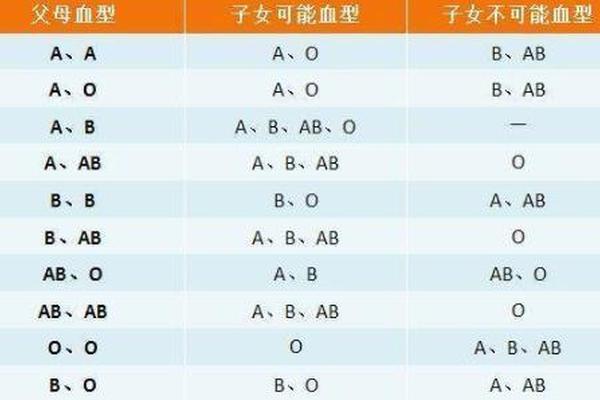

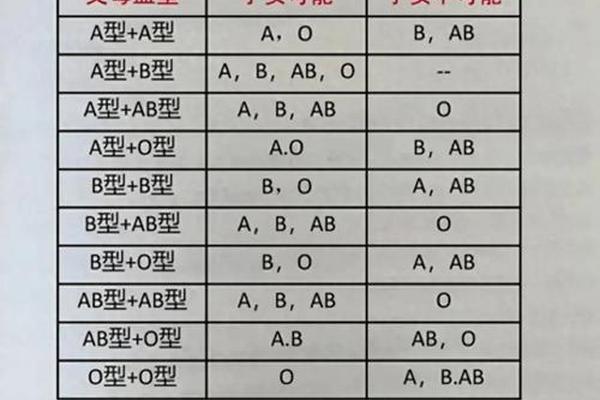

亲子鉴定血型对照表基于孟德尔遗传规律,列出了父母血型组合与子代可能血型的对应关系。例如,父母均为A型时,子代不可能是B型或AB型。这种表格因其简明直观,常被用于家庭血型匹配的初步筛查。

血型对照表的局限性不容忽视。ABO系统仅是30余种血型系统之一,其他系统(如Rh、MNSSU)的抗原差异未被纳入考量。表格未考虑基因突变、嵌合体或稀有亚型(如孟买型)的影响。例如,若母亲为AB亚型血,即使父亲为A型,子代仍可能表现为O型。血型不符不能直接等同于非亲生关系,需结合DNA检测综合判断。

四、血型鉴定的科学意义与社会影响

从医学角度看,血型遗传规律为输血安全、器官移植配型提供了理论基础。例如,O型血作为“万能供血者”的特性,源于其红细胞表面缺乏A、B抗原。从法医学角度,血型虽不能作为亲子关系的唯一证据,但其排除功能可缩小检测范围,提升DNA鉴定的效率。

公众对血型遗传的误解常引发家庭矛盾。例如,曾有案例显示,A型父亲与B型母亲生出O型孩子,导致父亲质疑亲子关系,最终DNA检测证实为基因组合的特殊性。这类事件凸显了科普教育的重要性:需向大众传达“血型不符≠非亲生”的科学观念,避免因认知偏差破坏家庭信任。

总结与展望

父母均为A型血时,子代血型遵循显隐性遗传规律,但基因型的多样性使得O型血的出现具有合理性。亲子鉴定血型对照表作为传统工具,虽具实用价值,却需与DNA检测结合以提升准确性。未来研究可进一步探索稀有血型亚类的遗传机制,并开发更全面的多系统血型数据库。对于公众而言,理解血型遗传的复杂性,既能避免不必要的误解,也能促进科学认知与社会的和谐发展。