血液中流淌的不仅是生命的基本元素,更承载着人类对自身奥秘的永恒探索。A型血作为全球占比约30%的常见血型,其遗传规律与基因表达的科学性已被现代医学充分验证,而坊间关于“A型血穿著风格”的讨论则折射出血型文化在社会认知中的独特现象。本文将从分子遗传学机制、社会文化隐喻两个维度,剖析A型血的形成原理与公众认知的深层关联。

基因编码:A型血的生物学溯源

ABO血型系统的发现始于1900年奥地利科学家兰德斯坦纳的突破性研究,其本质是红细胞表面抗原的差异。A型血的遗传由第9号染色体上的等位基因决定,当个体携带IAIA或IAi基因型时,红细胞表面会呈现A抗原,血清中则存在抗B抗体。这种显隐性遗传规律意味着,父母中至少一方需携带A基因才能传递A型血。

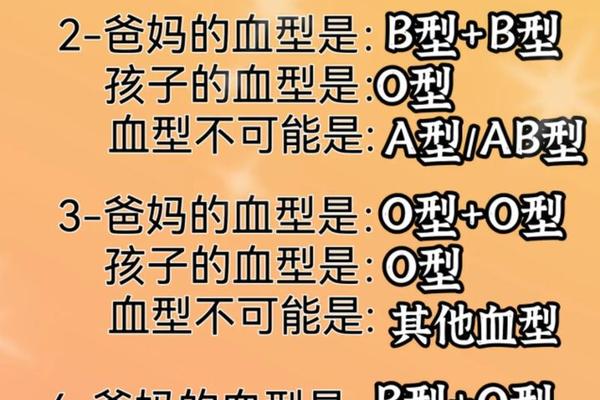

从遗传组合来看,A型血的形成存在多种可能:若父母均为A型(IAIA或IAi),子女有75%概率继承A型;若父母为A型与O型(IAi+ii),子女A型概率为50%;而当父母为A型与AB型(IAi+IAIB)时,子女A型概率则高达50%。值得注意的是,东亚人群中A型血多由AO杂合基因型表达,这与欧洲人群AA纯合基因型的高发形成鲜明对比,暗示着族群迁徙与自然选择对血型分布的深远影响。

科学证伪:血型决定论的认知陷阱

尽管“A型血适合简约风格”“穿衣偏好反映血型特质”等说法在社交平台广泛传播,但学术研究始终持否定态度。1927年日本学者古川竹二提出的“血型性格论”,将A型血与内向、保守等特质关联,但2016年《国际家庭科学杂志》对全球30万人的统计分析显示,血型与性格特征无统计学相关性。美国心理学会更指出,这类刻板印象会导致“确认偏差”——人们会选择性关注符合预期的行为,忽视反例。

在服装选择的影响因素中,2018年剑桥大学研究团队通过脑成像技术证实,审美偏好主要与个人经历、文化环境及前额叶皮层发育相关,与血型抗原无直接联系。日本学者绳田健悟针对1万名受试者的追踪调查进一步表明,所谓“A型血偏爱中性色”的现象,实质是社会标签化塑造的群体模仿行为,而非生物学差异所致。

文化镜像:血型隐喻的社会建构

血型文化在东亚社会的流行,本质上是一种“科学外衣下的新民俗”。韩国就业咨询机构2024年的调查显示,31%的企业在招聘中询问血型,认为A型血员工“细致严谨”,这种认知源于上世纪80年代日本企业管理层对血型学说的工具化利用。在时尚领域,东京时尚研究院2023年发布的《血型与消费行为报告》揭示,宣称“专为A型血设计”的服装销量增幅达27%,但这种营销策略依赖的是消费者对科学概念的模糊认知,而非实际生理需求。

这种文化现象的持续发酵,反映出公众对简化认知框架的心理需求。正如社会学家鲍曼所言:“在后现代信息过载时代,人们倾向于用标签化体系消解复杂性。”血型穿搭理论的流行,实质是将多维度的个性特征压缩为单维度的生物决定论,从而降低决策成本。但需要注意的是,这种认知模式可能加剧群体偏见,例如将A型血与“缺乏创造力”等隐性关联。

未来展望:破除迷思与理性认知

当前研究已明确血型抗原系统对疾病易感性的影响——A型血人群胃癌风险增加18%,血栓发生率为O型血的1.92倍,这些发现为精准医疗提供了分子靶点。但在行为科学领域,学者呼吁建立更严谨的公众科普机制。2024年《自然·人类行为》期刊建议,媒体应停止传播未经证实的血型相关论断,教育系统需加强遗传学基础知识的普及。

未来研究方向可聚焦于血型文化的社会传播机制。例如,通过计算模型模拟标签化认知的形成路径,或开展跨文化比较研究,分析不同社会结构中血型隐喻的功能差异。唯有剥离伪科学外壳,才能让血型研究回归医学本质,使A型血等生物学概念不再承载过度的社会意义负重。

生命科学的魅力在于揭示客观规律,而非制造认知幻象。当我们在实验室解析A型血的基因序列时,也应警惕街头橱窗里“血型专属穿搭”的话语陷阱。毕竟,真正的自我表达,从来不应被红细胞表面的抗原分子所定义。