血型遗传与亲子鉴定:从AA与A血型的对照表看科学依据与现实应用

人类对血缘关系的探索自古有之,从古代的“滴血认亲”到现代的DNA技术,科学手段的进步不断刷新着亲子鉴定的准确性。在众多方法中,ABO血型系统因其简单直观的特性,成为早期亲子鉴定的重要参考依据。以父母血型为AA和A的组合为例,其子女的血型遗传规律既体现了生物学的基本原理,也揭示了血型鉴定在排除非亲生关系中的独特价值。这一方法也存在局限性,需结合更精准的DNA技术才能得出可靠结论。本文将从遗传学原理、实际应用场景、科学局限性及未来研究方向等方面展开论述,全面解析血型对照表的科学内涵与现实意义。

一、遗传学基础与血型传递规律

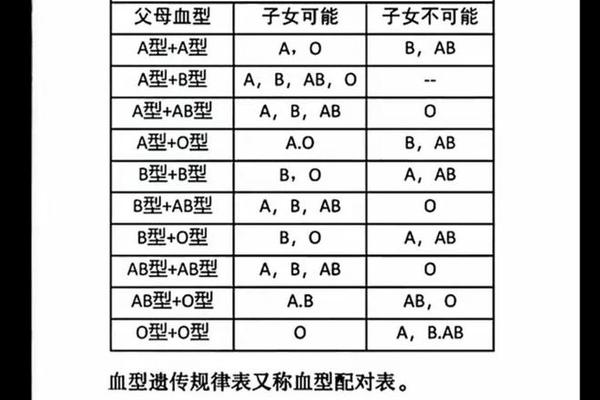

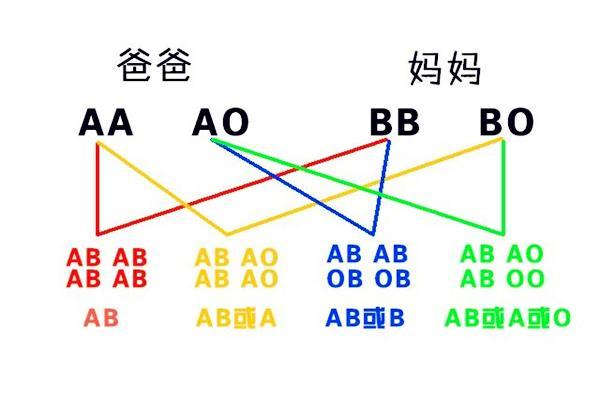

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。其中,A和B为显性基因,O为隐性基因。父母各传递一个等位基因给子代,形成子代的基因型。以父母一方为AA型(纯合子)、另一方为A型(基因型可能为AA或AO)为例,其子女的基因型组合如下:

根据血型亲子鉴定对照表,AA与A型父母所生子女的血型只能是A型或O型(若父母一方为AO),而绝不可能出现B型或AB型。这种规律为排除非亲生关系提供了初步依据。例如,若AA与A型父母生育了B型子女,则可直接否定生物学亲子关系。

值得注意的是,血型遗传存在极少数例外情况。例如,基因突变或罕见的孟买血型(红细胞缺乏H抗原)可能导致血型与遗传规律不符。这类案例需通过DNA检测进一步验证,凸显了血型鉴定的辅助性特征。

二、血型对照表的实际应用与局限性

在亲子鉴定实践中,血型对照表主要用于“排除”而非“确认”关系。以AA与A型组合为例,若子女血型为O型,需结合父母的具体基因型分析:若父母均为AA型(纯合子),则子代不可能是O型;若父母一方为AO型(杂合子),则子代可能出现O型。这种排除机制在司法鉴定和家庭纠纷中具有实用价值,例如在继承权争议或抚养权案件中,血型矛盾可作为启动DNA检测的触发条件。

血型系统的局限性不容忽视。ABO血型仅有四种表型(A、B、AB、O),人群中重复概率较高(如O型占30%-40%),无法实现精准识别。血型鉴定仅能覆盖部分遗传信息,例如Rh血型系统、MN血型系统等其他遗传标记未被纳入常规检测。血型矛盾虽能提示非亲生可能性,但血型匹配并不能证明亲子关系。

三、从血型到DNA:技术演进与科学验证

随着DNA技术的发展,血型鉴定逐渐退居为辅助手段。DNA亲子鉴定通过分析STR(短串联重复序列)位点,准确率高达99.99%,且不受血型系统限制。例如,即使父母与子女血型符合遗传规律,DNA检测仍可能发现其他矛盾位点,从而否定亲子关系。

血型与DNA技术的结合可提升鉴定效率。例如,在疑似案例中,若血型矛盾已排除亲子关系,则无需进一步DNA检测;若血型符合,则需通过DNA验证以确认结果。这种分步策略在资源有限的情况下尤为重要,既能降低成本,又能减少误判风险。

四、未来研究方向与考量

未来研究可探索多血型系统联合鉴定的可行性。例如,同时分析ABO、Rh、MN等系统的遗传规律,可提高排除非亲生关系的准确性。基因编辑技术的进步可能揭示更多与血型相关的遗传标记,为亲子鉴定提供新工具。

问题亦需重视。血型信息的误用可能导致家庭关系破裂或隐私泄露。例如,仅凭血型矛盾而未经DNA验证便质疑亲子关系,可能对当事人造成心理伤害。科学普及与规范需同步推进,确保技术应用符合社会价值。

总结与建议

血型亲子鉴定对照表作为遗传学的直观工具,在排除非亲生关系中具有不可替代的作用,但其局限性要求必须结合DNA技术进行验证。未来研究应致力于整合多血型系统数据,并探索新技术在亲子鉴定中的应用。对于公众而言,需理性看待血型鉴定的意义,避免过度依赖单一指标,同时在疑似案例中寻求专业机构的科学检测。唯有如此,才能实现血缘关系判定的科学性与人文关怀的平衡。