血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅承载着生命密码的传递规律,还与健康、疾病乃至性格等复杂特质存在千丝万缕的联系。当父母一方为A型血,另一方为AB型血时,子女的血型可能性成为遗传学的经典案例;而关于A型与B型血孰优孰劣的讨论,则需结合现代医学研究的多元视角进行客观分析。本文将从遗传机制、健康关联及社会认知三个维度展开探讨,揭示血型背后的科学真相。

血型遗传的确定性规律

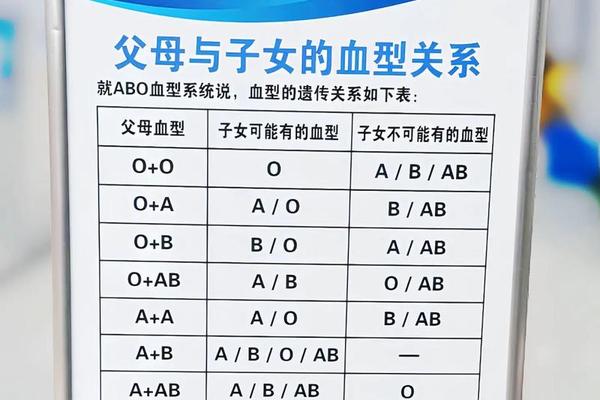

根据ABO血型系统的遗传法则,A型血个体的基因型可能为AA或AO,而AB型血个体基因型固定为AB。当两者结合时,子女将从父母各继承一个等位基因:A型血父母可传递A或O基因,AB型父母则只能传递A或B基因。子女可能的基因组合包括AA(表现为A型)、AB(表现为AB型)、AO(表现为A型)和BO(表现为B型),对应血型结果为A型(50%概率)、B型(25%)或AB型(25%),而O型血因缺乏隐性O基因的纯合机会被完全排除。

这种遗传确定性在法医学亲子鉴定中具有排除价值,但无法作为肯定依据。例如2008年日本曾出现罕见案例,父母为A型和AB型却诞下O型婴儿,最终通过基因检测发现是A型父亲携带罕见的Cis-AB基因型导致。这印证了国际输血协会的警示:血型遗传表仅反映常规规律,特殊基因变异或疾病状态可能打破既定模式。

健康优势的辩证分析

在心血管疾病领域,O型血因血液黏稠度较低,血栓风险较其他血型降低15%-20%,而A型血人群因携带较高水平的低密度脂蛋白胆固醇,冠心病发病率相对增加。然而这种优势并非绝对,2017年上海交通大学的研究显示,A型血在胃癌和癌中的易感性显著高于B型,可能与A型胃黏膜对幽门螺杆菌的免疫应答特征相关。

消化系统健康则呈现另一番图景。B型血因肠道菌群多样性更优,消化酶活性较强,在食物耐受性和营养吸收效率上更具优势。但O型血人群胃酸分泌旺盛的特性,既提高了蛋白质消化能力,也增加了胃溃疡发病风险。这种矛盾的生理特征提示,任何血型的健康优势都具有条件性和相对性。

社会认知的祛魅与重构

血型性格说作为流行文化现象,其科学根基备受质疑。日本学者绳田健悟团队通过对万余人样本的统计分析,证实血型与性格特质无统计学相关性。神经科学研究显示,O型血大脑灰质体积较大的现象,可能源于进化过程中的自然选择压力,而非直接决定认知能力。这些发现颠覆了"B型血外向""A型血严谨"等传统认知,强调环境与个体经验对性格塑造的主导作用。

在医疗实践中,血型的临床价值更应被理性看待。虽然AB型血曾被称为"万能受血者",但现代输血医学强调同型输注原则,仅允许在紧急情况下进行有限异型输血。对于"熊猫血"(Rh阴性)等特殊血型,建立动态献血者数据库比讨论血型优劣更具现实意义。

血型系统作为生命进化的产物,既遵循严谨的遗传规律,又与健康风险存在微妙关联。A型与AB型血父母的后代血型组合已具备明确答案,而所谓"优势血型"的评判需置于具体健康维度考量。未来研究应深入探索血型抗原与免疫系统的相互作用机制,开发基于血型特征的个性化健康管理方案。对于公众而言,建立科学认知、定期体检监测、保持健康生活方式,远比纠结血型优劣更有价值。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的密码,最终还需用科学的钥匙解开。