人类对血型的认知从1901年发现ABO系统开始不断深化,1937年发现的Rh血型系统更彻底改变了现代输血医学的格局。当我们在体检报告单上看到"A型RH+"的标注时,这不仅是简单的血液分类符号,更隐藏着复杂的免疫学机制和临床医学智慧。这个看似简单的血型标识,实则承载着红细胞表面抗原与抗体的精密博弈,关乎输血安全、母婴健康乃至生命存续。

血型系统的双重维度

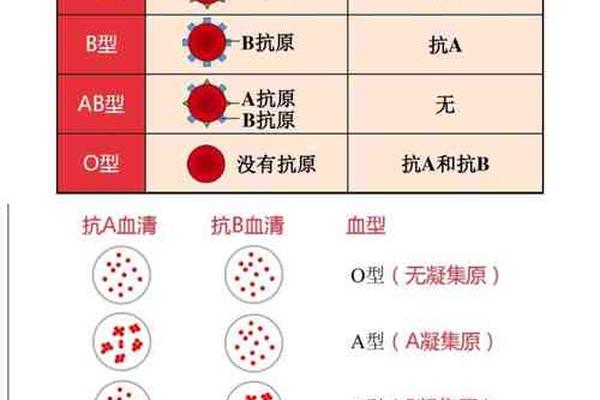

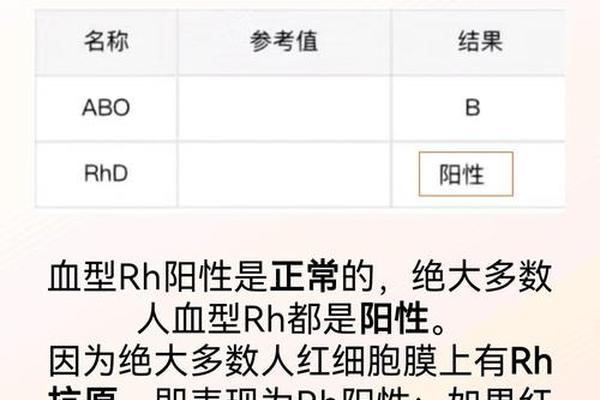

ABO与Rh血型系统共同构成了现代输血医学的基础框架。A型血在ABO系统中指红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体,这决定了其与B型、O型血液的免疫排斥关系。而Rh系统则以D抗原的存在与否划分阴阳,A型RH+即指该个体红细胞同时具备A抗原和D抗原。这种双重维度的分类并非简单的并列关系,而是存在复杂的相互作用——A型RH+个体的血浆中既含有抗B抗体,又可能因免疫刺激产生抗D抗体。

这种复合血型系统的临床意义远超想象。统计显示,中国汉族人群中A型血占比约28%,其中A型RH+占绝对多数(99.7%),而A型RH-仅占0.3%。这种分布特征使得A型RH+在常规输血中具有较高的适配性,但也暗藏风险:当A型RH+患者需要反复输血时,可能因供血者的其他Rh抗原(如E、C等)刺激产生不规则抗体。

Rh血型的鉴别技术

Rh血型检测的核心在于D抗原的识别。传统盐水介质法通过观察抗D血清与红细胞的凝集反应进行判断:在试管或平板上,若待检红细胞与抗D试剂发生凝集则为RH+,否则为RH-。这种方法操作简便,但对低表达D抗原的弱D型可能漏检,因此衍生出增强凝集反应的菠萝酶法——蛋白水解酶可去除红细胞表面唾液酸,暴露隐蔽的D抗原位点。

随着技术进步,微柱凝胶卡检测成为主流方法。该技术利用分子筛原理,将抗D试剂包被在凝胶微柱中,离心后凝集的红细胞滞留在柱顶,未凝集者沉降至柱底。这种方法灵敏度高达98%,可同时检测C、c、E、e等Rh亚抗原,特别适用于孕产妇和反复输血患者的精细分型。2024年发布的《Rh血型抗原检测应用标准》更将全自动分析仪与分子生物学技术纳入检测体系,推动检测准确率突破99.9%。

临床输血的精准匹配

A型RH+的输血原则呈现动态演变。传统认知认为RH+患者可接受RH-血液,但新近研究发现,输入RH-血液可能导致患者产生抗c、抗E等抗体,影响后续输血安全。因此现行指南建议:A型RH+患者优先选择Rh全抗原匹配的供血,在紧急情况下才考虑D抗原阴性的"熊猫血"。

对于育龄女性,Rh血型管理尤为重要。若A型RH-孕妇孕育RH+胎儿,胎儿的D抗原可诱发母体产生IgG型抗D抗体,这种抗体能穿透胎盘屏障,导致新生儿溶血病。临床数据显示,第二胎发病风险较第一胎增加20倍,而产前Rh免疫球蛋白注射可将风险降低至1%以下。这解释了为何现代产科将Rh抗体效价监测列为孕早期必检项目。

血型认知的范式革新

基因组学的发展正在重塑血型鉴定体系。研究发现,RH基因簇包含54个等位基因,其单体型组合可形成287种表型。这意味着传统血清学检测可能遗漏罕见变异,而采用PCR-SSP、基因芯片等分子分型技术,能精准识别RHD01W.3等弱D变异体,避免输血反应。在上海某三甲医院的实践中,分子分型使A型RH+患者的配血不合率从0.3%降至0.05%。

人工智能的介入更开创了血型管理新维度。通过机器学习分析百万级输血病例,系统可预测A型RH+患者产生不规则抗体的概率,提前筛选适配血液。某省血液中心的试行数据显示,该模型使配血效率提升40%,库存周转率提高25%。这种智能化的血型管理系统,正在重构从血站到临床的血液供应链。

站在输血医学发展的新纪元,A型RH+不再是一个静态的生物学标签,而是动态的免疫信息载体。未来研究应聚焦于三方面:建立覆盖全部56种Rh抗原的检测标准,开发快速便携的床旁检测设备,以及探索基因编辑技术在稀有血型制备中的应用。正如2024年《柳叶刀》输血医学专刊所言:"血型认知的深度,决定着生命救治的温度。"这提醒我们,对A型RH+的深入探索,本质是对生命尊严的永恒守护。