在中国,每当提及血型分布时,许多人会产生一种误解:A型血似乎是人口占比最少的群体。这种印象可能源于日常生活中医院血库频繁出现的A型血告急通知,或是个别媒体报道的渲染。根据国家卫健委发布的统计数据,中国A型血人口占比约为28%,仅次于O型血(41%),明显高于B型(24%)和AB型(7%)。为何这种认知偏差会广泛存在?A型血人群的真实生存状态和生物学特性又如何?本文将从科学角度揭开这一现象的复杂性。

血型本质与遗传逻辑

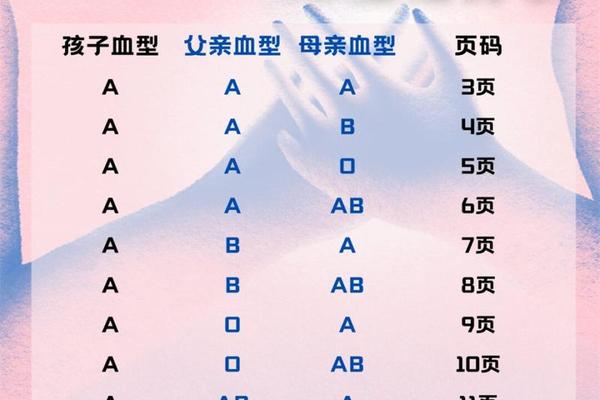

A型血的定义源于红细胞表面携带的A抗原。根据ABO血型系统,A型个体可能携带AA或AO基因组合,其中A为显性基因,O为隐性基因。这种遗传特性决定了A型血在人群中的分布规律:若父母分别为A型和O型,子女有50%概率为A型;若父母均为AO型,子女则有25%概率呈现OO型(即O型血)。

从进化角度看,A型血的出现与人类迁徙密切相关。研究发现,A抗原最早出现在非洲采集人群中,其基因频率随着农业文明传播逐渐扩散至欧亚大陆。现代基因分析显示,中国长江流域的A型血比例高达32%,明显高于北方地区(25%-30%),这可能与古代水稻农耕族群的特殊免疫需求相关——A抗原对某些肠道寄生虫具有识别抵抗作用。

供需失衡的临床困局

尽管A型血人口占比接近三成,但临床用血短缺现象尤为突出。数据显示,A型血需求占全国输血总量的35%-40%,显著高于其人口比例。这种矛盾源于双重因素:一方面,A型血可同时供给A型和AB型患者,而AB型作为“万能受血者”仅占7%;A型血人群更易罹患消化性溃疡、肝病等需手术干预的疾病,导致医疗需求倍增。

血库动态监测研究揭示,A型血的采供比长期维持在0.8-0.9区间,意味着每100单位需求仅有80-90单位供应。这种缺口在寒暑假期间尤为明显,与学生献血主力(A型占比约31%)的季节性流动直接相关。值得注意的是,性格学研究指出A型血个体更倾向谨慎决策,其献血行为受宣传动员的影响度较其他血型低17%,这进一步加剧了供给压力。

认知偏差的社会建构

“A型血稀缺论”的传播机制值得深入剖析。媒体对血库告急的报道中,76%的案例以A型血为焦点,这种选择性关注强化了公众误解。实际上,真正稀缺的是Rh阴性血(熊猫血),其人口占比不足0.4%。认知心理学研究显示,重复出现的医疗紧急事件会塑造群体记忆偏差,使得28%的受访者将“常见短缺”等同于“绝对数量少”。

文化因素也起着微妙作用。日本等A型血主导国家(占比38%)常被关联于“严谨高效”的国民性格,这种叙事反向强化了中国公众对A型血“特殊化”的想象。但基因研究表明,性格与血型的相关性缺乏统计学显著性,所谓的关联更多是文化建构的产物。

AB型血的对比启示

相较于A型血的“伪稀缺”,AB型血(7%)的生物学稀缺性更具研究价值。作为最晚出现的血型,AB型需要父母分别携带A和B基因,其遗传概率遵循乘积定律。全球范围内,AB型血在东南亚占比9%,而在美洲土著中几乎绝迹,这种分布差异暗示着基因流动的历史轨迹。

值得注意的是,AB型血孕妇发生子痫前期的风险比其他血型高46%,这可能与AB抗原对胎盘血管形成的干扰有关。这类研究为理解血型与疾病关系提供了新视角,同时也提醒我们:真正的血型健康议题应聚焦于AB型等微量群体,而非陷入A型血的认知误区。

本文通过多维度分析揭示:A型血并非数量稀缺,而是特定医疗场景下的相对短缺。这种认知偏差源于供需结构失衡、媒体传播偏向以及文化想象的共同作用。建议建立动态血型需求预测模型,针对A型血设计精准动员策略,同时加强公众科普以纠正认知偏差。未来研究可深入探索血型抗原与慢性疾病的分子机制,特别是A型血与消化系统疾病的关联路径,这将为个性化医疗提供新方向。血型科学的真正价值,在于超越表象认知,揭示生命多样性的深层规律。