在医学与生物学领域,"A血型"是ABO血型系统中最为常见的类型之一,其名称来源于红细胞表面携带的A抗原。从读音角度而言,"A血型"应按照汉语拼音规则发音为"A xìng xuè",其中"A"需清晰发音,避免与英语中的"Eh"混淆。这一命名体系源于20世纪初卡尔·兰德施泰纳的发现,他通过血清学实验将人类血液分为A、B、AB、O四类,奠定了现代输血医学的基础。

ABO血型系统的分类依据是红细胞膜上的抗原类型:A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中含有抗B抗体。这种独特的免疫学特征使得A型血在输血时必须严格遵循相容性原则。值得注意的是,日常语境中常将"A型血"与"A+血型"混用,实则两者分属不同的分类维度——前者属于ABO系统,后者则是ABO与Rh血型系统的复合表述。

二、A+血型的双重系统定义

A+血型"的完整定义需结合两大血型分类体系。在ABO系统中,它属于携带A抗原的A型血;在Rh系统中,阳性标记表明红细胞表面存在D抗原。这种双重标记系统具有重要临床意义:约97%的中国人群为Rh阳性,而Rh阴性(如A-型)因仅占0.3%-0.4%被称为"熊猫血",在输血资源调配中需要特殊管理。

从免疫学角度分析,A+血型个体兼具A抗原和D抗原,这意味着其血液既可能引发ABO系统的不相容反应,也可能导致Rh系统的免疫应答。例如,Rh阴性孕妇若输入Rh阳性血液,可能产生抗D抗体,威胁胎儿健康。这种复杂的抗原组合解释了为何现代血型鉴定必须同时检测ABO和Rh两个系统。

三、遗传规律与基因表达

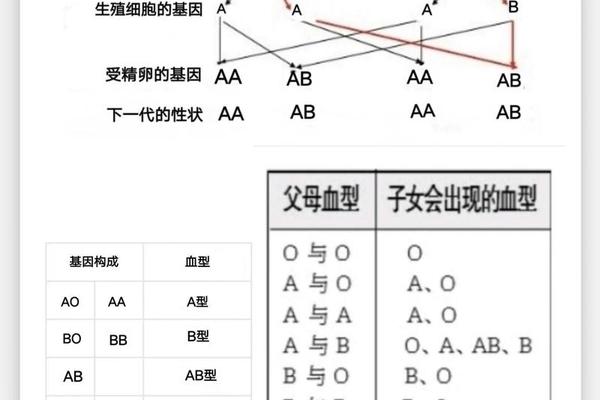

A血型的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的等位基因决定。基因型为IAIA或IAi的个体表现为A型血,其中IA基因编码α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,催化H抗原转化为A抗原。这种遗传机制解释了为何父母均为A型血时,子女可能出现O型血(基因型ii)的罕见情况。

Rh系统的遗传则更为复杂,涉及50多个抗原,其中D抗原的遗传具有显性特征。父母若携带Rh阳性基因,即使表现为隐性杂合状态(Dd),子女仍有75%概率继承Rh阳性。这种遗传特性使得A+血型在人群中的分布呈现显著地域差异,例如我国南方A型血比例可达28%,这与历史上的民族迁徙和基因融合密切相关。

四、临床意义与亚型差异

在临床输血实践中,A+血型的特殊性体现在双重兼容性要求。虽然ABO系统中A型可接受A或O型血液,但Rh阳性标记意味着不能接受Rh阴性血液。统计显示,A+血型患者输血反应发生率约为0.03%,主要源自ABO亚型(如A1、A2)的误配。A2型红细胞抗原性较弱,易被误判为O型,这要求血库必须采用单克隆抗体进行精准分型。

值得注意的是,A+血型与某些疾病存在统计学关联。日本学者山本的研究表明,A型人群胃癌发病率较O型高20%,这可能与A抗原影响幽门螺杆菌定植有关。但此类研究多属流行病学观察,具体机制仍需分子生物学层面的深入探索。

五、社会认知与文化建构

在东亚文化中,A血型常被赋予"严谨""保守"的性格标签。这种认知源于20世纪70年代日本学者能见正比古的"血液型人间学",将A型血与追求完美的特质相联系。尽管缺乏科学依据,这种文化建构已渗透至婚恋指导、职业选择等领域,甚至影响部分企业的招聘偏好。

从科学视角审视,血型性格学说存在方法论缺陷:其一,将数亿人的行为特征简化为四种类型违背人类复杂性;其二,研究样本多存在选择偏倚;其三,忽视社会环境对性格的塑造作用。神经科学研究显示,ABO抗原主要存在于红细胞,与中枢神经系统并无直接关联,这从根本上否定了血型决定性格的理论基础。

A血型"与"A+血型"的精确区分,体现了现代医学对生命复杂性的深刻认知。作为ABO与Rh系统的交叉产物,A+血型的定义不仅关乎个体身份标识,更是临床安全输血的重要保障。随着单细胞测序技术的发展,未来可能揭示ABO抗原在免疫调控、病原体防御等方面的新功能,为精准医疗提供新思路。

建议加强公众血液科普教育,纠正"熊猫血稀有即病态"等认知误区。在科研层面,需建立多中心血型数据库,追踪不同血型人群的长期健康轨迹。唯有将严谨的科学精神与人文关怀相结合,才能充分发挥血型研究的医学价值与社会意义。