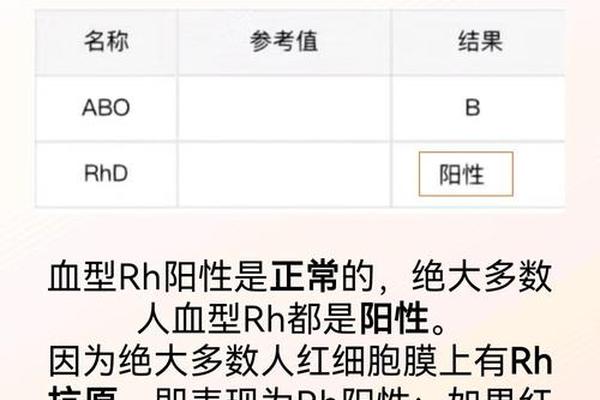

在血型分类中,ABO系统与Rh系统的组合共同构成了个体血型的完整定义。A型血属于ABO血型系统,由红细胞表面的A抗原决定,而Rh血型系统则以红细胞是否携带D抗原来划分。根据百度健康内容审核团队的权威解释,Rh阳性表示血液中存在D抗原,全球约85%的人群属于Rh阳性,而Rh阴性因D抗原缺失被称为“熊猫血”,其在中国汉族人口中的比例不足0.3%。A型Rh阳性血并不属于“熊猫血”范畴,这一结论在医学界具有广泛共识。

值得注意的是,Rh血型在输血和妊娠中的重要性常被低估。例如,当Rh阴性个体首次接受Rh阳性血液时,体内可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生溶血反应。而Rh阳性血型因普遍性较高,其配型难度相对较低。这一特性使得A型Rh阳性血在临床输血中具有更高的适配性,但同时也需严格遵循交叉配血原则,避免因ABO系统或亚型差异引发的风险。

二、熊猫血的医学定义与社会意义

“熊猫血”这一通俗称谓特指Rh阴性血型群体。根据中国稀有血型联盟的数据,Rh阴性血型中又以O型最为稀缺,因其可向所有Rh阴性患者提供紧急输血支持,被称为“万能救命血”。例如,网页68中一位A型Rh阴性孕妇的经历揭示了该群体的特殊需求:当胎儿遗传父亲Rh阳性血型时,母体可能因抗原暴露产生抗体,导致新生儿溶血或流产风险剧增,二胎风险概率甚至超过50%。这种生物学特性使得Rh阴性血型群体需要系统化的医疗支持网络。

社会对稀有血型的认知仍存在误区。部分公众误将ABO系统中的稀有亚型(如A3亚型)与Rh阴性混为一谈,甚至认为A型Rh阳性属于“类熊猫血”。实际上,Rh阴性血的稀缺性源于基因突变频率,而非ABO系统的抗原分布差异。中国稀有血型联盟呼吁公众理性参与救助,避免因信息误传导致血液资源浪费。例如,盲目转发未经核实的求助信息可能干扰专业机构的统筹调配,影响真正需要血液的患者的救治效率。

三、A型Rh阳性群体的健康管理策略

尽管A型Rh阳性不属于稀有血型,但其健康管理仍具有特殊意义。日本学者山本敏晴的研究表明,A型血人群胃酸分泌水平较高,消化系统疾病风险相对突出,这提示该群体需加强胃肠健康监测。A型血个体的凝血因子Ⅷ浓度普遍偏高,可能增加静脉血栓形成概率,尤其是在久坐、脱水或服用避孕药的情况下需格外警惕。

在生活习惯方面,A型Rh阳性人群可借鉴“血型饮食理论”的合理部分。美国自然疗法医师Peter D'Adamo提出的理论认为,A型血个体更适合植物性饮食,因其消化系统对动物蛋白的代谢效率较低。虽然该理论存在争议,但临床数据显示,A型血人群采用低脂高纤饮食后,心血管疾病发病率确有下降趋势。值得注意的是,这些建议需结合个体差异进行调整,不可盲目套用。

四、血型科学研究的未来方向

当前血型研究正从传统免疫学向分子遗传学深化。2024年《自然-遗传学》刊文指出,RhD抗原编码基因的甲基化修饰可能影响抗原表达强度,这为解释部分“弱D表型”现象提供了新视角。对于A型Rh阳性群体而言,此类研究可能揭示其与其他疾病(如自身免疫性疾病)的潜在关联,为精准医疗提供理论支撑。

在公共卫生层面,建立动态血型数据库成为迫切需求。中国稀有血型联盟的实践表明,通过区块链技术实现全国血液资源实时监控,可提升稀有血型匹配效率30%以上。未来若能将该系统扩展至所有血型群体,不仅能优化血库管理,还能为流行病学研究提供重要数据支持,例如追踪特定血型与传染病易感性的关联模式。

通过多维度分析可知,A型Rh阳性血型作为常见血型,其生理特性既不具备Rh阴性血的稀缺性,又在健康管理中呈现独特需求。厘清“熊猫血”的准确定义,不仅关乎个体健康认知,更影响社会医疗资源的合理配置。建议医疗机构加强血型科普教育,同时推进血型数据的智能化管理,使血型科学真正服务于精准医疗和公共卫生体系建设。未来的研究可重点关注血型基因多态性与慢性疾病的关联,以及人工智能在血液资源调配中的应用潜力。