血型是每个人与生俱来的生物标记,但鲜为人知的是,在特定医学干预下,这种看似永恒的生命密码也可能发生改变。当一位O型血患者通过造血干细胞移植转变为A型血,或当科研人员使用"分子剪刀"酶将肾脏血型转换为通用O型时,人们不禁产生疑问:这种突破常规的血型转换究竟如何实现?而新获得的A+血型是否属于被称为"熊猫血"的稀有血型范畴?这些问题不仅关乎医学技术的边界,更触及生命科学的深层奥秘。

血型转换的医学机制

现代医学已证实血型转换具有可行性。造血干细胞移植是典型例证,当患者接受异基因造血干细胞移植后,其造血系统会被供体的造血干细胞完全替代。如网页63和69所述,一位O型血的白血病患者在移植儿子(A型血)的造血干细胞后,其血型系统逐渐转变为A型,最终实现从红细胞到血浆抗体的全面转换。这种转变源于供体干细胞在患者中重建造血功能,使得新生红细胞携带供体的A抗原。

更为革命性的技术突破体现在器官移植领域。剑桥大学团队采用常温灌注技术,将含有特定酶的溶液注入离体肾脏,如同"分子剪刀"般精准剪除血管表面的B抗原(网页30)。这种体外血型转换技术使B型肾脏成功转变为通用O型,为跨血型器官移植开辟新路径。该技术的关键在于酶制剂的选择,研究人员从咖啡豆提取的α-半乳糖苷酶可特异性分解B抗原的多糖链,而针对A抗原的酶制剂研发也在推进中(网页26)。

A+血型的生物学本质

在血型分类体系中,A+血型包含双重信息:ABO系统的A型与Rh系统的阳性。如网页8和15所述,ABO血型由第9对染色体决定,而Rh血型(尤其是D抗原)由第1对染色体控制,两者属于独立遗传系统。这意味着A型血个体既可能是Rh阳性(A+),也可能是Rh阴性(A-),后者才属于稀有血型范畴。

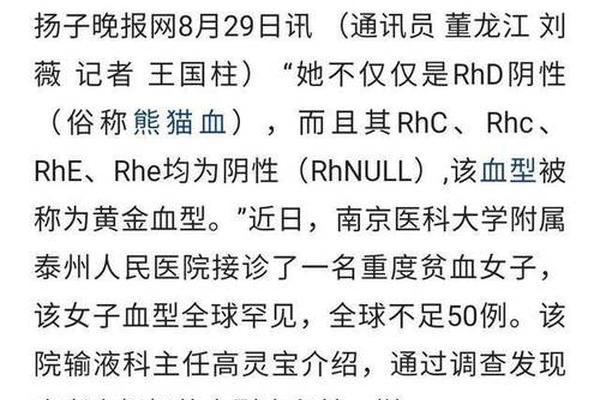

熊猫血"特指Rh阴性群体,其在中国汉族人口中仅占0.3%-0.4%(网页1)。A+血型作为Rh阳性血型,属于临床最常见的血型组合之一。从遗传学角度分析,Rh阳性为显性性状,只有当个体从父母双方均遗传到隐性Rh阴性基因时,才会表现为Rh阴性(网页4)。A+血型与熊猫血存在本质区别,前者反映常规血型组合,后者代表罕见遗传特征。

血型转换的挑战

血型转换技术虽具突破性,但引发系列争议。在造血干细胞移植案例中,供体选择常面临困境。网页69描述的病例中,7岁儿童作为供体虽属医学必要,但仍触及未成年人权益保护的敏感边界。医学界普遍遵循"最后手段原则",即仅在其他治疗手段无效时考虑未成年供体。

器官移植领域的血型转换则涉及更复杂的安全考量。剑桥大学研究显示,酶处理后的肾脏虽在体外实验中表现良好,但其免疫耐受性仍需长期观察(网页30)。多伦多大学团队通过体外肺灌注系统发现,经抗原清除的肺脏虽能抵抗急性排斥反应,但抗原可能随时间重新表达(网页27)。这些不确定性要求研究者建立更完善的风险评估体系。

临床应用的前景展望

血型转换技术正在重塑医疗格局。对于增生异常综合征等血液病患者,异基因造血干细胞移植可实现血型系统的彻底转换(网页63)。这种"生物重建"不仅恢复造血功能,更创造跨血型输血的特殊场景——转换后的A型血患者需终身输注A型血液,这对血库管理提出新要求。

在器官移植领域,通用血型器官研发取得实质性进展。英国团队已成功将3个B型肾脏转换为O型,理论上可使器官分配效率提升36%(网页30)。我国学者正探索建立酶处理-低温保存联合技术,通过添加甘油保护剂使转换后的红细胞可冷冻保存10年(网页15)。这种技术集成有望缓解稀有血型器官的供需矛盾。

通过上述分析可见,A+血型作为常规血型组合,与熊猫血存在本质区别。而血型转换技术正突破生命科学的传统认知边界,其医学价值与挑战并存。未来研究应聚焦三大方向:优化酶处理技术的抗原清除彻底性,建立跨血型移植的长期随访数据库,以及完善稀有血型群体的互助保障体系。正如加拿大研究者希佩尔博士所言(网页27),这项技术不仅关乎个体生命拯救,更是医疗公平性的重要实践——当血型不再成为器官分配的门槛,更多患者将获得重生的平等机会。