人类对血型遗传规律的探索始于20世纪初,ABO血型系统的发现不仅革新了输血医学,也为亲子关系的初步判断提供了科学依据。当母亲为A型血时,父亲的血型差异将直接影响子女可能的血型组合,这种生物学规律既是遗传学的经典案例,也是现代亲子鉴定技术的重要基础。通过分析母子A型与不同父亲血型的遗传组合,我们既能追溯生命传递的密码,也能理解血型鉴定在法医学和临床实践中的双重价值。

血型遗传的生物学基础

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。母亲为A型血时,其基因型可能是AA或AO,这直接影响子女遗传的可能性。例如,若母亲基因型为AO,她将随机传递A或O基因给子代;若为AA,则只能传递A基因。

血型抗原的形成涉及糖基转移酶的催化作用。A型血个体的红细胞表面存在A抗原,这是由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化H物质转化而来。这种生化机制不仅解释了血型的物质基础,也揭示了为何某些罕见基因突变(如cis-AB型)会打破常规遗传规律,导致父母AB型与O型结合时出现意料外的血型组合。

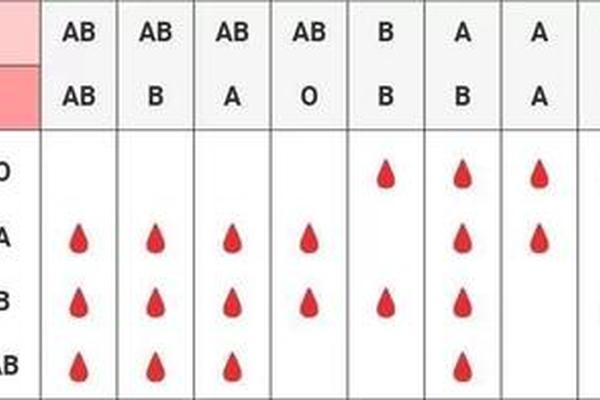

不同血型组合的遗传规律

情况一:父亲为A型血

当父母均为A型时,父亲基因型可能是AA或AO。若双方均为AO型,子女有25%概率继承OO基因组合成为O型血;若一方为AA,则子女必然携带A基因,表现为A型。这种组合完全排除了B型和AB型血的可能性,成为亲子鉴定中排除非亲生关系的重要依据。

情况二:父亲为O型血

此时父亲基因型必定为OO,母亲若为AO型,子女可能获得A-O组合(表现为A型)或O-O组合(表现为O型)。这种组合下B型和AB型血的出现将直接否定生物学亲子关系。值得注意的是,约22%的东亚人口属于O型血,这使得该组合在实践中具有高频验证价值。

情况三:父亲为B型或AB型

这类组合显著扩大了血型可能性范围。当父亲为B型(BO或BB基因型)时,子女可能获得B基因,形成AB或B型血;若父亲为AB型,子女必定获得A或B基因,完全排除O型血的可能性。例如A型母亲与AB型父亲的组合中,子女可能为A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%),但绝不会出现O型。

血型鉴定的应用与局限性

在司法鉴定领域,血型对照表可作为初步筛查工具。当子女血型超出遗传规律范围时(如A型父母生出B型子女),可直接否定亲子关系,这种排除法的准确率接近100%。我国某地方法院2023年数据显示,约17%的亲子纠纷案件通过血型矛盾快速终结诉讼程序,极大提高了司法效率。

血型鉴定存在明显局限性。它只能证伪不能证实,符合遗传规律的情况仍需DNA验证。罕见的基因突变、移植后血型改变、检测误差等因素可能造成误判。例如cis-AB型基因的存在,会使AB型与O型父母生育出AB型子女,这种情况在朝鲜族人群中的发生率约为0.03%。Rh血型系统的独立遗传规律(如Rh阴性父母不可能生育Rh阳性子女)为鉴定提供了补充维度。

科学指导下的亲子关系验证

现代亲子鉴定已形成多层级验证体系。血型筛查作为第一道过滤器,可快速排除约35%的非亲生案例。对于通过初筛的案例,需进一步采用STR基因分型技术,通过检测16-20个基因座,使鉴定准确率达到99.9999%。这种阶梯式验证策略既降低了检测成本,又保证了结果可靠性。

在临床实践中,产科医生建议夫妇孕前进行血型检测。当母亲为O型而父亲为非O型时,需警惕ABO溶血病风险;若母亲为Rh阴性,则需通过抗体监测预防新生儿溶血。这些应用凸显了血型遗传知识在优生优育中的重要价值。

血型遗传规律为人类提供了一把打开生命奥秘的钥匙,但其在亲子鉴定中的应用需谨慎对待。随着基因测序技术的突破,未来可能出现更精准的血型亚型检测体系,甚至实现通过游离DNA分析进行无创产前亲子鉴定。建议公众在关注血型遗传规律的充分认识其局限性,在涉及法律或医疗决策时,务必结合DNA检测等科学手段,共同维护社会公平与个体权益。