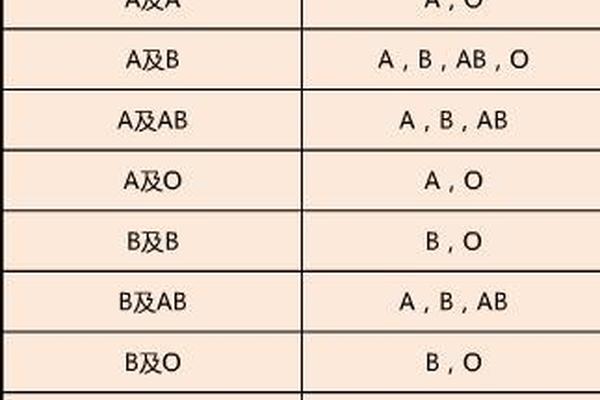

在ABO血型系统中,父母分别为A型和B型时,孩子的血型可能性涵盖了ABO系统的全部四种类型。根据基因显隐性规律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血个体则可能是BB或BO。当父母携带隐性O基因(如AO与BO的组合)时,子女的血型将呈现更复杂的遗传结果。值得注意的是,B型血的形成不仅需要从父母处获得至少一个显性B基因,还可能涉及O基因的隐性传递,例如父方提供O基因、母方提供B基因时,孩子仍表现为B型血。这种基因组合的随机性,使得B型血子女的诞生成为概率与遗传规律共同作用的产物。

从免疫学角度分析,B型血的红细胞表面携带B抗原,血清中含有抗A抗体。这种独特的抗原-抗体配置使B型血在输血医学中具有特殊意义。研究发现,B型血人群对某些传染病的易感性存在差异,例如B型血个体对诺如病毒特定毒株的抵抗力较强。在器官移植领域,B型血供体的HLA抗原分布特征可能影响移植成功率,这为个性化医疗提供了新的研究方向。

二、免疫系统的特殊印记

B型血人群的免疫系统表现出显著特征。流行病学数据显示,B型血个体罹患2型糖尿病的风险比O型血高21%。这可能与B抗原影响胰岛素受体敏感性有关,但具体分子机制仍需进一步验证。在心血管疾病方面,B型血人群的血小板聚集性较低,理论上可能降低动脉粥样硬化的发生风险,这一特性正在成为抗血栓药物研发的新靶点。

对病原体的应答模式也呈现独特性。日本学者发现,B型血个体的肠道菌群组成与其他血型存在显著差异,拟杆菌门的丰度更高,这种微生物生态可能影响营养吸收效率和免疫调节功能。在新冠大流行期间,武汉大学研究团队发现B型血患者的重症转化率较其他血型低15%,提示血型抗原可能通过调控ACE2受体表达影响病毒感染进程。

三、社会认知的双重镜像

尽管科学界已明确血型与性格无必然联系,但社会认知层面仍存在根深蒂固的刻板印象。在日本企业文化中,B型血常被赋予"创新性强但缺乏协作精神"的标签,这种认知偏差甚至影响就业选择。中国民间则将B型血与"热情开朗"的性格特征相联系,形成独特的血型占卜文化。这些社会建构虽缺乏实证基础,却深刻反映了人类对简化认知框架的心理需求。

从生物学视角审视,血型偏见可能引发隐性歧视。韩国学者发现,婚恋市场中B型血女性被拒绝的概率比其他血型高18%。这种现象促使我们反思:在基因科技日新月异的今天,如何避免生物学特征成为新的社会分层工具?这需要建立更完善的生命教育体系,引导公众正确理解血型的科学内涵。

四、生命科学的未解之谜

孟买血型的发现颠覆了传统血型认知框架。当个体携带hh基因型时,即便遗传了B基因,红细胞也无法正常表达B抗原,表现为特殊的"伪O型"。这类案例提示我们,血型表达机制远比已知的复杂。最新研究还发现,某些B型血亚型存在抗原表达减弱现象,这可能解释临床中偶发的血型鉴定误差。

表观遗传学为血型研究开辟了新维度。剑桥大学团队发现,DNA甲基化修饰可以调控ABO基因的表达强度,这意味着环境因素可能通过表观遗传机制影响血型相关性状。这种发现不仅完善了血型遗传理论,更为个性化医疗提供了新的干预靶点。

B型血女性的特殊性,本质上是基因组合、免疫特性与社会认知共同作用的产物。从遗传学角度看,其形成遵循严格的孟德尔定律;在医学层面,独特的抗原特征带来差异化的疾病易感性;而社会文化则为其附加了超越生物学的象征意义。未来研究应着重于三方面:一是建立大规模血型-疾病关联数据库,二是解析血型抗原的分子调控网络,三是开展血型认知的社会心理学调查。

建议公众以科学态度看待血型差异:既要认识到其生物学意义,也要破除非理性的刻板印象。医疗机构可加强血型知识的科普教育,将血型检测纳入常规健康管理,充分发挥其在疾病预防中的预警作用。对于B型血个体而言,了解自身血型的医学特性,有助于制定针对性的健康管理方案,但不必受限于社会建构的标签化认知。生命的奥秘远比血型分类复杂,每个个体都是基因与环境共同塑造的独特存在。