人类对血型的认知始于1900年奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳对ABO血型系统的发现,这一发现不仅破解了输血反应之谜,更开启了血液免疫学研究的全新纪元。在ABO系统基础上,Rh血型系统的发现进一步完善了血型分类体系,其中A+与A-的区分不仅关乎红细胞表面抗原的微妙差异,更深刻影响着临床输血、妊娠管理等医学实践。这种由字母与符号组成的血型标识背后,蕴含着复杂的遗传密码与免疫反应机制。

一、血型系统的双重维度

现代血型分类建立在ABO与Rh两大系统交叉构成的三维坐标系中。ABO系统根据红细胞表面A、B抗原的存在情况分为四类,其中A型血的特征是仅携带A抗原,血清中含抗B抗体。而Rh系统则以D抗原为关键标志物,其阳性或阴性状态通过"+"、"-"符号表达。A+即表示该个体同时具有A抗原和D抗原,而A-则是携带A抗原但缺失D抗原的特殊类型。

这种双重分类的科学依据源于抗原的生化特性差异。A抗原的形成需要H物质在α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶作用下完成糖基化修饰,而D抗原是Rh系统中最具免疫原性的跨膜蛋白。临床数据显示,我国汉族人群中Rh阳性比例高达99.7%,这使得A-血型成为仅占0.3%的稀有血型,其珍贵程度堪比大熊猫,故有"熊猫血"之称。

二、血清学特征的显著差异

A+与A-的核心区别体现在红细胞膜抗原的构成上。A+个体的红细胞同时呈现A抗原和D抗原,而A-仅保留A抗原。这种差异在输血实践中具有决定性意义,当Rh阴性受血者接触Rh阳性血液时,D抗原会刺激机体产生IgG型抗D抗体,这种免疫记忆可能导致二次输血时的致命性溶血反应。

血清抗体类型的不同进一步放大了两者的差异。A+血清中含抗B抗体,而A-由于缺乏D抗原,其血清中除抗B抗体外,还可能因致敏作用产生抗D抗体。这种特性使得A-个体在接受输血时必须严格匹配Rh血型,而A+则可接受A+或O+血源。统计显示,在紧急输血场景下,A-患者寻找适配血源的时间成本较A+患者平均高出3.8倍。

三、遗传机制的独特规律

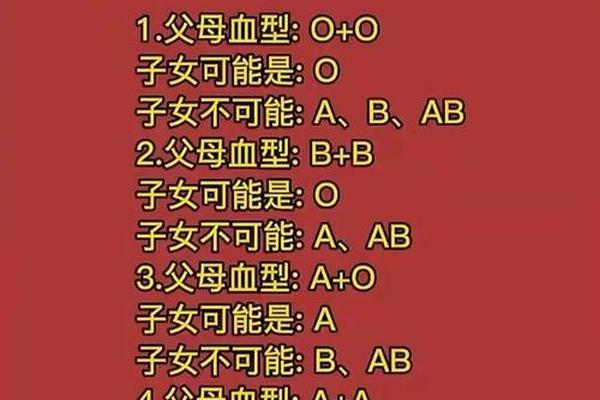

ABO与Rh血型的遗传遵循不同的遗传学法则。ABO系统受9号染色体上的复等位基因控制,A型基因对O型呈显性。而Rh系统则由1号染色体上的RHD和RHCE基因簇决定,其中RHD基因的缺失或突变导致D抗原不表达。当父母双方均为Rh阴性时,子女必然为Rh阴性;若父母为Rh阳性杂合子,则有25%概率生育Rh阴性后代。

这种遗传特性使得A-血型具有显著的地域和种族差异。在巴斯克人中,A-血型比例可达8%,远超亚洲人群的0.3%。基因测序研究显示,RHD基因的全基因缺失是东亚人群Rh阴性的主要成因,而高加索人群更多见的是RHDΨ假基因变异。

四、临床应用的现实挑战

在输血医学领域,A-血型的稀缺性催生出特殊的管理策略。我国建立的国家稀有血型库要求所有A-献血者进行HLA分型建档,通过冷冻保存技术将红细胞保存期延长至10年。对于A-患者,临床遵循"同型输注优先,O型洗涤红细胞备用"的原则,输血前必须进行抗球蛋白交叉配血试验。

妊娠管理方面,Rh阴性孕妇面临新生儿溶血病风险。当A-母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘屏障进入母体,刺激产生抗D抗体。研究显示,未接受预防性抗D免疫球蛋白注射的孕妇,二胎发生溶血病的风险高达16%。现代产前诊断通过游离胎儿DNA检测,可在妊娠12周时无创确定胎儿Rh血型。

五、生物学意义的深层探索

进化生物学研究揭示了血型多态性的生存优势。A抗原的N-乙酰半乳糖胺结构对某些肠道病原体具有吸附作用,这可能解释A型血在农耕文明中的高频率。而Rh阴性血型在疟疾疫区的低流行现象,提示D抗原可能与疟原虫入侵机制存在分子层面的相互作用。最新单细胞测序技术发现,RhD蛋白在红细胞膜上形成特定的离子通道,其缺失可能影响细胞的渗透压调节。

在群体遗传学层面,血型分布成为追踪人类迁徙的重要标记。通过分析全球238个人群的ABO-Rh组合频率,学者重建出A-血型从西亚向欧洲扩散的历史路径,这与新石器时代农业传播轨迹高度吻合。分子钟测算显示,RHD基因缺失突变最早发生在约3.5万年前的东亚人群。

人类对A+与A-血型的认知突破,始终推动着精准医疗的发展。从卡尔·兰德施泰纳的经典血清学研究,到现代基因编辑技术对血型抗原的定向修饰,每一次科学进步都在重塑血液安全管理的范式。未来研究需重点关注CRISPR技术在稀有血型体外合成中的应用,以及人工智能驱动的血液需求预测系统构建。在生命科学与人道关怀的交汇处,对血型奥秘的持续探索,终将为人类健康筑起更坚固的免疫长城。