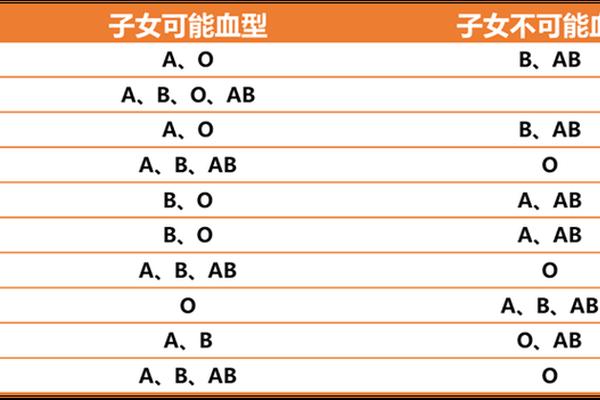

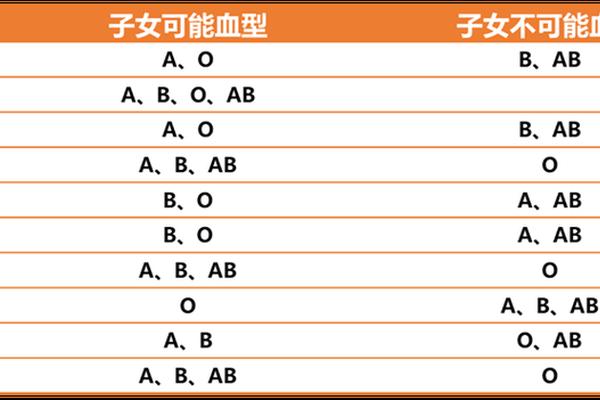

在ABO血型系统中,A型血的遗传遵循显性与隐性基因组合规律。A型血个体的基因型可能是AA(纯合型)或AO(杂合型),其中A为显性基因,O为隐性基因。当父母均为A型血时,其基因型组合存在多种可能:若父母均为AA型,子女必为A型;若父母一方为AA、另一方为AO,子女可能为AA或AO型(均表现为A型);若父母均为AO型,子女有25%概率遗传OO型(表现为O型)。

临床数据显示,A型血父母生育的子女中,约75%为A型,25%为O型。这一规律基于孟德尔遗传定律,但存在极少数例外情况,如孟买血型或基因突变导致的亚型。例如,若父母中一方携带罕见的孟买型基因(hh),可能导致表面检测为O型而实际携带A基因,进而使子女出现意料之外的血型。

二、A+血型的生物学定义与临床意义

A+"血型是ABO血型系统与Rh血型系统的复合表述。其中"A"表示红细胞表面存在A抗原,而"+"代表RhD抗原阳性。在Rh系统中,约99.7%的亚洲人为Rh阳性,因此A+属于常见血型组合。

从临床角度看,A+血型个体的输血兼容性具有特定限制:可接受A型或O型Rh阳性血液,但需避免Rh阴性血液,以防止溶血反应。值得注意的是,A型血个体血清中含有抗B抗体,若误输B型血将引发严重免疫反应。在器官移植等特殊医疗场景中,除ABO和Rh系统外,还需检测其他血型系统(如MN、Kell等)以提高配型成功率。

三、血型检测技术的演进与争议

传统血型鉴定主要依赖血清凝集试验,通过抗A/B试剂判断抗原类型。随着分子生物学发展,基因测序技术已能精确识别ABO基因的核苷酸序列,甚至检测出罕见的顺式AB型或B亚型。例如,某些B亚型个体因抗原表达微弱,常规检测可能误判为A型,但其后代仍可能遗传完整B型基因。

血型遗传的"例外"案例常引发争议。统计显示,约0.01%的亲子血型不符案例源于孟买型或顺式AB型等特殊遗传现象,而非传统认知的"非亲生"关系。这要求医疗机构在血型矛盾时优先进行基因检测,而非简单归因于问题。

四、血型研究的社会文化影响

在东亚文化中,血型常被赋予性格学意义。日本学者能见正比古提出的"血型性格论"认为,A型血者具有细致、谨慎等特质,这种观点虽缺乏科学依据,却深刻影响着部分企业的招聘偏好。值得注意的是,这种文化现象可能加剧血型歧视,如某些国家租房广告明确排除特定血型租客。

从公共卫生角度看,A型血人群的疾病易感性研究取得显著进展。流行病学数据显示,A型血个体胃癌发病率较其他血型高20%,可能与幽门螺杆菌易感性相关;其罹患心血管疾病的风险较O型血人群增加5%-10%。这些发现为个性化医疗提供了新方向。

血型系统作为人类重要的生物标志物,其遗传规律与临床价值已得到充分验证。对于A型血家庭,理解显隐性基因传递机制有助于消除血型认知误区;而A+血型的双重抗原特征,则要求临床工作者在输血治疗中严格遵循相容性原则。未来研究应聚焦于:①开发快速检测罕见血型的便携设备;②深化血型与疾病关联的分子机制研究;③建立全球血型数据库以应对紧急医疗需求。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的密码远未被完全破译",血型科学仍将是生命医学研究的重要前沿领域。