在人类医学史上,ABO血型系统的发现彻底改变了输血医学的格局。当A型血型卡出现混合凝集现象时,这不仅是一个实验室检测结果,更揭示了生命科学中精妙的抗原-抗体作用机制。这种特殊的凝集现象如同生物密码的异常反馈,既挑战着传统血型检测的准确性,也为深入理解血液免疫学提供了独特的研究窗口。通过解码混合凝集的成因与规律,医学工作者得以在输血安全、器官移植等领域构筑起更严密的安全防线。

ABO血型系统的免疫学基础

ABO血型系统建立在红细胞表面抗原与血浆抗体的特异性识别机制之上。A型血液的红细胞表面分布着致密的A型糖脂抗原,其分子结构由N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接于H抗原前体物质。这种抗原的空间构象决定了其与抗A抗体的结合能力,当遭遇B型或O型血浆中的抗A抗体时,抗原-抗体复合物会引发红细胞的交联凝集。

血浆中的抗体生成遵循"反向互补"原则,A型个体血清中天然存在的抗B抗体,源于肠道菌群中类似B抗原的糖类物质刺激引发的免疫应答。这种抗体的IgM类型特性使其具有强大的补体激活能力,当异型输血发生时,抗体分子通过Fab段结合多个红细胞,形成肉眼可见的凝集网络。值得注意的是,新生儿由于免疫系统未成熟,其抗体效价可能低于检测阈值,这为混合凝集的临床判断带来特殊挑战。

混合凝集的检测技术解析

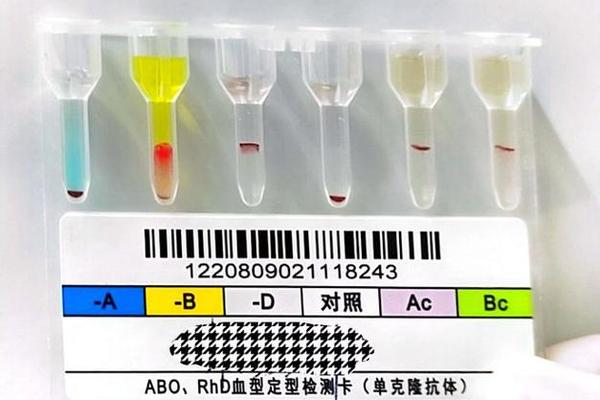

现代血型检测主要采用卡式微柱凝胶技术,该方法通过分子筛效应放大凝集反应的可视化程度。在标准操作流程中,A型血型卡应呈现抗A孔凝集、抗B孔不凝集的典型模式。当出现混合凝集时,检测卡会显示抗A孔部分凝集或弱凝集,这种异常可能源于红细胞抗原表达量的改变,如白血病患者的抗原调变现象。

实验室质量控制体系要求同步进行正反定型验证。正定型检测红细胞抗原时,需注意某些疾病状态可能导致的抗原减弱,如获得性B抗原现象可能造成ABO亚型的误判。反定型使用标准A、B细胞检测血清抗体时,要排除纤维蛋白原增高引起的假性凝集,这需要严格的离心参数控制。有研究显示,采用分子生物学检测ABO基因型,可将血型判定的准确率提升至99.99%。

临床输血的安全屏障构建

混合凝集现象对输血安全构成直接威胁。当A型受血者输入含B抗原的血液时,抗B抗体会在数分钟内引发血管内溶血,释放的血红蛋白可导致急性肾小管坏死。临床数据显示,ABO不相容输血死亡率高达40%,其中半数病例源于血型鉴定误差。为此,国际输血协会强制规定必须进行主次侧交叉配血,即使同型输血也需完成抗体筛查。

在紧急输血场景中,O型洗涤红细胞的应用需严格掌握适应症。虽然O型红细胞缺乏A、B抗原,但血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发新生儿溶血病。最新指南建议,大量异型输血时应采用血小板-血浆联合输注方案,并动态监测直接抗人球蛋白试验结果。对于自身免疫性溶血性贫血患者,采用三洗红细胞配合免疫抑制剂治疗可显著降低溶血风险。

前沿研究与技术突破方向

单细胞测序技术的突破为血型研究提供了新视角。科学家发现,红细胞祖细胞在分化过程中会经历抗原表达量的动态变化,这解释了某些血液病患者的血型抗原漂移现象。基因编辑技术的进步使得人工构建通用型O型红细胞成为可能,通过敲除ABO基因和过表达H转移酶,已成功培育出抗原阴性的干细胞系。

纳米生物传感器的发展为床边快速检测带来革新。基于表面等离子体共振原理的检测芯片,可在5分钟内完成全血样本的ABO-RhD联合检测,其灵敏度达到传统方法的100倍。在法医学领域,毛发角蛋白中残留的ABH物质检测,为陈旧样本的血型鉴定开辟了新途径,这对刑事侦查和考古研究具有重要价值。

生命科学的发展不断重塑着对血型系统的认知。A型血型卡的混合凝集现象犹如一面多棱镜,既反射出基础免疫学的精妙机制,又折射出现代医学的技术局限。随着分子诊断技术的普及和人工智能辅助判读系统的应用,血型检测正朝着精准化、智能化的方向演进。未来研究应聚焦于建立全球统一的血型数据库,开发抗干扰能力更强的检测试剂,并深入探索血型抗原在肿瘤免疫、传染病易感性中的调控作用,为个性化医疗提供新的理论支点。