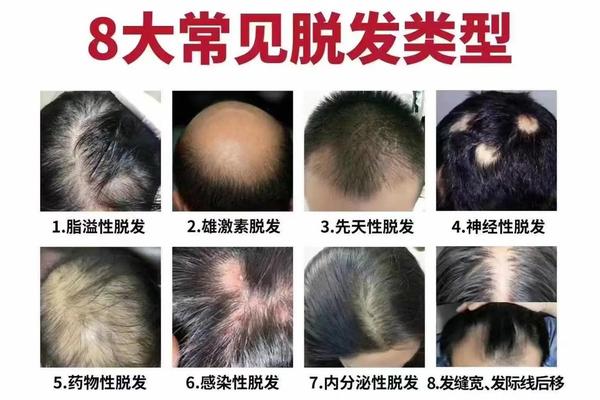

A型血女性的性格常被描述为内向敏感、追求完美且具有高度责任感。根据日本血型人格理论,A型血人群因历史农耕文化的影响,形成了注重合作但易压抑情绪的心理模式。这种性格特质可能导致她们在职场或家庭中长期处于高压状态。研究表明,压力会引发皮质醇水平升高,进而干扰毛囊细胞的正常代谢周期,导致脱发问题。例如,A型血个体常因过度关注细节而陷入焦虑,而慢性压力已被证实是雄激素性脱发(AGA)的重要诱因之一。

A型血女性的饮食习惯可能加剧这一问题。历史上A型血族群以谷物为主食,蛋白质摄入不足的倾向可能延续至今。现代营养学指出,头发的主要成分为角蛋白,若长期缺乏优质蛋白和锌等微量元素,毛囊健康将受到威胁。这种饮食偏好与性格中的保守性形成循环:因害怕改变而维持单一饮食结构,进一步削弱头发的营养供给。

二、社会文化构建的认知偏差

血型与性格的关联性在日本等东亚社会被广泛传播,形成了一种文化标签。调查显示,亚洲A型血人群的脱发率约为40%,这与该血型在人口中的高占比(约38%)基本吻合,暗示统计数据可能存在“比例错觉”。社会舆论往往将这一现象归因为性格缺陷。例如,A型血女性常被贴上“易焦虑”“过度谨慎”的标签,这种刻板印象可能加重其心理负担,形成“压力—脱发”的恶性循环。

值得关注的是,血型理论的科学基础备受质疑。诺贝尔生理学奖得主兰特斯坦纳发现ABO血型系统时,仅关注红细胞抗原特性,未涉及性格或健康关联。心理学研究亦表明,自我实现的预言效应可能放大血型标签的影响:当个体反复接受“A型血易脱发”的信息后,可能无意识地通过抓挠头皮等行为加剧毛囊损伤。这种社会文化建构的因果关系,正在被越来越多的跨文化研究所证伪。

三、科学视角下的脱发诱因解析

从医学角度看,雄激素性脱发的核心机制与遗传基因密切相关。研究发现,位于X染色体上的AR基因变异会增强毛囊对双氢睾酮(DHT)的敏感性,导致毛囊微型化。虽然A型血女性可能因特定基因簇的连锁效应表现出较高发病率,但这与ABO血型本身无直接关联。例如,2016年《美国人类遗传学杂志》的基因组研究表明,决定脱发风险的基因位点与血型基因位于不同染色体区域,二者无显著相关性。

生活方式的影响同样不可忽视。A型血人群追求秩序的性格可能衍生出不良护发习惯,如频繁使用高温造型工具或过度清洁头皮。临床数据显示,每天洗发超过一次的女性,头皮屏障受损风险增加27%,这会加速毛囊退化。睡眠质量与头发生长周期密切相关,而A型血女性常因完美主义倾向牺牲休息时间,间接影响毛囊细胞的夜间修复。

四、跨学科研究的启示与展望

神经内分泌学的最新进展为理解性格—脱发关联提供了新思路。2024年东京大学的研究发现,血清素转运体基因(5-HTTLPR)的短等位基因携带者更易出现应激性脱发,而该基因在A型血人群中的分布频率并无特异性。这提示我们,性格特质对脱发的影响需通过多基因调控网络分析,而非简单归因于血型。

未来研究应注重纵向追踪与大数据分析。例如建立涵盖血型、基因型、生活习惯及心理评估的脱发人群数据库,利用机器学习模型识别真正的高危因素。针对A型血女性的干预策略需兼顾心理疏导与营养管理:通过认知行为疗法降低焦虑水平,配合含锌、生物素及Omega-3的膳食补充,可能比单纯关注血型更有实际意义。

总结与建议

当前证据表明,A型血女性的脱发倾向更多源自遗传、激素及环境因素的复杂交互作用,而非血型本身的生物学特性。社会文化中的刻板印象可能通过心理机制间接加剧问题,但缺乏严谨的科学支撑。建议公众以理性态度看待血型理论,重点改善压力管理、均衡饮食及科学护发等可控因素。学术界需加强跨学科合作,通过分子生物学与社会心理学的交叉研究,揭示脱发机制的全景图谱,为个性化防治提供可靠依据。