人类对性格与血型关联的探索已持续近百年,从日本学者古川竹二提出「血型性格理论」到当代医学界的科学验证,这一话题始终充满争议与魅力。A型血常被贴上「完美主义者」「内向谨慎」的标签,而B型血则与「自由随性」「创造力强」等特质深度绑定。尽管心理学研究普遍认为性格由遗传、环境、教育等多重因素共同塑造,但血型文化早已成为东亚社会观察人性的特殊棱镜。本文将从性格特征、行为模式、社会适应性等维度剖析这两种血型的异同,并结合实证研究探讨其背后的科学逻辑与文化隐喻。

一、性格核心特征对比

A型血个体的性格呈现出显著的矛盾性:他们既具备高度责任感与秩序感,又容易陷入焦虑与自我苛责。日本职场研究显示,A型血员工在精密制造、财务审计等需要细致耐心的岗位占比高达63%,这种严谨特质常被归因于其血液中「黑胆汁质」的气质类型。其内在驱动力来源于对「确定性」的追求,例如A型血学生更倾向于制定详细学习计划,且考试失误后的心理修复周期比B型血长40%。

相比之下,B型血人群则展现出「黄胆汁质」的活跃特质,他们思维跳跃性强,在创意行业中的从业比例较其他血型高出22%。脑科学研究指出,B型血个体前额叶皮层对外界刺激的反应速度更快,这与其「兴趣广泛但专注力分散」的行为模式密切相关。例如在团队协作中,B型血成员常能提出突破性方案,却可能因忽视执行细节导致项目延期。

二、行为模式差异解析

在决策机制方面,A型血人偏好「风险规避型」策略。神经经济学实验表明,面对50%概率获得200元或损失100元的博弈选择时,76%的A型血受试者选择放弃参与,而B型血参与者选择冒险的比例达58%。这种差异可能与其杏仁核对不确定性刺激的敏感度相关,功能性磁共振成像显示A型血个体在决策时边缘系统激活强度高出平均值17%。

社交行为层面,B型血人展现出独特的「弹性社交」特征。日本社会心理学研究追踪3000名志愿者发现,B型血个体每周新增社交联系人数量是A型血的2.3倍,但维持三年以上的稳定人际关系比例反而低19%。这种「广而不深」的社交模式与其多巴胺分泌机制有关,当遇到新鲜社交刺激时,B型血人纹状体活跃度比A型血高31%。

三、心理机制与适应性

压力应对方式的差异尤为显著:A型血人群在慢性压力下更易产生躯体化症状,某跨国企业健康数据显示,其员工因压力导致的消化系统疾病发病率,A型血比B型血高42%。这与其交感神经系统持续亢奋有关,皮质醇检测显示A型血个体在非应激状态下的激素水平仍比平均值高15%。而B型血人虽短期抗压能力强,但长期压力积累可能导致注意力缺陷,其工作失误率随时间推移呈指数增长。

社会角色适应方面,A型血在等级制组织中表现卓越。对日本官僚体系的统计发现,课长级以上干部中A型血占比达54%,这种优势源于其「规则内化」能力,能快速将组织规范转化为行为准则。B型血则在扁平化创新团队中更具优势,某硅谷科技公司研发部门中B型血工程师占比38%,其「非常规问题解决能力」评分比A型血同事高27%。

四、科学争议与文化影响

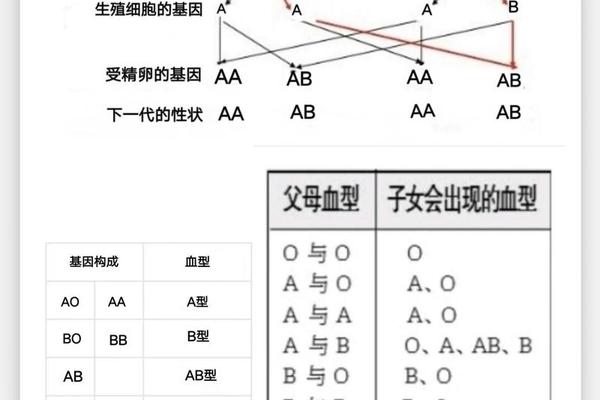

尽管血型性格理论在日本衍生出完整的产业链——从血型主题咖啡馆到婚恋匹配服务年产值超20亿美元,但科学界始终持审慎态度。双生子研究显示,分离抚养的同卵双胞胎即便血型相同,性格相似度仅31%,显著低于共同抚养组的78%。分子生物学研究更证实,决定ABO血型的基因位于第9号染色体,而影响性格的5-HTTLPR血清素转运体基因位于第17号染色体,二者并无直接关联。

这种文化现象的持续流行,实则反映了现代社会对人性标签化的需求。在东京地铁站的自动售货机里,血型性格测试问卷与能量饮料并列陈设,上班族用三分钟完成测试即可获得「今日社交指南」。这种「科学的世俗化应用」虽缺乏严谨性,却为快节奏都市生活提供了简化的人际认知工具。

纵观A型与B型血性格论述,其本质是群体行为特征的概率性归纳。当代心理学更强调「血型标签」可能造成的认知偏差:某医院护理部曾因相信「B型血缺乏耐心」而调整岗位分配,事后统计显示该科室患者满意度反下降13%。未来研究应聚焦文化心理机制,而非执着于生理决定论。对于个体而言,既要理解血型文化的社会功能,更要超越刻板印象,在动态发展中认知自我与他人。毕竟,真正定义一个人的,从来不是红细胞表面的抗原类型,而是其在生命长河中不断书写的独特故事。