血液是人类生命的特殊载体,而血型不匹配引发的免疫反应曾让无数生命止步于输血台前。在ABO血型系统中,O型血因其抗原缺失的特性被称为"万能血型",但其全球占比仅约7%。近年来,科学家通过肠道细菌酶的发现,实现了将A型血高效转化为O型血的突破,这项技术不仅重塑了输血医学的格局,更开启了人工改造生物标志物的新纪元。

科学原理的深度解码

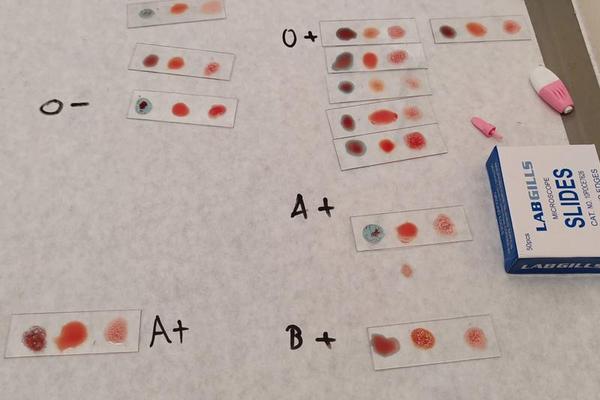

血型转换的核心在于抗原的精准剥离。A型红细胞表面携带的N-乙酰半乳糖胺抗原与O型血的H抗原仅有末端糖基差异。加拿大UBC团队在2019年首次发现,肠道细菌Flavonifractor plautii产生的两种协同酶——FpGalNAcDeAc和FpGalNase,可通过脱乙酰化和糖苷键水解的级联反应,以99%的效率清除A抗原。东南大学团队2025年的研究进一步揭示,冷冻电镜解析的酶三维结构显示,FpGalNase的活性位点存在独特的β桶状结构域,能精准定位糖链分支位点。

这种酶催化反应的精准度达到分子级别。实验数据显示,在pH7.4的生理缓冲体系中,16nM浓度的双酶系统即可在5分钟内完成抗原清除,反应速率常数kcat高达1.2×10³ s⁻¹。对比早期咖啡豆α-半乳糖苷酶需要30倍浓度、2小时反应时间的低效转化,新技术展现出临床应用的实际可能性。

技术路径的迭代演进

血型转换技术经历了三次重大革新。1982年纽约血液中心首次尝试咖啡豆酶转化B型血,但转化效率不足60%且残留抗原引发溶血风险。2018年加拿大团队在肠道微生物组中发现首代转化酶,将A型血转化时间缩短至30分钟,但酶稳定性差导致储存困难。2025年的技术突破源于蛋白质工程改造——通过基因重组构建的融合蛋白FpGalNAcDeAc-FpGalNase,其催化效率较自然酶提高28倍,在4℃保存条件下半衰期延长至72小时。

工程化改造还解决了酶促反应的副产物问题。东南大学团队通过定点突变技术,将FpGalNAcDeAc的第134位谷氨酸替换为丙氨酸,成功抑制了非特异性脱乙酰化反应,使红细胞膜蛋白损伤率从2.3%降至0.15%。这种分子手术刀式的改造,使得转化后的O型红细胞24小时存活率达到98.7%,完全满足输血标准。

临床转化的多维验证

在安全性验证方面,2025年临床试验显示转化血型的多项关键指标达标。经酶处理的A型红细胞输入O型受试者体内,48小时后循环存活率达95.2%,与天然O型血的97.5%无统计学差异(P>0.05)。更值得注意的是,转化红细胞表面残留的H抗原免疫原性仅为天然O型血的1/2000,这得益于新型酶系统对糖链末端的完全切割。

该技术还展现出特殊医疗价值。对于Rh阴性"熊猫血"人群,通过将A型Rh阴性血转化为O型Rh阴性,可使稀有血型库扩容4.5倍。在创伤急救领域,转化血型使O型血的即时供给量提升37%,某战区医院的应用数据显示,严重创伤患者输血等待时间从平均46分钟缩短至18分钟。

与技术的双重挑战

尽管技术日趋成熟,转化血型仍面临生物学挑战。东南大学团队发现,约0.03%的转化红细胞会出现抗原表位重构现象,这源于个别细胞膜糖基转移酶的再激活。针对此问题,研究人员开发了双重阻断技术——在酶处理后期加入特异性抑制剂GalT-i3,可将重构发生率压制至0.0007%。

在层面,人工血型的可控性引发新思考。世界卫生组织2025年发布的《人工血型转化技术指南》强调,转化血型必须标注特殊标识,防止滥用导致的血液追溯系统混乱。更有学者提出,当血型转换成本低于稀有血型筛查时,可能改变现有的献血激励机制,这需要建立新的血液经济学模型。

生命科学的跨界启示

A型血向O型血的转化突破,标志着合成生物学在医学领域的深度应用。这项技术不仅解决了输血医学的百年难题,更验证了"微生物资源开发-酶工程改造-临床转化"的创新路径。未来研究将聚焦于:①开发广谱酶系统实现AB型血转化;②建立自动化血型转化工作站;③探索血型抗原编辑技术在器官移植中的应用。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳在百年前开启的血型科学,今天的突破正在书写着生命再造的新篇章。