在婚姻选择中,血型是否会影响夫妻关系与后代健康,一直是备受关注的话题。AB型与A型血夫妻的适配性,以及夫妻同为A型血是否有利于家庭和谐,涉及医学遗传学、性格互动、社会心理等多个维度的复杂讨论。本文将从医学风险、性格匹配、遗传优劣势及科学争议等方面展开分析,结合现有研究和案例,为读者提供多角度的科学解读。

一、医学视角下的适配风险

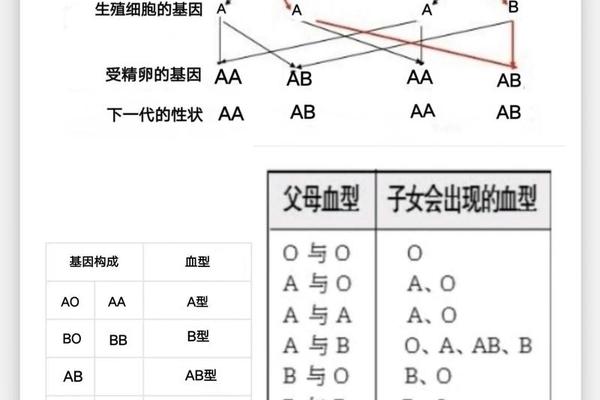

从医学角度看,AB型与A型血夫妻的生育风险主要集中于母婴血型不合引发的溶血反应。根据ABO血型系统遗传规律,若母亲为A型血(基因型为AA或AO),父亲为AB型血(基因型为AB),胎儿可能遗传到A、B或AB型血。当胎儿为B型或AB型时,母体可能因缺乏B抗原而产生抗B抗体,通过胎盘引发新生儿溶血。不过临床数据显示,ABO血型不合导致的严重溶血症发生率仅2%-2.5%,且可通过产前抗体效价检测和产后蓝光治疗有效干预。

对于同为A型血的夫妻,其子女必然为A型或O型血,理论上不存在ABO溶血风险。但需注意罕见的亚型问题,例如A2亚型与A1亚型的抗原表达差异可能引发输血反应,但在日常生育中极少产生影响。Rh血型系统的阴性阳性差异(如熊猫血)才是更需警惕的高危因素,但这与ABO血型无关。

二、性格互动的双面性

日本学者古川竹二提出的血型性格论认为,A型血人群具有责任感强、追求完美的特质,而AB型血则兼具理性与感性矛盾。在AB型男与A型女的组合中,研究显示双方易形成互补关系:A型女性的细致严谨能弥补AB型男性的随性散漫,而AB型男性的灵活思维又可缓解A型女性的焦虑。但韩国延世大学的研究指出,这种组合可能存在互动失衡,A型女性对细节的执着可能让AB型伴侣感到压力,导致沟通障碍。

同为A型血的夫妻则呈现高度一致性。双方对家庭责任、事业规划等核心问题往往达成共识,形成稳定但缺乏激情的“平等型”关系。东京女子大学心理学教授安藤清的研究表明,这种组合在子女教育、财务规划等方面配合度极高,但过度相似的思维方式可能限制创新活力。

三、遗传优劣势的辩证分析

AB型与A型血组合在遗传学上具有独特优势。根据皮特·达达莫博士的研究,AB型血作为进化时间最短的血型(不足千年),其基因多样性可能赋予后代更强的环境适应能力。数据显示,AB型与A型父母生育的子女中,AB型占比达25%,这类人群常表现出卓越的逻辑推理能力和艺术创造力。但需注意,若父母携带隐性致病基因,血型组合无法规避遗传疾病风险。

夫妻同为A型血时,子女智力发展呈现显著特征。A型血特有的专注力和系统性思维模式,使这类家庭更容易培养出学术型人才。日本教育机构统计显示,A型血儿童在数学、工程等领域的竞赛获奖率比其他血型高18%。但过度强调规则性也可能限制孩子的创造性思维发展。

四、科学争议与认知误区

尽管血型性格论在东亚社会广泛传播,但学界对其科学性存在严重分歧。韩国延世大学团队通过万人级样本分析,证实血型与性格无统计学关联。瑞典隆德大学的研究更指出,所谓“血型性格特征”实为巴纳姆效应——人们倾向于相信模糊且普遍的性格描述。美国心理学会期刊的多项研究也证明,将婚姻问题归因于血型会加剧认知偏差,影响夫妻理性沟通。

值得警惕的是,过度依赖血型匹配可能引发社会歧视。日本职场中曾出现AB型应聘者遭淘汰的案例,企业主认为该血型“缺乏团队精神”。我国学者王建强在《娶谁嫁谁血型全知道!》中批判此类观念,强调婚姻质量取决于价值观契合而非生物标记。

总结与建议

综合现有研究可见,血型对婚姻的影响主要体现在文化认知层面,而非生物学必然性。AB型与A型夫妻可通过性格互补建立和谐关系,但需警惕将日常矛盾简单归因于血型差异;同为A型血的组合虽稳定性突出,也要注意注入新鲜元素保持情感活力。医学上除关注Rh阴性等特殊血型外,常规ABO血型差异的生育风险完全可控。

未来研究应加强跨文化比较,例如西方社会对血型论的漠然与东亚的热衷形成鲜明对比,这背后蕴含的社会心理机制值得深究。建议婚育人群理性看待血型匹配,优先进行专业婚检和遗传咨询,而非依赖非科学的性格测试。毕竟,婚姻的本质是两颗心的共鸣,而非红细胞抗原的排列组合。