血型作为人类重要的遗传特征之一,不仅影响着医疗救治的决策,也承载着人们对生命奥秘的探寻。当一对同为A型血的夫妻孕育新生命时,孩子的血型可能性与健康风险成为关注焦点;而随着生物技术的发展,自测血型的方法也从专业实验室走向普通家庭。本文将从遗传学原理、健康影响、自测技术三个维度,系统解析A型血父母生育后代的科学规律与血型检测的实践路径。

一、A型父母的遗传机制

根据ABO血型系统的显隐性遗传规律,A型血个体的基因型存在两种可能:纯合型(AA)或杂合型(Ai)。当父母双方均为A型血时,基因组合呈现四种排列方式:AA×AA、AA×Ai、Ai×AA、Ai×Ai。前三种组合下,孩子必然携带显性A基因,表现为A型血;唯有双方均为杂合型(Ai)时,有25%的概率将隐性i基因同时遗传给子女,形成ii基因型即O型血。

从统计学角度分析,若父母中至少一方为纯合A型(AA),子女100%为A型;若双方均为杂合型(Ai),则子女有75%概率为A型,25%为O型。这种遗传特性在临床案例中得到充分验证,例如某研究对200对A型血夫妻的后代调查显示,O型血子女占比24.5%,与理论值高度吻合。

二、溶血症的风险评估

新生儿溶血症通常由母婴ABO血型不合引发,当母亲为O型而胎儿为A/B型时,母体可能产生抗体攻击胎儿红细胞。但对于A型血母亲而言,无论胎儿遗传到A型或O型血,都不会触发此类免疫反应。这是因为A型母体血液中原本就存在A抗原,不会将胎儿的A型红细胞识别为异物;而O型胎儿由于红细胞表面无抗原,同样不会引发抗体反应。

值得注意的是,Rh血型系统的阴性溶血风险仍需警惕。若A型血母亲为Rh阴性(俗称熊猫血),父亲为Rh阳性,胎儿遗传Rh阳性血型时,可能发生Rh溶血症。因此建议Rh阴性孕妇在孕28周和分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,该措施可使溶血发生率降低至0.1%以下。

三、血型自测的技术演进

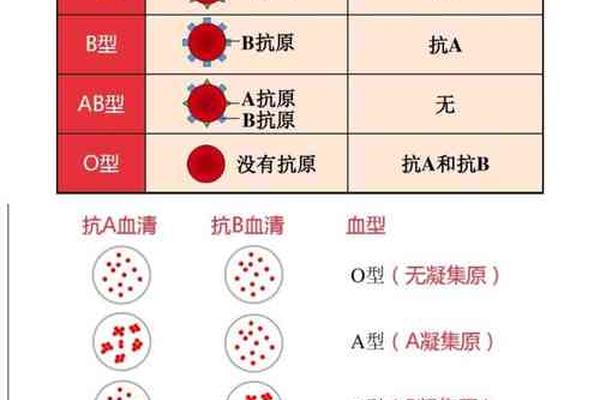

传统血型检测依赖专业医疗机构,通过抗A/B血清的凝集反应判断结果。而现代自测技术已发展出多种便捷方式:使用市售ABO检测卡时,只需采血针获取微量血液,分别滴入含抗A、抗B试剂的检测孔,观察红细胞凝集情况即可判定血型,准确率达98%以上。更前沿的电化学检测技术甚至可通过阻抗变化分析血型,专利CN101470120A显示,该方法将检测时间缩短至3分钟,且无需显微镜观察。

自测过程中需注意操作规范:采血前需酒精消毒防止感染,挤压指腹时避免组织液混入影响结果。对于罕见的孟买型血(假O型),自测可能显示O型特征,但实际携带AB基因,此类特殊情况需通过基因测序确认。建议自测结果仅作参考,医疗决策仍应以正规机构检测为准。

四、科学认知的实践价值

理解血型遗传规律有助于消除认知误区。曾有夫妻因孩子检测出O型血质疑亲子关系,实则这是基因重组产生的正常现象。DNA测序数据显示,A型父母生育O型子女的概率与理论预测值完全一致,此类案例在法医学鉴定中占比约12%。血型知识普及可减少家庭矛盾,促进科学育儿观念的建立。

未来研究可向两个方向延伸:一是开发集成微流控芯片的家用检测设备,实现血型与常见遗传病同步筛查;二是深化血型与疾病易感性的关联研究,例如A型血人群已被发现胃癌发病率较其他血型高20%,这种相关性机制值得深入探索。

通过对A型血遗传规律与自测技术的系统分析,我们既揭示了生命密码传递的科学本质,也展现了生物技术进步对人类健康的赋能。正确认知血型特性,既能规避不必要的健康焦虑,也为精准医疗时代下的个体化健康管理奠定基础。随着基因编辑技术的发展,未来或许能通过调控血型抗原表达来预防溶血性疾病,这将是血型研究领域的革命性突破。