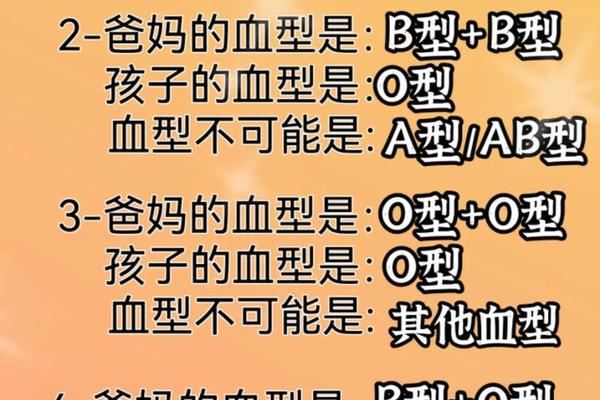

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最重大的血型分类方式,其遗传规律由奥地利科学家兰德施泰纳于1900年提出。父母各提供一个等位基因,组合形成子女的血型基因型。A型血个体可能携带AA或AO基因型,B型血则为BB或BO,而O型为ii,AB型为AB。当夫妻分别为A型(AA/AO)和B型(BB/BO)时,基因重组将产生四种可能性:A型、B型、AB型或O型。

以具体组合为例,若父亲为AO型(A型),母亲为BO型(B型),子女可能通过基因重组获得AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)的基因型。这一过程遵循孟德尔遗传定律,其中AB型属于共显性遗传,O型则为隐性遗传。值得注意的是,父母是否为纯合子(AA/BB)或杂合子(AO/BO)直接影响后代血型的概率分布。例如,纯合A型(AA)与纯合B型(BB)结合时,所有子女均为AB型;而杂合父母(AO+BO)生育四种血型的概率均存在。

二、血型组合的概率分布与统计规律

根据临床统计,A型与B型夫妻生育子女的血型概率呈现动态变化。若父母一方为纯合子(AA或BB),另一方为杂合子(AO或BO),则子女出现AB型的概率为50%,A型或B型各占25%,而O型概率为0。若双方均为杂合子(AO+BO),则四种血型的出现概率均等,各占25%。这种概率差异源于父母基因型的隐性特征,例如O型基因(i)仅当双方均提供i时才会显性表达。

全球范围内的血型分布数据显示,东亚人群中AB型约占10%,而欧美地区AB型比例不足5%。这种地域差异与基因频率相关,例如中国汉族人群中B型基因频率较高,导致A型与B型夫妻生育AB型子女的概率相对更高。值得注意的是,统计学规律仅反映群体特征,具体到个体家庭仍需通过血液检测确认。

三、临床医学中的特殊案例与争议

尽管ABO血型遗传规律明确,但临床实践中仍存在例外情况。例如"孟买血型"(伪O型)个体因缺乏H抗原,其基因型可能隐藏A或B基因,导致子女出现"不符合遗传规律"的血型。"顺式AB"现象(cis-AB)使单个等位基因同时携带A和B抗原信息,可能使AB型父母生育O型子女,或A/B型父母生育AB型子女。这类罕见血型的全球发生率约为五十万分之一,需通过特殊血清学检测才能识别。

另一个争议点在于新生儿溶血风险。虽然A型与B型夫妻的ABO血型不合概率较低,但若母亲为O型而子女为A/B型,或涉及Rh阴性血型时,可能引发免疫性溶血反应。例如Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,诱发抗体产生,导致后续妊娠中出现溶血性贫血。孕期血型筛查与抗体监测已成为围产期保健的常规项目。

四、社会认知误区与科学解读

民间常存在"血型决定性格"或"血型匹配影响亲子关系"等错误认知。事实上,血型作为稳定的遗传标记,仅反映红细胞表面抗原特征,与性格、命运等无科学关联。曾有案例显示,母亲误将自身AB型与配偶O型生育的"不可能组合"归因于问题,后经基因检测发现实为罕见的顺式AB型遗传。这类案例凸显普及血型科学知识的重要性。

在法律领域,血型曾作为亲子鉴定的辅助手段,但其准确性有限。现代法医学已转向DNA STR分型技术,该技术通过分析16-20个基因座的等位基因频率,将亲子关系确认准确率提升至99.99%以上。尽管如此,基础血型检测仍可作为初步筛查工具,例如O型父母不可能生育AB型子女的生物学铁律。

A型与B型夫妻生育子女的血型遵循特定的遗传规律,但需考虑基因型纯合性、地域基因频率及罕见血型的影响。临床实践中,建议夫妻在孕前进行详细血型检测(包括ABO和Rh血型),必要时补充不规则抗体筛查。对于血型异常的家庭,应通过分子生物学检测排除特殊血型可能,而非简单质疑生物学亲缘关系。

未来研究可深入探索血型抗原的分子调控机制,开发快速检测罕见血型的便携设备。加强公众科普教育,消除对血型功能的误解,将有助于构建更科学的生育健康管理体系。在生命科学飞速发展的今天,正确理解血型遗传规律既是医学进步的要求,也是每个家庭做出理性健康决策的基础。