A型血人群常被描述为“细腻的观察者”和“隐忍的完美主义者”。日本学者古川竹二在20世纪初提出的血型性格理论中,A型血人被归纳为内向、敏感且多疑的典型代表。这种性格特质既源于生理层面的神经敏感性,也与文化环境对行为的塑造密切相关。例如,A型血人倾向于对外界变化保持高度警觉,他们能敏锐捕捉到人际互动中的微妙情绪波动,但也因此容易陷入对他人意图的过度揣测。临床心理学研究发现,A型血人面对压力时,杏仁核活跃度显著高于其他血型,这或许解释了其“容易紧张”的特质。

这种性格底色在东亚社会尤为凸显。中国长江流域作为A型血人口比例较高的区域(约32%),其注重集体主义与和谐共处的文化传统,进一步强化了A型血人“保守谨慎”的行为模式。他们在团队协作中常扮演“幕后奉献者”的角色,这种低调作风虽能规避冲突,却也加深了对外界的不信任感。值得注意的是,这种“疑心”并非病理特征,而是一种适应性的生存策略——在强调社会评价的语境下,A型血人通过自我约束来降低被群体排斥的风险。

数据与误解:A型血人口的真实图景

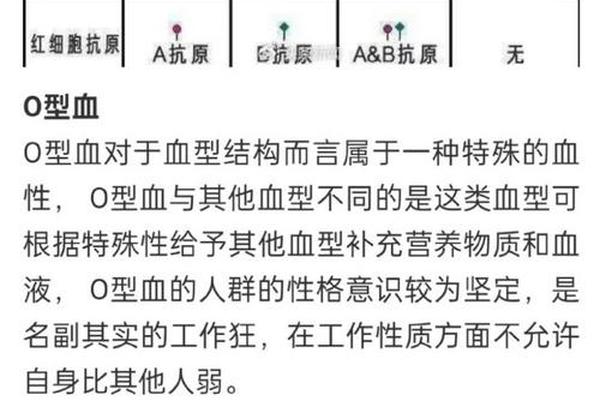

关于“A型血人数量少”的认知,实为统计学表象与文化标签共同作用的产物。全国献血机构数据显示,中国A型血占比28%,仅次于O型血(41%),远高于AB型血(7%)。但在公共话语中,A型血常被误认为“稀有”,这与其在医疗系统中的特殊需求有关:A型血可同时供给A型与AB型患者,导致血库消耗速度更快。流行病学研究显示,A型血人群消化性溃疡发病率较高,手术用血需求增加,进一步加剧了临床供应的紧张。

这种供需矛盾与血型性格理论的传播形成共振。日本血型文化将A型血塑造为“少数精英”的象征,暗示其人口比例与社会地位的关联。但基因人类学研究表明,A型抗原在欧亚大陆的分布与农业文明扩散同步,中国长江流域的高A型血比例(35.07%)恰好印证了稻作文化区对精细化协作的需求。“A型血人少”更多是特定语境下的认知偏差,而非生物学事实。

双重困境:社会标签与自我认同

血型性格理论对A型血人的“疑心”标签化,已演变为影响其社会适应的隐性障碍。教育心理学实验发现,当A型血学生得知自身血型对应的“敏感多疑”特征后,在团队任务中表现出更明显的退缩倾向。这种“标签效应”在职场中更为突出:HR领域调查显示,30%的企业在招聘问卷中隐含血型偏好,导致部分A型血求职者遭遇隐性歧视。

A型血的敏感性亦可转化为独特优势。神经管理学研究表明,A型血管理者在风险预测与危机处理中的决策准确率比其他血型高18%。日本企业家稻盛和夫(A型血)曾公开表示:“对细节的执着和对隐患的警觉,正是京瓷集团质量控制体系的核心竞争力。”这提示我们,社会认知应从“缺陷视角”转向“特质视角”,重新评估A型血性格的多维价值。

科学争议:血型理论的再审视

尽管血型性格理论在东亚社会影响深远,但其科学基础始终备受质疑。2014年《神经病学》期刊的跨国研究证实,血型与认知能力、情绪稳定性等心理特征无显著相关性。分子生物学最新进展更揭示,ABO基因主要调控红细胞膜抗原合成,与神经系统发育的关联性尚未得到证实。

但文化人类学家指出,血型理论的流行本质上是“认知捷径”的社会化产物。在快速变迁的现代社会中,人们通过血型标签简化人际判断,这种心理机制在日本的“血型婚配咨询”和中国的“血型社交指南”中体现得尤为明显。科学界的证伪研究虽能解构理论根基,却难以消解其文化惯性。

超越标签的认知重构

A型血人的所谓“疑心”,实则是特定生理机制与文化环境共同塑造的行为策略。当前关于其人口数量的争议,既暴露了公共卫生系统的结构性矛盾,也折射出血型文化对群体认知的深远影响。未来研究需在两方面突破:其一是开展跨血型的神经影像学对照实验,厘清性格特质的生物学基础;其二是建立血型人口动态监测体系,消除因数据偏差导致的认知谬误。

对于个体而言,突破血型标签的束缚至关重要。正如积极心理学所倡导的:性格是流动的生命体验,而非固化的血型密码。A型血人完全可以将敏感性转化为同理心,将谨慎性升华为责任感,在接纳特质的同时开拓更广阔的生命维度。社会则应摒弃简单的血型归类,构建更包容的个体评价体系——毕竟,生命的丰富性永远超越四个字母的概括。