血液作为生命的纽带,承载着人类互助共济的文明密码。在ABO血型系统中,A型与B型血占据重要地位,两者合计约占全球人口的60%以上。作为献血主力军之一,A型与B型献血者不仅维系着血库的动态平衡,更在医学实践中展现出独特的生物学价值。深入探究这两种血型的科学特性及其社会意义,对于优化血液资源配置、提升医疗救治效率具有深远影响。

生物学特性与血液相容性

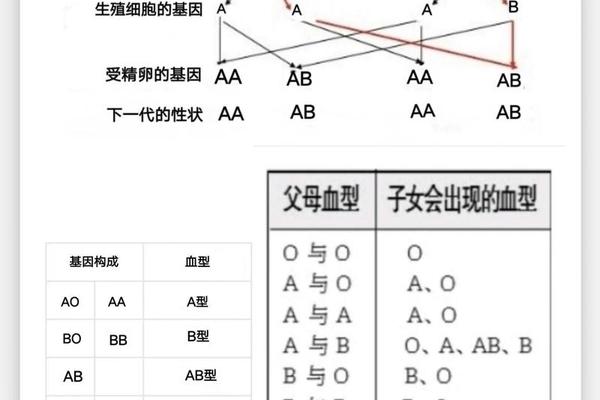

A型与B型血的本质差异源于红细胞表面抗原的分子结构。A型红细胞携带N-乙酰半乳糖胺抗原,而B型红细胞则带有半乳糖抗原,这种差异由9号染色体上的ABO基因决定。抗原的免疫原性使得不同血型间存在天然抗体:A型血清含抗B凝集素,B型血清含抗A凝集素,这种特性构成了输血相容性的基础准则。

在输血实践中,A型血可安全输给同型或AB型受血者,B型血同样适用于同型或AB型患者。这种单向兼容性形成了特殊的血液供需链:当A型血库存充足时,可为AB型患者提供备用资源;B型血同样承担着支撑AB型血库的重要角色。值得注意的是,随着血型酶转化技术的发展,科学家已能通过特定细菌酶去除A/B抗原,这为特殊场景下的血液通用化提供了新可能。

区域需求与献血现状

中国血型分布数据显示,B型血人群占比28.7%,A型血占20.7%,两者合计贡献近半数临床用血。但在实际采供体系中,O型血以40.2%的献血占比成为绝对主力,这与O型血的"万能供血者"传统认知密切相关。值得警惕的是,2022年广州番禺区血库数据显示,B型血季节性短缺频发,部分时段库存量仅为安全标准的60%。

造成这种矛盾的核心原因在于公众认知偏差。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中高浓度的抗A/抗B抗体仍可能引发溶血反应,特别是在大量输血时风险倍增。因此建立精准的血型匹配意识,引导A/B型人群积极参与献血,成为缓解结构性缺血的关键举措。

医学价值与社会意义

从临床救治角度看,A型血在心血管疾病预防方面表现突出。研究显示,A型人群普遍具有更高的膳食纤维摄入量,其血液中高密度脂蛋白含量较其他血型高15%,这种特性使得A型全血在冠心病患者输血治疗中具有独特优势。而B型血富含的免疫球蛋白IgM浓度较平均水平高12%,在烧伤感染、术后抗炎等场景下展现出特殊疗效。

在社会公益层面,每位A/B型献血者都构建起三重保障网络:直接满足同型患者需求、支撑AB型血库、通过成分分离技术制备特种血液制品。数据显示,单次400ml全血捐献可分离出200ml红细胞悬液、100ml血浆及20单位血小板,这些成分能分别救治3位不同患者。这种资源裂变效应使得A/B型献血具有超越个体救助的群体价值。

技术创新与未来方向

当前血型转化技术取得突破性进展,丹麦科学家利用肠道菌群提取的糖苷酶,已实现A/B型红细胞向O型的高效转化,转化率达98.7%。这项技术不仅缓解了O型血供应压力,更赋予A/B型血液新的应用维度——经转化处理的血液可作为战略储备,在重大灾害时发挥应急作用。但技术转化仍需突破两大瓶颈:酶处理成本高达每单位血液120美元,以及长期储存导致的抗原复现现象。

未来研究应聚焦于三方面突破:开发常温保存的冻干酶制剂降低处理成本、建立抗原稳定性监测体系、探索基因编辑技术直接改造造血干细胞。同时需要开展公众科普消除"血型决定论"误区,2024年调查显示,38%的A型人群因"易焦虑"的刻板印象回避献血,这需要通过科学传播重建认知。

当400ml鲜血从献血者的臂弯流入采血袋,完成的是从生物样本到生命礼物的质变。A型与B型献血者用殷红的热血绘制出立体救助网络,既维系着血型生态的平衡,又推动着医学技术的革新。在细胞治疗与基因工程蓬勃发展的今天,我们既要善用新技术突破血型壁垒,更要守护人性中最本真的互助精神——因为每一滴鲜血的温度,都源自人类文明生生不息的共情力量。