1900年,奥地利医学家卡尔·兰德斯坦纳通过红细胞凝集实验,首次揭示了人类血液的奥秘。他发现当红细胞表面的A抗原与血清中的抗B抗体相遇时,会触发特异性免疫反应,这一突破性发现不仅奠定了现代输血医学的基础,更让A型血作为ABO系统中最早被定义的类型之一,成为人类探索生命密码的重要起点。A型血的特征性标志——红细胞表面的A型抗原,本质是由H抗原前体连接N-乙酰半乳糖胺残基形成的糖蛋白结构,这种分子构型差异使得A型血在免疫应答、疾病易感性等方面展现出独特属性。

从免疫学视角看,A型血的血清中天然存在抗B抗体,这种看似矛盾的现象实则源于生命早期的免疫耐受机制。研究显示,人体在胚胎发育阶段即对自身抗原产生耐受,而自然界广泛存在的类B抗原物质(如肠道菌群中的多糖成分)持续刺激免疫系统,促使A型血个体优先产生抗B抗体。这种抗体分布特征直接影响临床输血原则,A型受血者若输入B型血液,抗B抗体会立即攻击异源红细胞,导致致命性溶血反应。因此现代医学强调严格的同型输血,仅在紧急情况下允许O型血作为临时替代。

二、基因编码中的遗传密码

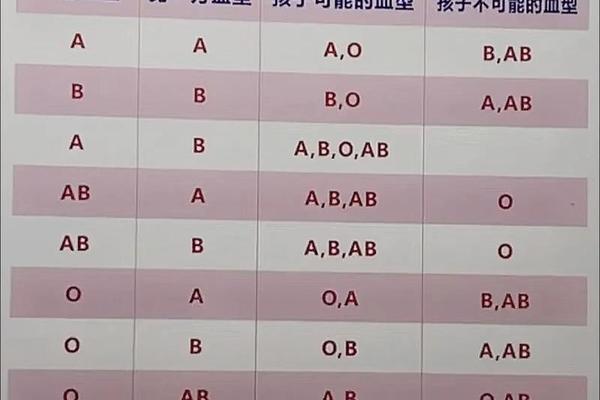

A型血的遗传规律遵循孟德尔定律,由9号染色体上的IA、i等位基因控制。当个体携带IAIA或IAi基因型时,均表现为A型血特征。这种显隐性关系在亲子遗传中形成独特规律:若父母均为A型血(IAi型),其子女可能出现25%的O型血概率;而A型与AB型血父母结合时,子代完全排除O型血可能。电视剧《风云》中的经典案例正基于此——当AB型父亲与B型母亲生育O型血子女时,基因矛盾直接揭示非生物学亲缘关系。

值得注意的是,极少数“孟买血型”现象挑战了传统认知。这类特殊个体因缺乏H抗原前体,即便携带IA基因也无法合成A抗原,常规检测中表现为O型血,但其基因型仍可能携带A型遗传信息。2019年国内某医院曾报道真实案例:O型母亲与AB型父亲诞下B型婴儿,基因测序最终揭示母亲实为孟买血型携带者。这类发现提示,血型鉴定需结合分子生物学技术,避免单纯依赖血清学检测的局限性。

三、健康风险的双刃剑特性

大量流行病学研究揭示,A型血与特定疾病存在显著相关性。2020年跨国团队在《medRxiv》发表的新冠病毒感染研究指出,A型血人群感染风险较其他血型增加45%,重症转化率提升50%,可能与病毒刺突蛋白与A抗原的分子模拟效应有关。2022年《Neurology》杂志针对60万人的队列研究进一步发现,A型血人群60岁前发生缺血性中风的风险较O型血增加16%,推测与凝血因子Ⅷ水平升高及血小板聚集倾向相关。

然而风险背后亦存在保护机制。针对消化系统肿瘤的大规模研究显示,A型血人群胃癌发病率较B型血低22%,肠癌风险降低18%,这种保护效应可能与消化道黏膜表面A抗原抑制特定病原体定植有关。在营养代谢领域,A型血个体对植物性食物表现出更优的代谢适应性,高纤维饮食可使其肠道菌群中产短链脂肪酸菌群丰度提升30%,显著改善胰岛素敏感性。

四、生命科学的未来启示

随着精准医学的发展,血型研究正从群体统计学向个体化医疗延伸。基于A型血人群特质的干预策略已初见成效:针对凝血功能异常开发的个性化抗凝方案,使术后血栓发生率降低28%;利用A抗原作为靶点的肿瘤疫苗临床试验,在乳腺癌治疗中取得突破性进展。血型与微生物组的交互作用成为新兴研究方向,初步数据显示A型血个体肠道中拟杆菌门比例较O型血高15%,这种差异可能通过肠脑轴影响神经退行性疾病进程。

未来研究需在三个维度深化:一是建立多中心血型生物数据库,整合基因组、蛋白组等多组学数据;二是开发动态监测技术,解析环境因素对血型相关基因表达的影响;三是探索血型抗原在免疫治疗中的工程化应用,如设计血型特异性CAR-T细胞等。这些探索将推动血型科学从现象描述迈向机制解析,最终实现预防医学与治疗手段的双重革新。

作为人类最古老的生命印记之一,A型血既是遗传编码的产物,也是环境适应的见证。从输血安全的基石到疾病预警的指针,从基因图谱的坐标到精准医疗的靶点,对A型血的持续探索不仅揭示着生命本质的奥秘,更指引着未来医学的发展方向。在个体健康管理与公共卫生策略中,理解血型特质将成为优化医疗资源配置、实施疾病分层预防的重要科学依据。