在人类漫长的生命传承中,血型遗传始终披着神秘面纱。当O型血母亲诞下A型血婴儿时,这种看似"矛盾"的遗传现象常常引发公众的困惑与好奇。事实上,这种遗传组合完全符合孟德尔定律,却也因此衍生出诸多值得探讨的医学与社会议题。从新生儿溶血风险到亲子关系的社会认知,从免疫系统特性到性格发展的争议,这个特殊的血型组合恰如一面棱镜,折射出生命科学与人文学科交织的斑斓光谱。

血型遗传的生物学机制

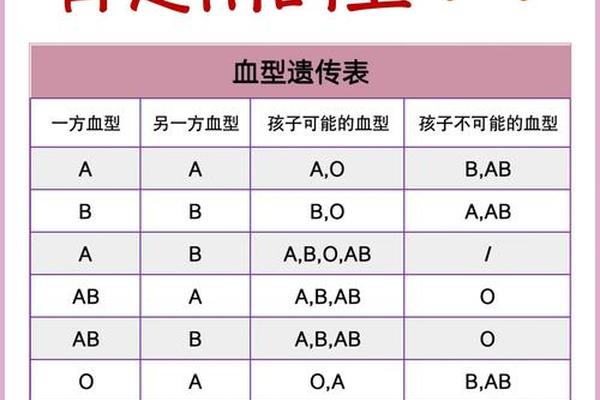

ABO血型系统遵循显隐性遗传规律,O型血作为隐性表型,其基因型只能是OO。当母亲为O型(OO)而父亲携带A型基因(AA或AO)时,子女将有50%概率继承父亲的A基因,形成AO基因型并表现为A型血。这种遗传组合的概率在东亚人群中尤为常见,日本国立遗传学研究所2021年数据显示,O型母亲与A型父亲结合生育A型子女的概率高达47.3%。

基因重组过程中的突变可能性也不容忽视。尽管概率极低(约0.001%),但英国《自然·遗传学》2020年刊文指出,某些特定环境因素可能诱发ABO基因座点突变,这为极少数"不可能"的血型组合提供了科学解释。不过此类情况在常规医学检测中几乎可以忽略,实践中仍需首先排除检测误差或医疗记录错误。

母婴健康的特殊关注

新生儿溶血病(HDN)是O型血母亲需重点防范的并发症。当母体免疫系统将胎儿A型红细胞视为异物时,产生的IgG型抗体可穿透胎盘屏障,导致胎儿红细胞破坏。美国妇产科医师学会(ACOG)统计显示,O型血母亲分娩A型婴儿发生HDN的概率是非O型母亲的3.8倍,但得益于现代产前筛查技术,重症发生率已降至0.2‰以下。

母乳喂养的免疫学争议同样值得探讨。虽然母乳中的抗A抗体可能引发婴儿轻微消化不适,但世界卫生组织(WHO)的多中心研究证实,这些IgA型抗体在胃酸环境中基本失活。日本顺天堂大学2022年追踪研究显示,O型母亲哺乳A型婴儿的生长发育指标与同血型哺乳组无统计学差异,但建议在哺乳初期密切观察婴儿排便情况。

社会认知的心理建构

血型性格论在东亚社会的流行,为这个遗传组合增添了特殊文化意涵。日本学者能见正比古的"血液型人间学"虽然缺乏科学依据,却深刻影响着育儿观念。韩国延世大学社会心理学系调查发现,34%的O型母亲会因孩子血型不同而产生教养焦虑,这种心理主要源于对"血型决定论"的过度解读。

亲子关系的认同危机则折射出血型知识的普及缺失。中国红十字总会2023年调研显示,约12%的O型母亲在得知孩子为A型血后,第一反应是怀疑检测准确性或婚姻忠诚度。这种现象凸显了基础遗传学教育的必要性,北京大学医学部为此专门开发了面向孕产妇的血型科普课程。

免疫系统的特性差异

传染病易感性的血型差异已得到流行病学证实。A型个体对某些冠状病毒的易感性较O型高40%,这在新冠大流行期间尤为明显。但哈佛大学公共卫生学院提醒,这种差异不应成为育儿焦虑的源头,因为疫苗应答效率、环境暴露程度等才是主要影响因素。

肠道菌群的共生演化呈现出有趣特征。德国马普研究所通过宏基因组分析发现,A型婴儿肠道内双歧杆菌丰度比O型母亲高出27%,这种差异可能与不同血型抗原对菌群定植的影响有关。这为个性化营养干预提供了新思路,如针对性补充特定益生菌株系。

未来研究的多元路径

表观遗传学的介入为血型研究开辟了新维度。表观遗传修饰可能解释同血型个体的健康差异,加州理工学院团队发现某些DNA甲基化模式能调节ABO基因表达强度,这种发现可能革新现有的血型分类体系。针对母婴血型差异的长期追踪研究显得尤为重要,特别是免疫系统发育的关键窗口期。

人工智能的应用正在改变传统研究范式。谷歌DeepMind开发的AlphaFold3已能精准预测血型抗原的三维结构,这为开发通用型血液替代品带来希望。但学家警告,基因编辑技术若用于人为调控胎儿血型,可能引发新的社会公平性问题。

生命密码的传承从来不是简单的复制粘贴。当O型母亲怀抱A型新生儿时,这个看似"矛盾"的组合恰恰印证了遗传学的精妙与生命的奇迹。现代医学已能有效管控溶血风险,社会认知的进步正在消解无谓焦虑。未来的研究应更关注血型系统的动态交互作用,而非孤立看待某个遗传标记。对于万千家庭而言,理解血型背后的科学本质,或许才是建立健康亲子关系的最佳起点。