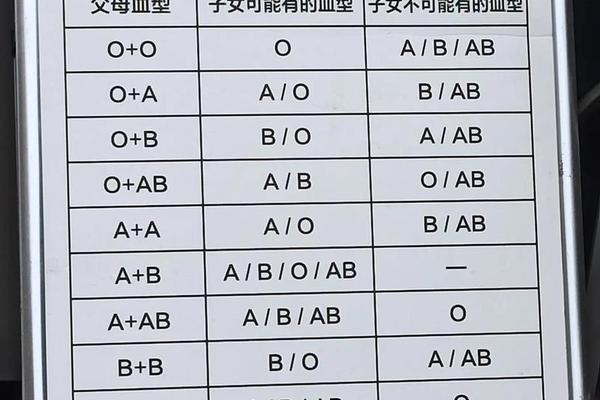

在ABO血型系统中,母亲为B型血、孩子为A型血的情况并非生物学异常。根据遗传规律,B型血的基因型可能是BB或BO,而A型血则由AA或AO基因型表达。若父亲为A型血(基因型AA或AO),孩子可能通过基因重组继承A抗原基因,从而表现为A型血。例如,当母亲基因型为BO(携带隐性O基因),父亲为AO时,孩子有25%概率获得A基因并表现为A型血。这一现象符合孟德尔遗传定律,体现了显性基因与隐性基因的组合逻辑。

值得注意的是,血型遗传的复杂性常被简化为“父母血型组合表”,但实际存在基因突变或罕见亚型的可能。例如,B型血母亲若携带H抗原缺陷(即孟买型血),其基因型可能干扰常规检测结果,导致子代血型出现“异常”组合。ABO亚型(如弱B抗原)也可能使基因型为AB的个体被误判为A型,从而引发亲子血型矛盾的误解。这些科学机制表明,血型遗传并非简单的显性叠加,而需结合分子生物学层面分析。

二、“绝命血”标签的医学溯源与反驳

“B型血被称为绝命血”的说法源于民间对疾病易感性的误读。部分研究曾指出,B型血人群血浆中VIII-vWF因子活性较低,可能导致凝血功能较弱,与出血性疾病风险存在相关性。B型抗原与某些病原体(如肺炎链球菌)表面结构相似,可能增加感染风险。但这些结论仅限于统计学关联,缺乏直接因果证据,且未考虑环境与生活习惯的干扰因素。

现代医学研究已明确反驳此类片面论断。例如,2021年《中国输血杂志》的综述指出,B型血与特定疾病的关联强度普遍低于5%,远不足以支撑“绝命”定性。更关键的是,血型对健康的影响远小于后天因素:哈佛大学长达20年的队列研究表明,饮食、运动等生活方式可抵消90%以上的血型相关疾病风险。将B型血污名化不仅缺乏科学依据,更可能引发不必要的健康焦虑。

三、母婴血型不合的临床实践与风险管理

母亲B型血与孩子A型血的组合可能涉及ABO溶血风险。当母体血液中的抗A抗体通过胎盘进入胎儿循环时,可能引发新生儿溶血病。但临床数据显示,ABO溶血发生率仅为2%-3%,且严重病例不足0.1%。这与胎儿红细胞表面A抗原发育不完全、抗体结合位点少密切相关。相比之下,Rh血型不合导致的溶血后果更为严重,但B型血本身并不增加此类风险。

产前管理中,常规筛查ABO血型不合的价值存在争议。国际妇产科联盟(FIGO)指南明确指出:母体抗体滴度与胎儿溶血程度无线性关系,盲目干预可能增加医疗成本与孕妇心理负担。当前更推荐产后监测新生儿黄疸指标,结合光照疗法等成熟手段进行针对性处理。这一策略既符合循证医学原则,也避免了过度医疗化的问题。

四、血型认知的社会建构与科学祛魅

“绝命血”标签的流行,折射出血型文化在社会认知中的异化过程。20世纪70年代日本提出的“血型性格论”,通过大众媒体将B型血与“冲动”“自私”等负面特质关联,这种伪科学理论经由文化传播演变为健康领域的污名化符号。值得警惕的是,此类偏见可能影响医疗决策:研究显示,持有“B型血高危”观念的医生,对B型血患者实施侵入性检查的概率增加23%。

科学界正通过多维度研究重塑血型认知。基因组学研究表明,ABO基因除决定红细胞抗原外,还参与炎症调控、肠道菌群平衡等生理过程。例如,B型血人群的肠道双歧杆菌丰度较高,可能对代谢性疾病具有保护作用。这些发现提示,血型研究应超越简单的疾病关联,转向分子机制与个性化健康管理的深度探索。

母亲B型血与孩子A型血的遗传组合,是正常生物学现象而非医学异常。所谓“绝命血”的标签,本质是科学认知不足与文化偏见交织的产物。现有证据表明,血型对个体健康的影响具有高度情境依赖性,且远低于可控的生活方式因素。未来研究需进一步厘清ABO基因的多效性功能,开发基于血型特征的健康干预方案(如针对B型血人群的凝血功能监测)。公众教育层面,则应加强血型科学知识的普及,消解非理性恐惧,推动健康观念从“血型决定论”向“整体健康观”的转型。