人类对血型的探索从未停止,从输血配型到性格测试,再到近年风靡的"血型饮食法",ABO血型系统被赋予了远超医学范畴的文化想象。其中,A型血因其独特的饮食建议与"贵族血"的称号备受关注。这种将生理特征与生活方式强关联的现象,折射出大众对健康密码的追寻欲望,也暗藏科学与伪科学交织的复杂图景。本文将从饮食建议的科学争议与"贵族血"的文化渊源两个维度,剖析A型血现象背后的真实与虚构。

血型饮食法的科学争议

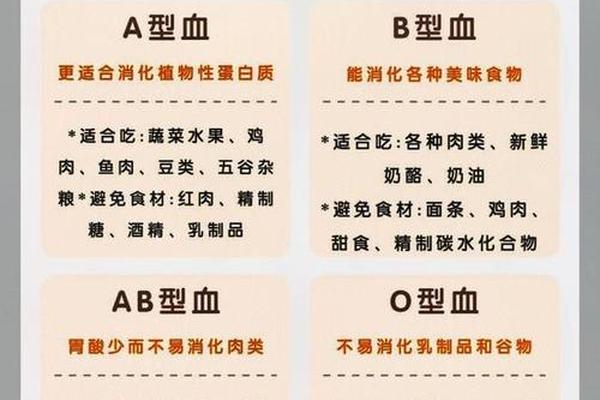

美国自然疗法专家彼得·达达莫提出的"血型饮食法"认为,A型血源于农耕文明演化,其消化系统更适应植物性饮食,主张减少动物蛋白摄入。这一理论将人类学假说与营养学结合,建议A型血人群多食用豆腐、绿叶蔬菜等素食,认为肉类会抑制新陈代谢并削弱免疫力。部分实践者声称遵循该饮食后消化改善、精力充沛,甚至推出具体菜谱,如早餐用藜麦粥搭配羽衣甘蓝,午餐以扁豆沙拉为主,晚餐选择烤南瓜配糙米。

全球多项研究对此提出质疑。2018年针对近千名超重者的对照实验显示,不同血型人群执行相同饮食方案的减重效果无显著差异。加拿大多伦多大学的研究更指出,素食带来的心血管代谢指标改善与血型无关,只要减少红肉摄入,所有人群都能获益。科学家认为,该理论忽视了基因多样性、肠道菌群差异等关键因素,用单一血型指标简化复杂的营养需求体系。西安交大营养师石海丹强调,个人病史、药物使用等变量对饮食结构的影响远大于血型。

"贵族血"称谓的文化建构

A型血被称为"贵族血"的说法,源于欧洲贵族通婚的历史现象。研究表明,英国王室与西班牙哈布斯堡王朝成员中A型血比例较高,这种血缘封闭性导致特定基因的遗传强化。在东亚地区,A型血相对较低的分布率(约27%)进一步强化了其"稀缺性"标签。日本血液学说更将A型血与严谨、优雅等特质关联,塑造出符合精英阶层期待的文化符号。

这种认知还渗透到健康领域。早期研究曾指出A型血人群冠心病风险较高,却被误读为"贵族病",近年研究则发现其胃癌发病率与其他血型无本质差异。实际上,血型抗原对免疫系统的影响微乎其微,所谓"健康优势"更多是统计偏差与文化想象的产物。社会学家指出,"贵族血"标签本质是阶层焦虑的投射,通过将生理特征符号化来建构身份区隔。

理性认知的回归与展望

当前研究已明确血型与饮食健康无直接因果关系,2014年《美国临床营养学杂志》的荟萃分析彻底否定了血型饮食法的有效性。中国居民膳食指南强调,科学饮食应基于个体化营养评估,遵循多样化、适量化原则,而非刻板的血型划分。对于A型血人群,建议在保证植物蛋白摄入的适量补充鱼类、禽类等优质动物蛋白,避免营养失衡。

未来研究应聚焦基因-饮食交互作用的分子机制,而非简单归因于血型。文化研究领域则需解构"贵族血"等伪科学标签的传播机制。正如遗传学家斯皮思尼所言:"人类对食物的适应性远超血型限制,肠道微生物的多样性才是真正的饮食密码"。在信息爆炸时代,公众更需要建立基于循证医学的健康认知,既不过度神化特定血型,也不妖魔化某类食物,用科学理性照亮健康迷雾。

透过A型血的双重视角可见,生理特征的文化诠释往往超越科学本真。唯有摒弃简单归因的思维定式,在尊重个体差异的基础上建立动态营养观,才能走出血型决定论的认知窠臼。当我们将目光从"该吃什么血型餐"转向"如何吃得更均衡",从"贵族血"的虚幻光环回归健康管理的本质,或许能找到真正的养生智慧。