ABO血型系统是人类最早发现的遗传多态性现象之一,其核心机制由三个复等位基因(IA、IB、i)控制。其中A血型的形成与显性基因IA的遗传表达密切相关。基因型为IAIA的纯合个体或IAi的杂合个体均表现为A型血,这是因为IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能催化H抗原转化为A抗原。这种显隐性关系和共显性特征(如AB型)构成了ABO血型遗传的基石。

研究表明,A抗原的合成需要前体物质H抗原的存在。H抗原由FUT1基因控制,若该基因发生突变(如孟买血型),即使携带IA基因也无法形成A抗原。这解释了为何某些特殊情况下,基因型与表型可能不符。A型亚型(如A1和A2)的发现进一步揭示了血型抗原的分子多样性,约80%的A型血属于A1亚型,其抗原表达强度显著高于A2亚型。

二、A血型的遗传传递规律

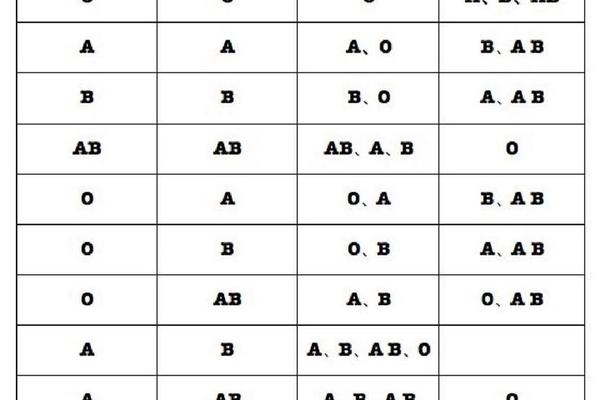

A血型的遗传遵循孟德尔定律,父母各贡献一个等位基因给子代。当父母一方为A型(IAi),另一方为O型(ii)时,子代有50%概率遗传IAi(A型),50%概率遗传ii(O型);若父母均为A型杂合子(IAi),子代出现A型的概率为75%(其中IAIA占25%,IAi占50%),O型概率为25%。这种遗传模式在法医学亲子鉴定中具有重要应用价值,例如O型父母不可能生育AB型子女的排除原则。

值得注意的是,显性基因的表达具有剂量效应。IAIA纯合个体的红细胞表面A抗原密度比IAi杂合个体高约30%,这种差异在临床输血中可能影响抗体反应强度。表观遗传学研究发现,DNA甲基化可能调控ABO基因的表达水平,导致同一基因型个体间的抗原表达差异。

三、A血型的生物学意义与应用

从进化角度看,A抗原可能起源于灵长类动物对特定病原体的免疫适应。研究发现,A型个体对天花病毒的抵抗力较强,这或许解释了A型血在欧洲黑死病流行后的频率升高现象。在临床医学中,A型血血浆含有抗B抗体,输血时需严格遵循同型输注原则,紧急情况下可接受A型或O型红细胞。

遗传流行病学数据显示,A型血与胃癌发病风险存在正相关,其机制可能与幽门螺杆菌结合A抗原的特性有关。在器官移植领域,供受体ABO血型相容性是移植成功的关键因素,新型免疫抑制剂的应用虽扩大了血型不匹配移植的可能性,但A型供体给O型受体仍存在较高排斥风险。

四、特殊遗传现象的解密

孟买血型的发现颠覆了传统血型认知。这类个体因缺乏H抗原,即使携带IA基因也无法表达A抗原,常规血型检测显示为O型,需通过特殊血清学方法才能识别。另一特殊案例是顺式AB型,其单条染色体上同时存在IA和IB基因,导致子代血型出现非常规组合。这些现象提示,在解读血型遗传时必须考虑基因重组、突变等复杂因素。

基因检测技术的进步使血型鉴定从血清学层面深入到分子水平。PCR-RFLP、Sanger测序等方法能准确区分IA1、IA2等亚型,这对稀有血型库建设具有重要意义。近年更发现ABO基因多态性与冠状动脉疾病、深静脉血栓等疾病存在关联,为个性化医疗提供了新方向。

A血型遗传机制的研究贯穿了从孟德尔定律到表观遗传学的发展历程,既验证了经典遗传理论,又揭示了生物复杂性的本质。随着单细胞测序、CRISPR基因编辑等技术的应用,未来有望阐明A抗原表达的精细调控网络,开发基于血型特征的靶向治疗方案。建议在高中生物学教学中引入血型家系分析实验,通过表型统计与基因型推演的对比,深化学生对遗传规律的理解。血型研究这座"遗传学桥梁",将继续连接基础研究与临床实践,为人类健康带来更多突破。