在人类复杂的血型系统中,A型Rh阴性血常被称为“熊猫血中的熊猫血”。作为ABO血型与Rh血型系统的双重叠加结果,其稀有程度不仅源于基因遗传的特殊性,更与不同地域人种的血型分布差异密切相关。在中国汉族人群中,Rh阴性血型仅占0.3%,而A型血约占28%-30%,这意味着A型Rh阴性血的实际人群比例不足0.1%。这种双重稀有的生物学特征,使其在临床输血和母婴健康领域具有特殊意义。

基因密码的双重锁定

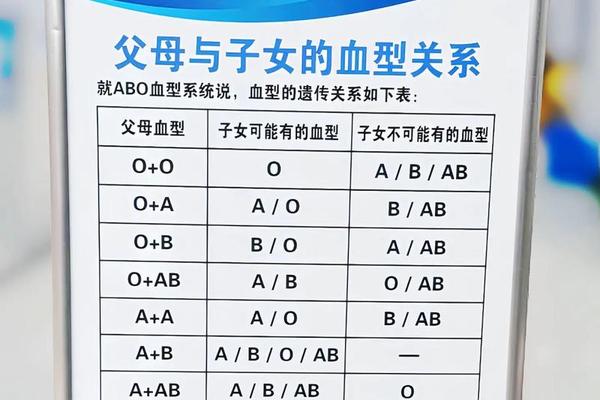

Rh血型系统的发现源于1940年科学家兰德斯坦纳的动物实验,他们在恒河猴红细胞中发现了D抗原的存在,由此建立了Rh血型分类标准。A型Rh阴性血的形成需要同时满足ABO系统中的A抗原表达(AA或AO基因型)以及Rh系统中D抗原的完全缺失(dd基因型)。这种双重遗传机制决定了其罕见性:父母双方需至少各携带一个Rh阴性基因,并在遗传过程中将A型基因成功传递给子代。

从分子生物学角度看,Rh阴性基因突变可能源自远古人类迁徙过程中的自然选择。有学者通过基因溯源发现,Rh阴性基因在欧洲巴斯克人中的高频率分布(约30%)与亚洲人群的低频表达形成鲜明对比,暗示冰河时期环境压力可能影响了该基因的存续。这种历史演化背景进一步加剧了A型Rh阴性血在东亚地区的稀缺性。

全球分布的人种密码

血型地理学研究表明,A型Rh阴性血在全球呈现显著分布差异。中国汉族人群中的Rh阴性比例仅为0.3%,其中A型约占30%,推算实际比例约0.09%;而欧洲白种人Rh阴性比例达15%,A型约占40%,其A型Rh阴性血人群比例可达6%。这种差异使得中国A型Rh阴性血患者面临更严峻的用血挑战,2023年上海血液中心的数据显示,该血型在应急供血中的匹配成功率不足23%。

在稀有血型等级体系中,A型Rh阴性血虽被归类为“熊猫血”,但其稀有程度远不及真正的顶级稀有血型。如孟买血型(发生率约1/10万)、Rh-null血型(全球仅43例)等,这些血型患者常面临“终身仅能接受一次输血”的困境。相较而言,A型Rh阴性血通过科学的血库管理仍能实现有效供给,这突显了建立分级稀有血型库的必要性。

临床医学的双刃剑

在输血医学领域,A型Rh阴性血的特殊性带来双重挑战。首次输血若误用Rh阳性血,约50%受血者会产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。这种免疫记忆特性要求医疗机构必须建立双重核查机制,北京市血液中心的实践表明,采用“ABO+Rh双盲检测”可将误输风险降低至0.003%以下。

对育龄女性而言,A型Rh阴性血带来的母婴血型不合风险尤为突出。若胎儿继承父亲Rh阳性基因,母体产生的抗D抗体可通过胎盘引发新生儿溶血病。研究数据显示,未进行抗D免疫球蛋白预防的Rh阴性孕妇,第二胎发生严重溶血的概率高达17%。上海长海医院的临床案例显示,通过产前血浆置换联合光照疗法,可将新生儿致残率从28%降至3%以下。

生命保障的系统工程

建立动态管理的稀有血型库已成为国际共识。英国国际稀有血型库通过保存4000余名志愿者的冷冻红细胞和基因信息,实现了98%的应急供血响应率。我国自2009年起推进省级血液中心的稀有血型筛查,上海血液中心通过建立“冰冻红细胞+干细胞培养”双轨制储备,将A型Rh阴性血的保存期限延长至10年。

对于个体而言,定期献血成为维系生命链的关键。健康成年人每半年捐献400ml全血,既可维持自身血液新陈代谢,又能通过“献血者优先用血”机制获得保障。基因检测技术的进步为预防性管理提供新思路,北京协和医院开展的Rh基因分型项目,可通过唾液样本提前15年预测新生儿血型风险。

破局之路与未来展望

破解A型Rh阴性血困境需要多维创新。在技术层面,人造血液研究取得突破,日本Red Cross开发的血红蛋白氧载体已进入Ⅲ期临床试验,有望缓解稀有血型依赖。在管理层面,建立全国联网的稀有血型信息平台成为当务之急,当前各省市血库数据孤岛状态导致跨区域调配平均耗时长达72小时。

公众认知提升同样关键。针对68%的Rh阴性人群不知自身血型的现状,建议将血型检测纳入全民体检必检项目。教育领域可借鉴澳大利亚经验,在中学生物学课程中增设血型遗传实践模块。这些系统性工程的推进,将最终实现从“熊猫血恐慌”到“科学化管理”的范式转变。

生命密码的多样性既是进化的馈赠,也是医学的课题。A型Rh阴性血的特殊价值,不仅在于提醒我们关注少数群体的生命权,更推动着血型医学向精准化、预防化方向发展。当科技创新与人文关怀共同作用于这个领域时,每个稀有血型个体都将获得平等的生命保障。