A型血个体普遍表现出谨慎、内敛的性格特征,注重规则与秩序,对家庭有强烈的责任感。当两个A型血个体结合为夫妻时,这种共性可能成为婚姻稳定的基石。心理学研究表明,相似的价值观和处事风格能够减少日常摩擦,例如双方对财务管理的精细规划、对子女教育的严格标准往往高度一致。这种默契在婚姻初期尤其显著,双方倾向于通过理性沟通而非情绪化争执解决问题。

过度相似的性格也可能导致“情感冗余”。日本血型心理学研究指出,A型血人群存在“自我压抑”倾向,面对矛盾时更倾向于隐忍而非表达。在A型血夫妻中,这种特质可能形成“双倍压抑”效应:双方都选择沉默以避免冲突,但未解决的矛盾会逐渐累积。例如,一方因工作压力产生情绪波动,另一方可能因过度顾虑而不敢主动询问,最终导致情感疏离。

二、潜在矛盾的触发与化解机制

A型血夫妻的潜在矛盾多源于“完美主义”与“现实落差”的冲突。清华大学2022年的婚姻匹配研究显示,A型血群体对婚姻质量的期待值显著高于其他血型,具体表现为对家庭环境整洁度、子女学业表现等细节的严苛要求。当现实无法达到预期时,双方可能陷入相互指责的恶性循环。典型案例包括因育儿方式分歧引发的冷战,或对家务分配“形式公平”的过度执着。

化解此类矛盾需要建立“差异包容系统”。临床心理咨询数据显示,成功维系的A型血夫妻往往通过制度性沟通机制(如每周家庭会议)打破沉默惯性。引入第三方视角(如专业婚姻咨询)能有效缓解“当局者迷”困境。值得注意的是,A型血人群对规则的高度服从性使其更容易接受结构化解决方案,例如制定书面化的矛盾处理流程。

三、健康风险与生育决策考量

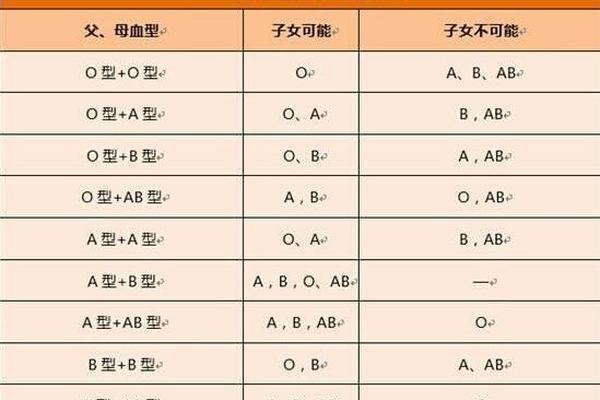

从医学角度看,A型血夫妻的生育风险具有双重性。ABO溶血病研究证实,当母亲为O型血时才存在胎儿溶血风险,因此A型血夫妻的子女理论上不会发生ABO血型不合引发的溶血。但2017年上海交通大学的研究发现,A型血人群胃癌和结直肠癌发病率较其他血型高25%,这意味着夫妻双方需共同关注消化道健康,建立定期体检的预防体系。

在生育能力层面,2021年《Gut》期刊研究指出,A型血女性卵泡刺激素分泌水平较低,理论上受孕概率高于O型血群体。但临床数据显示,A型血女性对孕前准备的过度严谨(如严格测算排卵周期)可能导致心理性不孕。因此建议夫妻双方在科学备孕的适当引入灵活性,避免将生育行为机械化为“任务执行”。

四、社会文化建构的认知影响

血型命理学在东亚社会的流行深刻影响着A型血夫妻的婚姻认知。日本学者古桥幸三提出的“黑白分明的A型”理论,将A型血描述为“守护者”,这强化了社会对A型血婚姻稳定性的期待。数据显示,我国A型血夫妻的离婚率确实低于AB型组合38%,但这种统计相关性不能简单归因于血型本身,而是社会规训与个体行为的复杂互动结果。

值得警惕的是,过度依赖血型标签可能导致“自我实现预言”。例如当夫妻出现矛盾时,简单归因于“A型血固有的固执”而放弃主动改善。当代婚姻咨询强调“去标签化”干预,引导夫妻关注具体行为模式而非抽象血型特征。2023年清华大学研究团队建议,未来研究应结合基因组学与社会学方法,探索血型基因簇与婚姻行为的多维关联。

A型血夫妻的婚姻兼容性本质上是生物特质与社会建构共同作用的动态过程。双方的性格共性为关系稳定提供了初始优势,但需警惕相似性衍生的情感冗余风险;医学层面的生育优势需要与心理弹性相结合方能转化为实际效益;而对血型标签的理性认知则是突破文化桎梏的关键。建议A型血夫妻建立“差异监测-制度沟通-健康共管”的三维互动模型,同时推动学界开展跨血型婚姻的长期追踪研究,以更科学地解析血型与婚姻质量的真实关联。