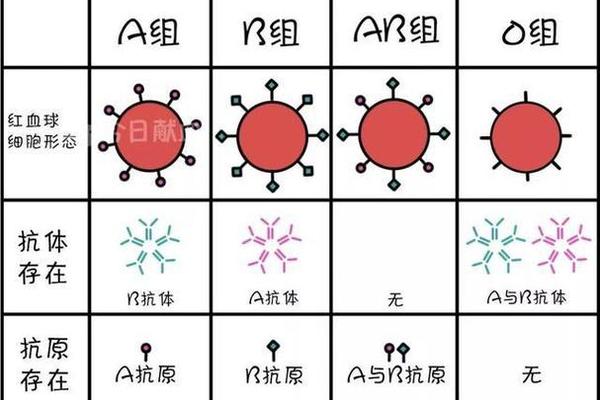

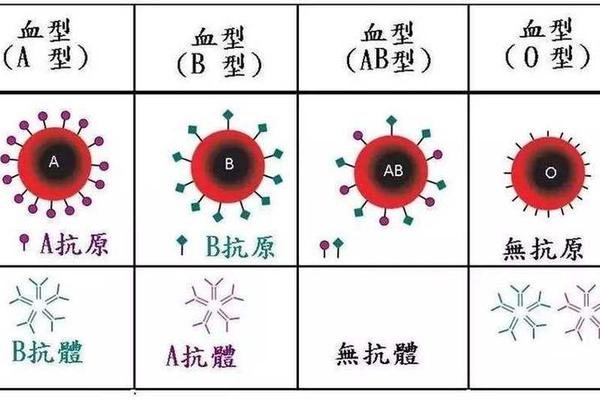

ABO血型系统的抗原差异源于红细胞表面多糖链的微小化学修饰。A型血的红细胞携带A抗原(由H抗原通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶修饰形成),而B型血则携带B抗原(由H抗原连接半乳糖构成)。AB型血的红细胞同时表达A和B抗原,O型血则仅保留未修饰的H抗原。这种结构差异直接决定了血清中抗体的类型:A型血个体血清中含抗B抗体,B型血含抗A抗体,O型血同时含抗A和抗B抗体,而AB型血则缺乏这两种抗体。

抗体的产生机制涉及天然免疫与后天免疫的双重作用。天然抗体(IgM)在出生后3-6个月通过肠道菌群(如大肠杆菌)的交叉反应诱导形成,而免疫性抗体(IgG)则因输血或妊娠等外界抗原刺激产生。例如,ABO溶血病的发生,即因O型血母亲体内的IgG型抗A/B抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞,但AB型个体因血清无此类抗体而天然规避了这一风险。

A型血的抗体特征及其影响

A型血个体的抗B抗体属于IgM类天然抗体,其效价在5-10岁达到成人水平。这种抗体在输血医学中具有关键作用:若A型血受者误输B型血,抗B抗体会迅速与供者红细胞表面的B抗原结合,激活补体系统,导致溶血反应。临床案例显示,此类溶血反应可在数分钟内引发休克甚至死亡,因此输血前的交叉配血试验(主侧试验检测受者血清与供者红细胞的相容性)成为安全输血的必要步骤。

A型血的抗体特征与疾病易感性存在关联。研究表明,A抗原的末端糖基结构可能成为某些病毒(如新冠病毒)的受体结合位点,导致A型血人群感染风险高于O型血。这一现象提示,血型抗原的分子构象不仅影响免疫反应,还可能参与病原体的宿主选择机制。

AB型血清的抗体缺失与医学意义

AB型血个体的血清中缺乏抗A和抗B抗体,这一特性使其在输血医学中被称为“万能受血者”。其机制源于AB型红细胞同时表达A和B抗原,导致免疫系统通过中枢耐受机制清除了针对自身抗原的B细胞克隆。这种“万能性”存在局限:若供血者血浆中含高滴度的抗A或抗B抗体(如O型血供者),仍可能引发次侧配血试验的凝集反应,尤其在大量输血时,抗体稀释不足会导致溶血风险。

AB型血的抗体缺失也带来独特的免疫学特征。研究发现,AB型个体对某些细菌感染的易感性较低,例如霍乱弧菌通过血型抗原介导的黏附作用较弱。这种优势可能伴随免疫监视功能的削弱:AB型人群的癌症发病率略高于其他血型,可能与天然抗体缺失导致的异常细胞清除效率下降有关。

血型抗体的临床应用与挑战

在临床检验中,血型抗体的检测技术不断演进。传统的盐水凝集法可检测IgM类抗体,而抗人球蛋白试验则能识别IgG类不完全抗体。新兴的凝胶微柱法和Dot-ELISA技术通过分子筛效应或固相抗原捕获,显著提高了检测灵敏度和自动化水平。例如,间接Dot-ELISA法可在30分钟内完成血型抗体的半定量分析,其检测限达到0.1 μg/mL,适用于大规模筛查。

抗体检测仍面临挑战。亚型抗原(如A1/A2)的细微差异可能导致抗体识别错误,而冷抗体(4℃反应最佳)与温抗体(37℃反应)的共存可能干扰实验结果判读。单克隆抗体试剂的生产标准化问题,使得不同厂商试剂的敏感度差异可达20%以上,亟需建立国际统一的质控标准。

ABO血型系统的抗体分布规律是免疫学精密调控的典范:A型血的抗B抗体与AB型血的抗体缺失,分别体现了免疫防御与自身耐受的平衡机制。这些特性不仅为输血医学提供理论基础,也为疾病预防和个性化治疗开辟新路径。例如,基于血型抗原的疫苗设计(如针对A型血人群的新冠疫苗增效剂)或成为未来研究方向。

建议进一步探索以下领域:①血型抗原与肠道菌群的互作机制如何影响天然抗体的动态平衡;②利用基因编辑技术调控ABO基因表达,创造通用型红细胞的可能性;③建立多中心血型抗体数据库,为区域性输血策略优化提供数据支持。唯有深入解析血型抗体的分子本质,方能最大化其临床价值,推动精准医学的发展。