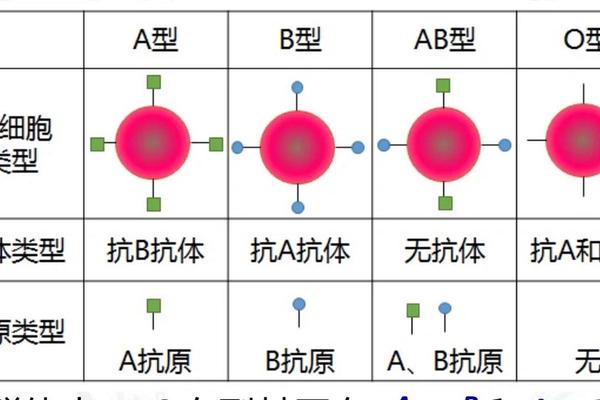

在人类复杂的血型系统中,ABO与Rh系统的组合构成了临床医学的核心关注点。以A型CCDee为例,其本质是ABO血型中的A型与Rh血型中的CCDee表型叠加的结果。ABO系统由9号染色体上的IA、IB、i基因控制,而Rh系统则位于1号染色体,包含C、c、D、E、e五种抗原编码基因。CCDee这一表型表示红细胞表面携带C、D、e抗原,但缺失c和E抗原。值得注意的是,由于D抗原的存在,CCDee属于Rh阳性血型,这与部分早期文献中将大写D直接等同于Rh阳性的描述一致。

从遗传学角度看,A型CCDee的形成需满足双重条件:父母需传递IA基因(显性)和Rh复合基因中的C、D、e组合。ABO系统中,A型可能由IAIA纯合或IAi杂合基因型决定;Rh系统中,CCDee表型则源于两条染色体分别携带CDe单体型(CDE基因复合体)的遗传。这种组合在东亚人群中较为罕见,例如西非马里地区的研究显示,CCDee仅占当地人群的2.06%,而中国汉族人群的Rh阴性比例不足0.3%,进一步凸显其特殊性。

二、CCDee的分子结构与抗原特性

Rh血型抗原的本质是跨膜蛋白复合物。D抗原作为Rh系统的核心抗原,其分子量约30kDa,由RHD基因编码,具有12个跨膜结构域。CCDee表型中的D抗原属于正常型(而非弱D型),其抗原表位完整,能高效引发免疫反应。C和e抗原则分别由RHCE基因的不同外显子编码:C抗原对应RHCE基因的第2外显子突变,e抗原则由第5外显子的特定碱基序列决定。

在抗原表达强度上,D抗原的免疫原性远超ABO系统的A/B抗原。研究显示,Rh阴性个体接触D阳性血液后,产生抗D抗体的概率高达80%,而ABO血型不合的抗体产生率仅为30%。这解释了为何Rh溶血性疾病(如新生儿溶血病)的严重性常高于ABO系统引发的溶血反应。CCDee血型中同时存在的C抗原可能加剧这一风险,因抗C抗体同样具有临床致病性。

三、临床意义与疾病关联

输血医学中,A型CCDee个体的血液具有双重特殊性。作为A型血,其血浆含抗B抗体,只能接受A型或O型红细胞;作为CCDee表型,需严格避免输入含c、E抗原的血液。值得注意的是,约15%的Rh阳性人群携带c抗原,这使得CCDee受血者的相容性筛查更为复杂。临床案例显示,CCDee孕妇若配偶携带c抗原,胎儿可能因母体产生抗c抗体引发迟发性溶血病,这类情况需通过产前抗体监测与新生儿换血治疗干预。

流行病学研究还发现,CCDee表型可能与某些疾病易感性相关。例如,非洲疟疾高发区的CCDee携带者表现出对恶性疟原虫的较强抵抗力,推测与红细胞膜抗原结构影响寄生虫入侵有关。Rh血型与血栓性疾病的相关性研究指出,D抗原可能通过调节血小板活化因子分泌影响凝血功能,但具体机制仍需深入探索。

四、血型鉴定技术的演进与挑战

传统血清学方法对CCDee的鉴定存在局限性。试管法通过抗-C、抗-c、抗-D、抗-E、抗-e五种试剂进行表型分析,但无法区分弱D变异型与正常D抗原。分子生物学技术的引入革新了这一领域:PCR-SSP可精准检测RHD基因的缺失,而二代测序能解析RHCE基因的单核苷酸多态性。2021年北京大学团队开发的微流控芯片技术,已实现ABO与Rh系统的同步快速基因分型,将检测时间从6小时缩短至40分钟。

技术革新也带来新挑战。基因重组导致的Rh嵌合体(如D-CE杂交基因)可能引发血清学与基因型结果矛盾。例如,某些CCDee个体经基因检测显示RHCE基因内含子异常,导致e抗原表达量低于常规阈值,此类"血清学-基因型不符"病例在临床中的比例逐年上升。

五、未来研究方向与临床建议

针对A型CCDee血型的深入研究可从三个维度展开:其一,建立区域性血型数据库,结合我国少数民族的基因特征完善稀有血型分布图谱;其二,开发靶向Rh抗原的单克隆抗体药物,用于特异性中和溶血性疾病中的致病抗体;其三,探索CRISPR基因编辑技术在体外生成CCDee红细胞的可能性,缓解稀有血型供体短缺问题。

临床实践方面,建议对CCDee个体实施终身血型档案管理,孕前筛查时增加配偶Rh系统全抗原检测。输血科应储备冷冻红细胞技术,将解冻后红细胞存活率从目前的85%提升至95%以上。普及患者教育同样关键,需通过数字化平台强化公众对"熊猫血不等于Rh阴性"的认知,避免因概念混淆导致的医疗风险。

总结而言,A型CCDee血型作为ABO与Rh系统的交叉产物,既是人类遗传多样性的微观体现,也是精准医疗时代的重点攻关领域。通过多学科协作与技术创新,我们有望在输血安全、疾病预防及个性化治疗方面取得突破性进展,最终实现"血型无虞,生命"的医学愿景。