血型与性格的关系始终是大众津津乐道的话题,其中关于A型血人群的讨论尤为热烈。社交媒体上充斥着"A型血内向严谨""A型人容易焦虑"等标签化描述,但鲜少有人深究这些论断的科学依据。当我们将视线投向严谨的学术研究时,会发现血型与性格的关联性始终笼罩在争议迷雾中。这种认知矛盾不仅折射出大众心理学与实证科学之间的鸿沟,更启示我们需要以更理性的态度审视这种流行文化现象。

一、科学视角下的理论争议

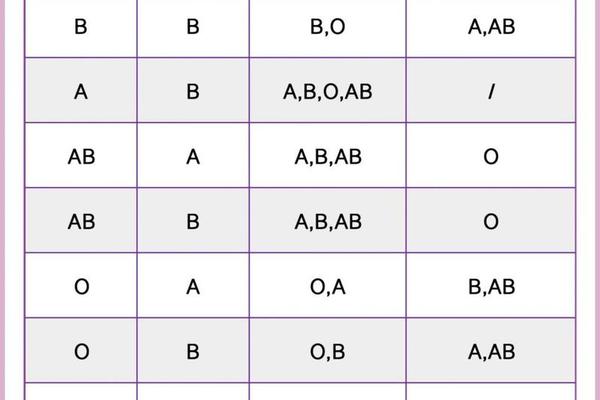

在医学领域,血型分类完全基于红细胞表面抗原的生理特征。ABO血型系统自1901年被发现以来,其生物学机制已得到充分验证:A型血携带A抗原和抗B抗体,B型血携带B抗原与抗A抗体,这种分类标准与心理特征无本质关联。多项大规模实证研究显示,当采用艾森克人格问卷、卡特尔16PF等标准化心理测评工具时,不同血型群体在性格维度上未呈现统计学差异。例如2011年对3366名无偿献血者的研究发现,A型血人群在内外向、神经质等维度与其他血型无显著差异。

心理学界对血型决定论持普遍否定态度。美国心理学家Kenneth等人对400多名大学生进行的五因素模型测试显示,人格特质与血型不存在相关性。我国学者黄峰香团队通过493例样本的EPQ测试,也得出气质类型与血型无必然联系的结论。这些研究共同指向一个事实:将复杂的人格特征简化为血型标签,本质上是对心理科学的误读。

二、性格与脾气的定义分野

性格作为稳定的心理特征,体现为个体对现实的系统化反应模式。现代心理学认为,其形成是遗传、教育、社会环境共同作用的结果,具有动态发展性。而脾气更多指向即时的情绪反应,属于性格系统中的表层表现。以A型血常见的"完美主义"描述为例,这种特征可能源于个体成长过程中长期形成的自我要求,而非红细胞抗原的生理作用。

具体到行为表现,A型血人群常被贴上"易焦虑"的标签。但神经科学研究表明,焦虑情绪的产生与杏仁核活动、前额叶皮层调控等神经机制相关,这些生理过程并不直接受血型影响。临床观察显示,某些A型血个体表现出的强迫倾向,更多与早期教育中的高要求环境相关,这种后天塑造的过程远复杂于简单的血型决定论。

三、文化传播的强化作用

血型性格论的流行始于1927年日本学者古川竹二的非严谨研究,其通过1245例观察提出血型气质说,但研究方法存在严重样本偏差。这种理论在战后日本经济高速发展期获得广泛传播,与其说是科学发现,不如说是契合了社会快速变迁中人们对自我认知的简化需求。当这种学说通过动漫、综艺等媒介传入我国后,在商业包装下逐渐演变为具有娱乐性质的亚文化现象。

大众传媒的推波助澜加深了认知偏差。某门户网站的调查显示,关于A型血的性格描述中,83%的内容源自影视作品或自媒体创作,仅有2%引用过学术文献。这种信息传播的失衡导致"严谨认真"等中性特征被片面解读为"固执刻板",而血型与职业选择等伪科学关联更催生出荒谬的社会偏见。

四、心理学的多维分析框架

从人格发展理论看,所谓"A型性格"更接近心理学中的A型行为模式(Type A Behavior Pattern)。这种涵盖竞争意识、时间紧迫感等特征的概念,本质是对特定行为集群的描述,其形成与都市化进程中的社会压力密切相关,与生理血型不存在因果关系。值得警惕的是,将行为模式与血型强行关联,可能掩盖真正的心理成因,延误焦虑症、强迫症等心理问题的及时干预。

神经质维度研究为理解个体差异提供新视角。fMRI技术揭示,被归类为"A型性格"的个体在应对压力时,其前扣带回皮层激活程度确实存在差异,但这种神经特征呈现连续谱系分布,无法与离散的血型分类相对应。这提示我们,性格差异的本质是神经系统的个性化发育结果,而非简单的类型化标签。

剥开血型性格论的神秘外衣,我们看到的是大众心理学与实证科学的结构性冲突。A型血人群表现出的行为特征,实质是社会环境、个体经历、神经特质共同作用的结果。这种认知误区警示我们:在信息爆炸时代,保持科学理性和批判思维尤为重要。未来研究可深入探讨血型刻板印象的形成机制及其社会影响,而普通读者在面对此类话题时,或许应该记住心理学家的忠告——"人格的奥秘,永远藏在每个人独特的生命历程中"。对于真正希望认知自我的人来说,持续的内省与成长远比相信血型标签更有价值。