血型与性格、健康乃至命运的关系,一直是公众津津乐道的话题。近年来,关于A型与B型血人群婚恋适配性的讨论尤为热烈——两种截然不同的性格特质相遇,是互补的完美结合,还是冲突的潜在隐患?本文将从性格特征、健康协同性、遗传学视角及社会文化影响等多个维度,系统分析这一命题的科学性与现实意义。

一、性格互补与冲突的双面性

A型血人群常被描述为严谨、内向且富有责任感。研究显示,A型血人倾向于遵守规则,注重细节,但容易陷入焦虑和完美主义困境。例如,网页3指出,A型血人在压力下常因血液黏稠度高而增加心血管风险,这可能与其内在的紧张性格相关。与之形成鲜明对比的是B型血人的乐天派特质:他们适应性强、社交活跃,但有时显得缺乏规划。日本一项针对恋人适配性的调查发现,36%的受访者认为A型血伴侣“过于较真”,而B型血人则因“自我中心”成为第二不受欢迎类型。

这种性格差异既可能成为互补的基石,也可能引发矛盾。例如,A型血的细腻与B型血的随性在家庭分工中可形成有效配合:A型血人负责规划与执行,B型血人提供灵活性与情感支持。网页60提到,若B型血人长期忽视A型血伴侣的情感需求(如未察觉暗示性表达),可能导致后者因压抑情绪而爆发冲突。双方需建立更直接的沟通模式,以平衡性格差异。

二、健康风险的协同管理

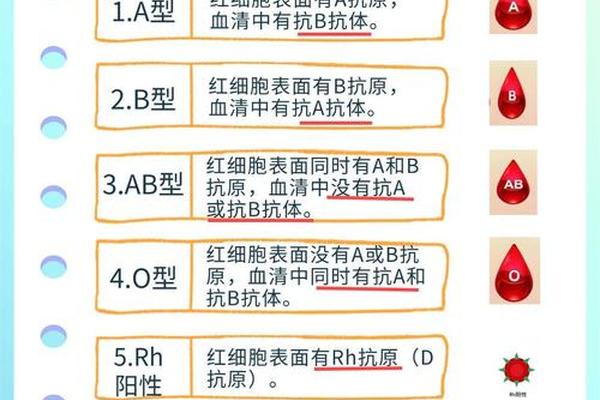

从医学角度看,A型与B型血人群的健康图谱存在显著差异。A型血人因血液黏稠度高,需特别关注心血管疾病预防,而B型血人消化系统较强,但吸烟倾向较明显。这种差异要求伴侣双方在健康管理上采取协同策略。例如,A型血人可通过B型伴侣的积极社交缓解焦虑,而B型血人则可借鉴A型伴侣的规律作息改善代谢。

值得注意的是,血型与疾病关联并非绝对。网页44强调,A型血人群胃癌风险较高,而B型血人深静脉血栓风险增加,但健康生活方式可显著降低这些风险。双方可通过共同制定饮食计划(如A型血人增加膳食纤维摄入,B型血人控制油脂摄入)实现健康互促。O型血人群的认知障碍风险最低,而AB型血人的心脏疾病风险较高,这些跨血型数据提示,健康管理需超越单一血型框架。

三、遗传学视角下的家庭规划

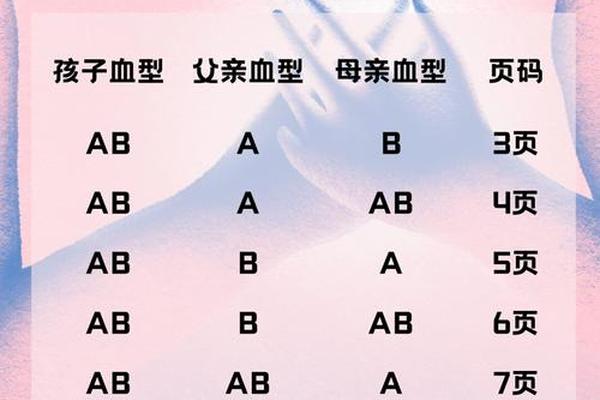

根据ABO血型遗传规律,A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合,子女可能为A、B、AB或O型。这种多样性使得后代健康风险评估更具复杂性。例如,若子女为O型血,其胃癌风险较低但胃溃疡风险较高;若为AB型,则需关注心脏健康。网页83提到的ABO溶血性黄疸虽主要涉及母亲为O型的情况,但提示血型不合可能引发新生儿健康问题,这要求备孕阶段进行全面的遗传咨询。

从进化角度看,网页35的研究显示,人类离开非洲后产生的Rh等位基因适应性变化,说明血型系统与环境存在动态交互。这暗示A型与B型伴侣的后代可能因地域迁徙产生新的健康适应优势,例如在特定病原体流行区获得更强的免疫特性。家庭规划需结合遗传特征与环境因素综合考量。

四、社会文化建构的认知滤镜

血型性格论在日本等东亚社会已形成独特的文化现象。调查显示,36%的日本受访者因“神经质”标签排斥A型血伴侣,而29%的女性认为B型血人“难以共情”。这种社会认知可能强化伴侣间的刻板印象,例如A型血人被视为控制欲强,而B型血人被认为缺乏责任感。网页74的婚姻类型研究表明,传统“制度型”婚姻满意度最低,而兼具规范与友伴特质的“规范友伴型”婚姻质量最高,这提示突破血型标签、建立个性化相处模式的重要性。

文化差异亦影响血型认知。相较于东亚社会对血型的热衷,西方研究更关注基因多态性与疾病的关联。这种认知差异要求伴侣双方理性看待血型理论,既避免陷入宿命论,又能科学利用血型特征优化关系。

A型与B型血人群的结合,本质上是性格特质、健康风险、遗传规律与社会文化共同作用的复杂命题。现有研究表明,双方的互补性远大于冲突性,但需通过有效沟通、健康协同管理和科学认知实现优势整合。未来研究可进一步探索:1)跨文化背景下血型婚恋观的差异机制;2)血型基因与环境互作的长期追踪;3)基于血型特征的情感沟通干预模式。正如遗传学家Mazières所指,人类血型的演化本身就是适应与选择的产物——这提示我们,伴侣关系的本质亦在于动态调适与共同成长。